Дверцу открыл жандарм и подтолкнул к ней Борилку. Сунулся туда боцман — и ахнул: в машине сидели все: Андронникова, Воронков, Брич и Кэбот. Оба американца были пострижены и побриты, худы и измождены до неузнаваемости. Не лучше выглядели Андронникова и Воронков, но они держались бодрее.

— Ну, что, расстреливать везут? — прошепелявил боцман побитыми и завязанными губами, залезая в машину.

— Боже мой, что они с вами сделали?! — кинулась навстречу ему Андронникова, чтобы помочь взобраться в машину. — Вас пытали?

— Ничего, мы еще повоюем, — глухо басил сквозь бинты Борилка. — Ну, живы пока? — он пожал каждому руку. — И даже не биты? Повезло вам. Только, наверно, ненадолго. Э-эх, молодец, Иннокентий Петрович! Как он, не слышно?

— Слышно, слышно, милый Борилка, жив и в безопасности наш Иннокентий, — горячо шепнула ему на ухо Андронникова. При этом глаза ее сверкнули таким веселым, живым и затаенным огоньком, а голос был таким необычным для этой сдержанной девушки, что Борилке не нужно было особых доказательств насчет того, что Андронникова влюблена в отважного разведчика.

В день посещения солдатом Комадзава партизанской базы Грибанов написал письма не только Кувахара и Цуцуми, но и небольшую записку своим друзьям, опасаясь, что в будущем он уже никогда не сможет подать им живую весточку о себе. Записка была передана Воронкову и Андронниковой подпоручиком Хаттори, который довольно часто бывал у них сначала по заданию Кувахара, потом по заданию Гото.

Между прочим, в записке Грибанова было сказано:

„Дорогие друзья! Вынужден был бежать, оставив вас. Иначе мне была бы крышка: Кувахара, стервец, узнал меня и стал принуждать перейти в японскую разведку. В случае отказа обещал вырвать мне язык, выколоть глаза, а потом четвертовать. Такая перспектива будет, вероятно, обещана и вам. Но вы держитесь. Я предупредил Кувахара и самого командующего об их ответственности за вашу судьбу. Сейчас изыскиваю средства подать весточку о нас на Родину. Думаю, что изыщу. На переводчика Хаттори можно положиться, — я имею на этот счет неопровержимые доказательства. Товарищи, с которыми я нахожусь и которые помогают мне, ручаются за него. Держитесь стойко!“

Далее были подчеркнуты слова:

„Только для Нади“.

Ниже шел следующий текст:

„Милая Наденька! Не знаю, доведется ли нам встретиться вновь. Чтобы Вы знали, — пусть, может быть, и не имеет это для Вас существенного значения, — я любил и люблю Вас. Эти слова слишком мало значат, чтобы выразить все, что делается в моей душе. Это чувство очень помогало мне все время и помогает сейчас. Крепись, милая! Я сделаю все, чтобы спасти вас всех. И. Грибанов“

О том, сколько пережил подпоручик Хаттори с того момента, когда получил от Комадзава эту записку и пока передал ее адресатам, слишком долго было бы рассказывать. Он носил записку под стелькой сапога — так посоветовал Комадзава. И ему казалось, что подошва левой ноги горит, а нога почему-то отличается от правой, и Хаттори казалось, что все это замечают и с подозрением всматриваются в его левый сапог. Когда представилась возможность навестить русских пленников, он долго метался в поисках уголка, где бы можно было разуться и достать записку, так как считал опасным снимать сапог в комнате заключенных, боялся вызвать подозрение жандармов. А когда записка, наконец, была вручена по адресу, он почувствовал огромное облегчение. Он убедился в своих способностях не только размышлять, а и действовать!

Сейчас он был рад, что поручик Гото сел не в санитарную машину, а в кабину грузовика, на котором заняла место вооруженная охрана. Хаттори оказался один среди русских и американцев. Здесь можно было свободно разговаривать.

— Куда нас везут? — спросил его Борилка, как только наглухо закрылась дверь.

— Господин генерал приказал создать вам хорошие условия, вы будете жить при штаб-квартире, — с готовностью ответил Хаттори.

— Как думаете, это правда? — недоверчиво спросил Борилка у Андронниковой и Воронкова.

— Правда, правда, — горячо прошептала ему на ухо Андронникова. — Наши в Маньчжурии начали военные действия против Японии…

— Да ну?! Когда?

— Тише, — прошептала возле его уха Андронникова. — У вас кровь на губах, прижмите рукой. Хаттори сказал, что нынешним утром… Здорово, правда?

Боцман молча пожал руки Андронниковой и Воронкова.

Пока они доехали до распадка у южного подножия вулкана Туманов, где в глубине под тенью густого смешанного леса находилась штаб-квартира командующего, Борилка знал уже обо всем, что произошло на острове пока он сидел в одиночном карцере: о письмах Грибанова и антивоенных листовках, о походе Комадзава на партизанскую базу и о неудавшейся попытке совершить облаву на Грибанова, об отстранении Кувахара от должности и о военных приготовлениях в гарнизоне.

— О це добре! — крякнул он, когда открылась дверь и поручик Гото приказал всем выходить.

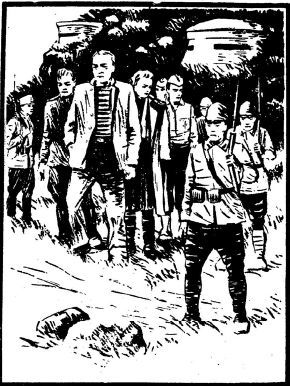

Окруженные двадцатью солдатами, державшими винтовки наперевес, они бодро двинулись по бетонированной тропе к распадку.

— Посмотрим, что еще тут нам приготовили, — пробасил Борилка, косясь на жандарма, почти упиравшегося штыком ему в правый бок.

ГОТО НАЩУПЫВАЕТ СЛЕД

Уже пять дней шла война на полях Маньчжурии, а в гарнизоне острова Минами стояла беспокойная тишина — настороженная, чреватая опасностями. Так бывает на японских островах, когда из южных морей стремительно движется могучий тайфун и вся природа замирает в оцепенении перед неотвратимостью катастрофического бедствия. У амбразур дотов „лисьих нор“, что ведут от главных укреплении к прибрежным обрывам, на наблюдательных постах вулкана Туманов и Северного плато бдительно несли службу сотни людей. Траншеи и подземные казематы, опоясавшие все Северное плато, ни на одну минуту не оставались пустыми: днем и ночью в них дежурили сменные части гарнизона, готовые встретить и отразить первый удар.

Каждый день из Маньчжоу-го поступали сообщения одно другого тревожнее. Как ни старались авторы этих сообщений затушевать факт поражения Квантунской армии, он становился все очевиднее даже для самого не сведущего в военном деле человека, а тем более для генерал-майора Цуцуми. Уж если войска день за днем отходят по тридцать-пятьдесят километров, почти не задерживаясь, да еще по всем основным направлениям, то военному специалисту не требуется объяснений того, что происходит. У Цуцуми было подозрение, что японских войск вообще уже нет на главных направлениях. Они либо истреблены, либо взяты в плен.

Это была катастрофа. Цвет, гордость японских вооруженных сил — почти миллионная Квантунская армия, по-видимому, уже не существовала, и смешно было бы думать, что десятитысячный гарнизон острова Минами или даже вся стотысячная армия „архипелага тысячи островов“ могут спасти нацию. Национальная катастрофа становилась для генерала Цуцуми реальным фактом.

И не удивительно поэтому, что, думая о своей личной судьбе, генерал возлагал теперь надежды не на Квантунскую армию и его величество императора Хирохито, а на взвод жандармерии и его командира поручика Гото, — нужно было думать о спасении собственной шкуры, а для этого изловить и уничтожить Грибанова. Каждое утро (потому что ищейки Гото действовали главным образом ночью) командующий вызывал к себе жандармского поручика Гото и требовал обстоятельного доклада, стараясь, между прочим, создать ему все условия для проявления полной инициативы и свободы действий. И когда на одном из докладов поручик попросил выделить ему дополнительный взвод солдат и десантную баржу, командующий немедленно выделил эти подкрепления.

Получив свободу действий, с мечтами о капитанском звании, о награде и обещанных деньгах, поручик Гото развил поистине бурную деятельность. При этом он не давал пощады жандармам.