Такая «асимметрия» возникает только на уровне популяции. (Речь идет об «идеальной», хаотически скрещивающейся популяции.) Каждому отпрыску отец и мать передают примерно одинаковое количество генетической информации. Если же рассматривать не семью, а популяцию в целом, появляются новые признаки, новые черты, свойственные данному, более высокому уровню организации.

Сечение канала передачи генетической информации.

Описанная специализация обусловлена тем, что потенциальные возможности самца в передаче генетической информации несравненно больше, чем возможности самки. Каждый самец в принципе может стать отцом всего потомства популяции, в то время как возможности самок в этом смысле ограничены.

Говоря языком кибернетики, сечение канала связи самца с потомством значительно шире, чем сечение канала связи самки. Поэтому редкие варианты самцов в отличие от редких вариантов самок могут играть существенную роль в изменении среднего генотипа, то есть качества популяции.

Разное сочетание каналов связи с потомством проявляется еще и в том, что каждый самец в отдельности «стремится» полнее использовать свои возможности и оставить максимальное количество потомства, влияя таким образом на качество популяции. В то же время каждая самка «стремится» к тому, чтобы то ограниченное количество потомства, которое она в состоянии оставить, было лучшего качества.

Таким образом, если попытаться кратко, схематически сформулировать отношение полов к количеству и качеству потомства, можно сказать, что количество самок определяет количество потомства популяции, а каждая самка является «борцом» за качество потомства. Количество же самцов определяет качество популяции, а каждый самец является «борцом» за количество потомства. Эта упрощенная формула отражает также в какой-то степени тенденции различного поведения полов, их «психологию». Яркий пример такой разной «психологии» полов мы находим у Дарвина, который пишет, что «самцы оленьих гончих собак питают склонность к чужим самкам, тогда как самки предпочитают самцов, к обществу которых они привыкли». Это, конечно, не означает, что самки хорошие, а самцы плохие. Просто они разные, и это различие имеет биологическую основу.

Для того, чтобы понять, какие выгоды дает виду специализация полов, необходимо рассмотреть взаимоотношения популяции со средой. Но прежде попытаемся выявить черты аналогичного строения различных управляемых систем с точки зрения кибернетики – науки об аналогиях.

Что общего между ракетой, футбольной командой и популяцией животных?

С точки зрения кибернетики это управляемые системы. Все они характеризуются движением к цели. Для ракеты этой целью может быть Луна, для футбольной команды – выигрыш, а для популяции животных – продолжение рода. Все три системы подвержены разным возмущающим помехам. Для ракеты это атмосфера или гравитационные поля, для футбольной команды – усилия противника, а для популяции животных – различные факторы среды: климат, пища, хищники, паразиты и прочие.

Каждая система противопоставляет возмущающим помехам устойчивость своего движения.

Каким образом достигается эта устойчивость?

Обращает на себя внимание одна общая черта – разделение службы сохранения (консервативной службы), задача которой «сохранить все как есть», и службы изменения (оперативной службы) с задачей «ввести поправку». У ракеты службу сохранения осуществляют стабилизаторы, а службу изменения – рули. У футбольной команды это соответственно защита, которая стремится сохранить счет неизменным, и нападение, которое старается изменить его в пользу своей команды.

Следовательно, один и тот же результат, устойчивость движения, в разных системах достигается аналогичным образом – разделением консервативной и оперативной служб. Такая дифференциация дает возможность системе добиться максимальной устойчивости движения.

Как же обстоит дело в популяции животных? Не связана ли дифференциация на два пола с аналогичным выделением служб сохранения и изменения?

Мы уже показали, что самки определяют количественную сторону размножения, а самцы – качественную. В биологических категориях это означает, что самки в популяции выражают в большей степени тенденцию наследственности, а самцы – изменчивости. И, наконец, применяя термины кибернетики, можно говорить, что самки олицетворяют «постоянную память» вида, в то время, как самцы олицетворяют «оперативную», «временную память» вида.

Такая специализация – отделение оперативной памяти от постоянной – дает виду существенные преимущества. Чтобы убедиться в этом, перейдем к рассмотрению взаимоотношений популяции животных со средой.

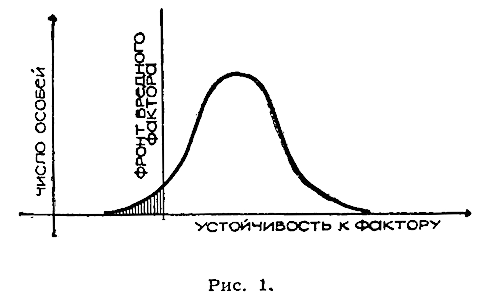

Фронт вредного фактора среды и кривая смертности.

Понятие среды включает совокупность всех физических, химических и биотических факторов, с которыми организм сталкивается в течение своей жизни. Это прежде всего климатические факторы: холод и жара, повышенная влажность и засуха; это различные химические вещества в пище, в воде или в воздухе, и, наконец, это различные живые организмы того же или других видов, живущие в той же местности (хищники, паразиты, и прочие).

Одно их характерных свойств живых систем – способность приспосабливаться к изменившимся условиям среды. Для этого система должна получать информацию от среды о происшедших изменениях.

Все признаки организма прямо или косвенно связаны м соответствующими факторами среды: морозостойкость связана с низкими температурами, жаростойкость – с высокими, засухоустойчивость – с влажностью и т.д. Связь других признаков с условиями среды может быть менее очевидной, но не вызывает сомнений, что оптимальные, средние значения признаков в конечном счете определяются соответствующими факторами среды или их комплексом.

Для простоты и наглядности возьмем одну пару фактор-признак: температуру и устойчивость к ней – и на этом примере рассмотрим связь популяции со средой.

Если по оси абсцисс (Х) откладывать интенсивность вредного фактора среды – скажем, холода (или устойчивости к нему), а по оси ординат (Y) – количество особей, погибающих при определенных значениях его, то для популяции в целом получим какое-то распределение устойчивости, или «кривую смертности». Фронт вредного фактора среды – в нашем случае холода – можно представить в виде линии, которая отсекает самую чувствительную часть популяции (заштрихованная площадь на рис.1). Для того чтобы популяция «чувствовала» приближение фронта вредного фактора, необходимо, чтобы кривая смертности все время контактировала с этим фронтом, то есть за получаемую информацию, приводящую к изменению качества, популяция должна все время платить определенной жертвой количества.

Это означает, что даже в популяциях животных, обитающих в тропиках, обезьян, к примеру, какие-то экземпляры погибают от холода, в то время как в популяциях арктических или антарктических животных, например, пингвинов или белых медведей, какие-то особи погибают от жары.

Такая плата за получаемую информацию является непременным условием связи со средой. Популяция, которая не платит регулярно этой дани, не получает информации от среды и лишена возможности приспосабливаться к ней. Резко изменившиеся условия среды могут застать такую популяцию врасплох и погубить ее.

Естественно, популяции выгоднее свести к минимуму эту жертву количества за новое качество. Каким же образом достигается это?

Прежде всего «асимметрия» отношения полов к количеству и качеству потомства приводит к тому, что воздействия среды на самок и самцов по-разному сказываются на характеристиках потомства. Потеря самок от неблагоприятных факторов среды сильно отражается на количестве потомства, не оказывая существенного влияния на его качество, тогда как потеря самцов в неблагоприятных условиях среды не отражается на количестве потомства и способствует изменению его качества в нужном направлении.