В зале стоял шум. По-немецки, по-французски и по-английски у Лоренца просили слова. Неожиданно поднялся Пауль Эренфест. Он подошел к доске и написал: “...там смешал Господь язык всей земли”. Его возвращение на место сопровождалось смехом: все поняли, что имелась в виду не только Вавилонская башня. Заседание, на котором началась общая дискуссия, открылось 28 октября. Лоренц сделал несколько вступительных замечаний, стараясь настроить участников на обсуждение вопросов, связанных с причинностью, детерминизмом и вероятностью. Подчиняются ли квантовые явления принципу причинности? Или так: можно ли отказаться от детерминизма, объявив его только догмой? Необходимо ли возвести индетерминизм в принцип?24 Остановившись на этом, Лоренц пригласил Бора обратиться к собравшимся. Тот начал говорить об “эпистемологических проблемах, встающих перед нами в квантовой физике”, и всем присутствующим стало ясно, что его цель — убедить Эйнштейна в справедливости копенгагенской интерпретации25.

В декабре 1928 года, когда материалы конгресса были напечатаны по-французски, многие по ошибке приняли выступление Бора за приглашенный доклад. Такое же мнение существовало и позднее. Дело в том, что когда Бора попросили отредактировать для печати свое выступление, он захотел, чтобы вместо его коротких замечаний в Брюсселе был напечатан гораздо более пространный доклад, сделанный в Комо и опубликованный за год до того, в апреле. Бор был Бором, и его просьбу выполнили26.

Эйнштейн слушал, как Бор пытается обрисовать в общих чертах свои представления о корпускулярно-волновом дуализме — неотъемлемом свойстве природы, истолковать которое можно только в рамках принципа дополнительности. Он подводит фундамент под принцип неопределенности, определяющий пределы применимости классических представлений. Однако, объяснял Бор, для однозначного восприятия результатов экспериментов, с помощью которых мы исследуем квантовый мир, необходимо, чтобы экспериментальная установка и сам наблюдатель описывались с помощью понятий, “определенных достаточно строго только на языке классической физики”27.

В феврале 1927 года, когда Бор медленно двигался к принципу дополнительности, Эйнштейн прочитал в Берлине лекцию о природе света. Он заявил, что вместо двух теорий света, квантовой и волновой, необходим “синтез этих двух концепций”28. Такую точку зрения он впервые высказал почти двадцать лет назад. Он так давно надеялся услышать о чем-то вроде “синтеза”, а теперь Бор навязывал ему разделение этих понятий с помощью дополнительности. Будут это волны или частицы, зависит оттого, какой эксперимент мы выбираем.

Выполняя тот или иной эксперимент, ученые всегда полагали, что они пассивные наблюдатели, что они могут изучать природу, не подвергая возмущению объект исследований. Очень четко разделялись объект и субъект, наблюдатель и объект наблюдения. Согласно копенгагенской интерпретации, в атомном царстве это правило нарушается. Именно это Бор отождествлял с тем, что он назвал “сущностью” новой физики — “квантовым постулатом”29. Он ввел этот термин, чтобы зафиксировать связанное с неделимостью квантов существование в природе нарушений непрерывности. Квантовый постулат, говорил Бор, не позволяет при исследовании атомного объекта явно отделить наблюдателя от наблюдаемого явления. Согласно Бору, взаимодействие между тем, что измеряется, и измерительным устройством означает, что “как исследуемому явлению, так и средству наблюдения невозможно приписать самостоятельную понимаемую в обычном смысле физическую реальность”30.

Реальность, о которой говорил Бор, не существует в отсутствие наблюдателя. Согласно копенгагенской интерпретации, любой микрофизический объект не обладает имманентно присущими ему свойствами. Электрон не существует где-либо, пока не выполнено наблюдение или измерение, позволяющее локализовать его. Между измерениями бессмысленно спрашивать, какова координата или скорость электрона. Поскольку квантовая механика не говорит ничего о физической реальности, существующей независимо от измерительных приборов, электрон становится “реальным” только при акте измерения. Ненаблюдаемый же электрон не существует.

“Неверно думать, будто задача физики — выявить, что представляет собой природа, — утверждал позднее Бор. — К физике относится только то, что мы можем сказать о природе”31. И ничего больше. Он верил, что у науки может быть всего две цели: “расширить наши эмпирическое знание о мире и упорядочить его”32. “Единственная задача того, что мы называем наукой, — определить то, что есть”, — сказал однажды Эйнштейн33. Физика для него — попытка понять независимую от наблюдателя реальность. Именно это подразумевается, утверждал он, “когда говорят о ‘физической реальности’”34. Бора, вооруженного копенгагенской интерпретацией, интересовало не то, что “есть”, а то, что мы можем сказать друг другу о мире. Как утверждал позднее Гейзенберг, в отличие от объектов в окружающем нас мире, “атомы или элементарные частицы сами по себе не совсем реальны; они скорее образуют мир потенциальных возможностей и вероятностей, а не вещей и фактов”35.

Для Бора и Гейзенберга переход от возможного к реальному происходил во время акта наблюдения. Нет независимой от наблюдателя реальности, лежащей в основании квантового мира. Для Эйнштейна главным в науке была вера в существование именно такой, независимой от наблюдателя, реальности. В споре, вскоре начавшемся между Эйнштейном и Бором, на карту была поставлена суть физики и природа реальности.

После Бора выступили еще трое. Затем Эйнштейн дал знать Лоренцу, что хочет нарушить обет молчания. “Хотя я сознаю, что недостаточно глубоко проник в суть квантовой механики, — сказал он, — я, тем не менее, хочу сделать несколько общих замечаний”36. По утверждению Бора, квантовая механика “исчерпывает все возможности, позволяющие описывать наблюдаемые явления”37. Эйнштейн с этим не согласился. Разделительная черта была проведена по микрофизическим пескам квантового мира. Эйнштейн знал, что на нем лежит бремя доказательства противоречивости копенгагенской интерпретации, именно он должен опровергнуть Бора и его последователей, утверждающих, что квантовая механика — замкнутая и полная теория. Он прибег к своей излюбленной тактике: поставил в лаборатории своего разума мысленный эксперимент.

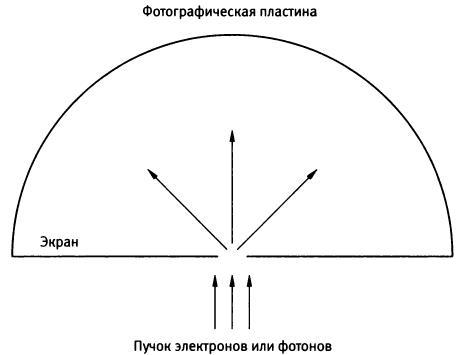

Рис. 13. Мысленный эксперимент Эйнштейна с одной щелью.

Эйнштейн нарисовал линию — непрозрачный экран с небольшой щелью, а за экраном — полукруг, обозначавший фотопластинку. Когда пучок электронов или фотонов падает на экран, часть их пройдет через щель и ударится о фотографическую пластинку. Из-за узости щели проходящие сквозь нее электроны дифрагируют, как волны, во всех возможных направлениях. В согласии с требованиями квантовой теории, объяснил Эйнштейн, прошедшие через щель электроны движутся к пластине как сферические волны. Тем не менее, ударяясь о пластину, электроны ведут себя как отдельные частицы. Таким образом, указал Эйнштейн, мы имеем дело с двумя разными точками зрения на этот эксперимент.

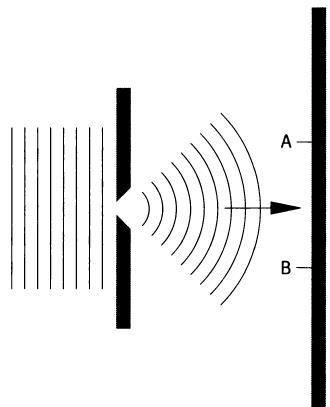

Рис. 14. Интерпретация Бора мысленного эксперимента Эйнштейна с одной щелью.

Согласно копенгагенской интерпретации, до проведения наблюдения (а удар о пластинку можно считать за таковое) имеется отличная от нуля вероятность обнаружить отдельный электрон в любой точке пластины. Хотя волна, представляющая собой электрон, распределена в большой области пространства, в каждый момент времени, если данный электрон обнаружен в точке А, вероятность обнаружить его в точке В мгновенно обращается в нуль. Согласно копенгагенской интерпретации, квантовая механика дает полное описание события, происходящего с отдельным электроном в данном эксперименте, а значит, поведение каждого электрона описывается волновой функцией.