или не быть спектаклю.

"...Открыли ящик - и все ахнули. Это было так ярко, так точно, что...

роль... режиссера, принимавшего эскизы, свелась к нулю - ...нечего было

исправлять или отвергать... Художник повел за собою весь спектакль, взял как

бы первую партию в оркестре, послушно и чутко зазвучавшем в унисон".

А. В. Луначарский, бывший большим другом МХАТа 2-го, сказал во время

премьеры: "Вот спектакль, который кладет на обе лопатки весь

конструктивизм".

"Блоха" возвращала в театр зрелищность, яркость. Она восстанавливала в

правах театрального художника. В ней не было ни обычных для того времени

конструкций, ни экспрессионистских нагромождений, ни обнаженной машинерии. В

"Блохе" заявляла о себе та несомненная, бьющая через край народность,

которая присутствует в лубке, шуточной песне, лихой частушке, пословицах.

Это был Театр! Это было чародейство, под стать колдовству вахтанговской

"Турандот".

Кустодиев написал маленькое письмо-статью, обращенное к зрителям,

пришедшим на премьеру "Блохи" в Ленинградский БДТ.

"Многоуважаемый и дорогой товарищ зритель!

Легкое нездоровье удерживает меня дома и не позволяет вместе с тобой

быть на сегодняшнем спектакле, когда тебе будет показана "История Левши,

русского удивительного оружейника, и как он хотел перехитрить англичан"...

От тебя, дорогой зритель, требуется только смотреть на все это,

посмеяться над приключениями Левши, полюбить его - и унести с собой веселое

и светлое настроение празднично проведенного вечера. Мы делали все, чтобы

оно у тебя было, и надеемся, что работа наша не пропадет даром.

С товарищеским приветом Б. Кустодиев".

Читая эти строки, написанные за полгода до смерти, ощущаешь творческий

подвиг, свершавшийся художником каждодневно, ежечасно.

"Меня называют натуралистом, - говорил Кустодиев, - какая глупость.

Ведь все мои картины - сплошная иллюзия. Что такое картина вообще? Это чудо!

Это не более как холст и комбинация наложенных на него красок! В сущности,

ничего нет! И почему-то это отделяется от художника, живет своей особой

жизнью, волнует всех..."

Чудо. Как иначе можно назвать любое творение большого живописца? Разве

не чудо, что нас и сегодня чаруют полотна Тициана, Рубенса, Мане, Ренуара, а

в обиход прочно вошел термин "левитановская осень" и многие-многие другие.

С таким же правом мы можем безошибочно угадать и назвать

"кустодиевским" определенный тип женской красоты.

Можно поражаться стойкости художника, не сдававшегося и вопреки всем

невзгодам, мучительной болезни, продолжавшейся долгие годы, творившего

картины, восславляющие жизнь и радость.

...Как-то посетители Эрмитажа наблюдали такую картину. На белую

мраморную лестницу был положен дощатый помост, и по нему на руках подняли и

повезли в музей в кресле-коляске улыбающегося человека. Это был Кустодиев.

Друзья решили сделать ему подарок.

Художник писал после посещения:

"Был в Эрмитаже, и совсем раздавили меня нетленные вещи стариков. Как

это все могуче, сколько любви к своему делу, какой пафос! И так ничтожно то,

что теперь, с этой грызней "правых" и "левых" и их "лекциями", "теориями" и

отовсюду выпирающими гипертрофированными самомнениями маленьких людей. После

этой поездки я как будто выпил крепкого пряного вина, которое поднимает и

ведет выше всех этих будней нашей жизни: хочется работать много-много и хоть

одну написать картину за всю свою жизнь, которая могла бы висеть хотя бы в

передней музея Старых Мастеров..."

И это писал художник, автопортрет которого наряду с выдающимися

художниками Европы был экспонирован в знаменитой галерее Уффицци во

Флоренции.

"Конечно, - говорил Кустодиев, - надо знать мировое искусство, чтобы не

открывать Америк, не быть провинцией, но необходимо уметь сохранить в себе

нечто свое, родное и дать в этом нечто большое и равноценное тому крупному,

что дает Запад. Ведь и Запад у нас ценит все национально оригинальное (и,

конечно, талантливое)..."

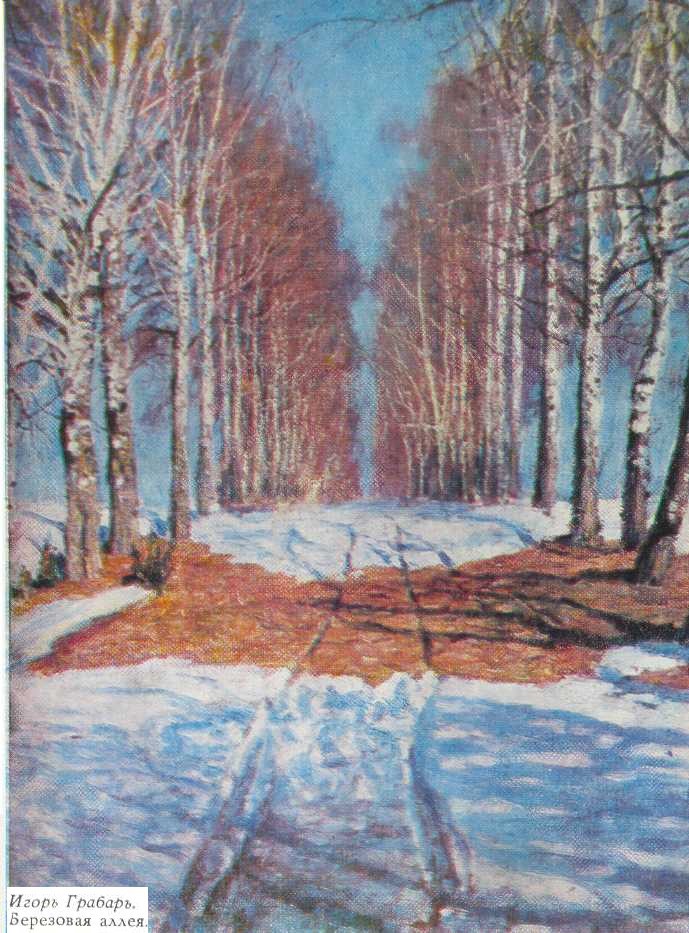

Игорь Грабарь

Вечер у Кировских ворот

Грабарь. Имя его стала почти легендарным. Ученик Репина, современник

Серова, Врубеля, Левитана, друг Бенуа. Автор блестящих исследований по

истории искусства. Крупнейший знаток музейного дела, реставрации. Видающийся

педагог. Академик... Словом, можно долго рассказывать о его феноменальной

по. охвату и эрудиции деятельности.

Небольшого роста, крепко сбитый, с гладко, до блеска, выбритой головой,

необычайно подвижный и в то же время предельно собранный, он поражал

окружающих своей энергией. "Крепыш" - так ласково называл его в письмах

Бенуа. И это очень точно сказано. Казалось, ему не было износу.

Осенний вечер 1947 года. Старая, тихая трехкомнатная квартира в доме у

Кировских ворот. На стенах кар-тдоны. Пейзажи. Около двадцати. Автор -

Левитан.

Эту коллекцию собрал академик Владимир Федорович Миткевич. В столице

его собрание широко извест-нрк Поэтому в доме часто бывают художники,

искусствоведы, коллекционеры. Сегодня у него в гостях Игорь Грабарь.

Обед подходит к концу. Произнесен шутливый тост за "бессмертных"

академиков. Подняты бокалы за святое искусство, за радость видеть и любить

прекрасное.

Осеннее солнце озарило стены просторной комнаты. Мерцают тусклым

золотом рамы. Одинокий луч скользнул по холсту Левитана, зажег краски.

"Летний вечер". Эскиз к знаменитой картине.

Околица. Печальный миг прощания с солнцем. Еще минута, другая, и

последние лучи пробегут по далекому лугу, сверкнут в вершинах леса, зажгут

багрянцем листву берез. Но пока еще розовеет небо. Еще холодные тени не

поглотили ликующие краски. Последняя вспышка зари окрасила бледным золотом

изгородь, деревянные ворота. Тень наступает, она погасила яркий изумруд

трав, покрыла лиловым пологом дорогу... Видно, как спешит нервная кисть

Левитана, чтобы остановить мгновение, запечатлеть миг последнего озарения.

- Полотна Левитана, - произнес Грабарь, - вселяли в нас бодрость и

веру, они заражали и поднимали. Хотелось жить и работать. Этот этюд написан

накануне смерти. Известно, как тяжело угасал Левитан. Он знал о

приближающемся конце. Знал. И все же вопреки запретам врачей работал. Такова

стезя великих - работать до конца!

Грабарь замолчал.

В большой комнате стало тихо. Только слышно было, как тикают старинные

часы.

Грабарь подошел к "Околице". Казалось, он хотел проникнуть в самое

сокровенное.

- А ведь знаете, если бы я послушал Малявина, мне пришлось бы бросить

писать пейзажи. Как-то Малявин зазвал меня к себе в рязанскую глушь. Я

пробыл у него несколько дней, в течение которых мы, конечно, только и

говорили что о живописи, лишь изредка прерывая эти беседы рыбной ловлей, в

которой ничего не понимали: мы были горе-рыболовами. Зато тем неистовее

спорили об искусстве. Малявин меня убеждал:

"Как же ты не понимаешь, что после Левитана нельзя уже писать пейзажи!

Левитан все переписал и так написал, как ни тебе, ни другому ни за что не

написать. Пейзажу, батенька, крышка. Ты просто глупость делаешь. Посмотри,

что за пейзажи сейчас на выставках? Только плохие подделки под Левитана".