— Обо мне отец не спрашивал?

— Не спрашивал, — ответила я обрадованно. Не тому, конечно, что действительно не спрашивал, а тому, что мама наконец задала такой вопрос. — О тебе не спрашивал, спрашивал о Громе…

Мамины брови дернулись недовольно. Она отодвинулась от меня и сказала, ни к кому не обращаясь:

— Хотела бы я знать, что на самом деле представляет собой этот мальчик. Мне он не нравится.

— Да? Нет? — фыркнула я, передразнивая нашу Классную Даму. — А некоторым, представь, очень: папочке, Шунечке.

Мама, ничего не знавшая о разговоре в учительской, отмахнулась от Шунечки легкой рукой.

— Отец не говорил — будет в этом году лагерь? — спросила она и пошевелила бровями, разгоняя морщинку на переносице.

— Говорил — будет, и даже с длинными макаронами!

На минуту мне показалось: она рассматривает меня с неприязнью. Как будто я шутила не к месту и над тем, над чем не следует шутить.

— С какими длинными?

— Ну, с теми, — сказала я, — с теми, которые все любят.

— Если отец будет спрашивать обо мне, скажи, что я всегда рада его видеть и помочь ему…

«Интересно, почему — помочь?» Это была моя последняя мысль перед тем, как провалиться в сон.

Глава VI

Какая все-таки хорошая вещь — утро! Я проснулась, и от вчерашней жалости к Генке, от мыслей об отце, о Поливанове, о Вике и Громове, от злости на Пельменя не осталось и следа. То есть я, конечно, думала о них, когда собиралась на Косу, но думала по-утреннему, легко. Лицу было немного щекотно от солнечных лучей, и улыбка сама собой растягивала губы…

Заходить друг за другом мы не договаривались. Мне вообще кажется: заходить — привычка одноэтажности. Встретиться мы должны были на остановке автобуса с табличкой: «Город — пляж». Эту табличку отец ненавидел и говорил, что Огненную Косу нашу нельзя называть пляжем.

Мама вышла к завтраку веселая, хорошо выспавшаяся, бодро отбивая полы нового махрового халата, как будто не только у меня, у нее тоже впереди была целая жизнь.

Впереди были солнце, море и золотой песок Косы!

А что, если на Косе их не окажется? Что, если, встретившись на остановке, они решили двинуться совсем в другую сторону? И не позвонили мне? Хорошо, тогда я пойду к бабушке, и мы весь день проведем вместе с отцом.

Окна в автобусе были открыты и пахло пылью, в этом году рано разомлевшим на солнце лохом. И только иногда долетал соленый, прохладный ветер с моря, и тогда все оживлялись, стараясь подставить ему лица. Это были наши запахи, наш ветер, не похожий ни на какие другие ветры мира.

От остановки автобуса к морю я бежала напрямик по колеям, а очутившись на песке, сняла туфли и вошла в мелкие, незаметно всплескивающие волны.

С морем можно было бы остаться наедине. Но от дальних тентов мне уже кричали:

— Эй, Евгения, сюда!

— Женя, Женечка, к нам! Мы говорили, что она придет.

Кто защищал меня так горячо? Сестры Чижовы защищали, отстаивали перед всеми остальными. Перед Викой, Громовым, Шунечкой, Оханом, Длинным Генкой, Эльвирой…

— Ну что? А? — спросил Громов, поднимаясь с песка на локтях. — Дисциплины для тебя, Камчадалова, не существует? Нет? И неловкости не чувствуешь, Камчадалова, противопоставив себя коллективу? Да? Нет?

Не знаю, каким образом, но бас Громова истончился до голоса нашей Ларисы, даже интонации были похожи.

— Чувствую, чувствую! — Я плюхнулась рядом с ним и Викой, оглядываясь потихонечку. Все было, как всегда, только Генка сидел отдельно от Вики, скрючившись над транзистором, мосластые колени торчали выше ушей. — Вика, — спросила я в самое плечо своей подружки, когда на меня уже перестали обращать внимание, просто сидели, слушали какую-то песенку из Генкиного транзистора. — Вика, почему ты вчера сбежала? Не могла дождаться, когда закончится?

Вика повернулась ко мне — глаза в глаза — и, как она это делала с самого детства, прижала мне нос, будто кнопку: би-и…

— Завидуешь? Не завидуй, ничего особенного не было…

— Да нет! — Я пошевелилась, примащиваясь на песке, мне стало неловко оттого, что она меня не так поняла. — Я не завидую.

— Совсем? — Викины глаза смеялись, не очень-то она мне верила.

— Совсем, — сказала я. — Я не о танцах, о Горе.

— А что с Горой? Ты думаешь, Лариса-Бориса шум поднимет?

Ни о чем таком я не думаю, просто на минутку мне взгрустнулось от того, что мои мысли и мысли моей лучшей подружки, Вики Шполянской, бежали в разные стороны…

Вика между тем бросала камешки в море — один, другой, третий. Руки и плечи у нее, неизвестно когда, успели загореть ровным загаром. Мне очень хотелось, чтоб она повернулась ко мне, удивленная моим молчанием. Но она не поворачивалась, смотрела, как расходятся круги по воде, будто в этом заключалось что-то необыкновенно важное.

Потом, так и не дождавшись моего ответа, вскочила, ударила ладошкой о ладошку, стряхивая песок, и попросила:

— Геночка, Генка, крутани катушку!

Генка поспешно крутанул колесико настройки так, что ящик сначала дико взвыл, а потом через секунду ударил барабанами…

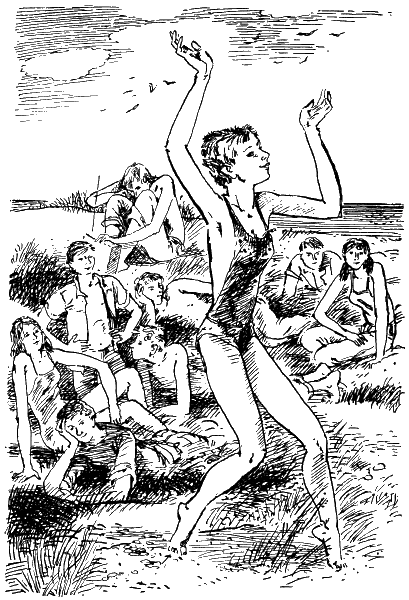

Отличный джазик вколачивал в теплый воздух свои ритмы, и Вика встала, прошлась по кромке моря, по тому твердому песку, который за ночь успевают утрамбовать и облизать волны. А днем он чистый-чистый, и кое-где отражают солнце голубенькие лужицы воды. Она еще не сделала ничего особенного, только покачивалась, только пальцы держала на отлете, только настраивала свое маленькое, ярко освещенное солнцем тело под тот джазик, которым дирижировал Генка. Но вот она встала на носки, вся вытянулась к солнцу, ступни ее почти не касались песка.

В нашем классе, кажется, даже больше походов на Откос, любили танцы на песке. Мы все, даже сестры Чижовы, даже Длинный Генка, принимали обычно участие в танцах. Кто кружился на месте, кто ходил на руках, кто колесом, вроде Шунечки, но к тому, как танцует Вика, все эти премудрости детской спортивной школы не имели никакого отношения. Вика сияет, Вика танцует, как птица поет. Вика знает то, чего никто из нас не знает, Вика заманивает нас в свой круг, обещая и нам объяснить тайну. И потом она подскакивает, как мячик, среди нас, объединяя, дотрагиваясь то до одного, то до другого, дразня, улыбаясь. Даже так получается, будто мы играем в Вику. Или будто она с нами играет?

Как бы там ни было, сейчас мы только смотрели на Вику и ждали, когда она позовет нас. Однако сольный танец ее затягивался. И потом она все время двигалась спиной к нам и все, что ей надо было сказать, говорила солнцу и морю. Может, она просто благодарила солнце и море за встречу с Поливановым?

А я сидела рядом с Генкой и его транзистором и вместе со всеми ждала, когда же Вика вспомнит о нас. Но она не обращала на нас никакого внимания, стояла, как маленькая язычница перед лицом солнца. Зато Громов теперь нервно ходил по песку, и, честное слово, я увидела Ларисину походку, Ларисину манеру откидывать голову и даже Ларисины погончики.

И вдруг его кинуло к Вике. Он крутился вокруг нее, довольно страшно приседая и подскакивая. После Грома в танец ринулись все и старались кто во что горазд. Когда я через минуту опомнилась, наш скуластый и вправду похожий на степного наездника Оханов изображал что-то вроде половецких плясок. Чуть дальше других он крался к невидимому врагу, и настигал, и праздновал победу. Он оказался пружинистым, легким и легко ловил ритм. Один только Генка оставался сидеть. Впрочем, он танцевал ладонями на песке. Длинными ладонями прихлопывал песок вокруг себя.

А между тем Денисенко Александра выпала из игры. Она направлялась по кромке моря к тем местам, где, теперь уж совсем занесенные песком, долгие годы стояли десантные катера. Четко и как-то немного странно рисовался ее силуэт на фоне нежно плавящегося сероватого моря.