В это время среди хунну жило немало китайцев из числа слуг, выданных замуж принцесс, военнопленных и перебежчиков. Среди них большую роль играл перебежчик Вэй Люй, происходивший из кочевого племени ху, но родившийся и выросший в Китае. Он сознательно перешел на сторону хунну, стал советником у нескольких шаньюев, возглавлял войска и надзирал за пленными китайцами. Некоторое время он управлял многочисленным кочевым народом динлинов, вассалов хуннских шаньюев.

Благодаря умению воевать хунну смогли в начале I в. до н.э. нанести несколько чувствительных поражений китайским войскам, сохранить свой контроль над племенами и торговыми путями по Восточному Туркестану и тем самым отсрочить крушение своей державы. Император У-ди после ряда неудач был вынужден отказаться от намерения уничтожить хунну.

После серии поражений китайцы решили привлечь на свою сторону военные отряды, составленные из жителей «зависимых владений» Западного края. За успешную оборону от хунну округа Чжанье предводитель такого отряда был щедро награжден ханьским императором. Такие меры были продиктованы главным направлением внешней политики Китая — «руками варваров побивать варваров». Обеспокоенные хунну атаковали усуней, заняли часть усуньских земель и потребовали выдать супругу гуньмо — китайскую принцессу, под влиянием которой правитель усуней ориентировался на союз с Китаем.

Усуньский гуньмо не мог уступить этому вызывающему требованию, иначе он потерял бы свой авторитет среди соплеменников. Гуньмо обратился за помощью к своему могущественному союзнику — китайскому императору. Он обещал выступить вместе с китайцами против хунну и собрать войско в 50 тысяч воинов. Император послал против хунну, на выручку усуням, пять китайских армий. Одновременно с запада выступило усуньское войско во главе с гуньмо. Противостоять такой мощной силе врагов хунну не решились. Опасаясь быть зажатым в клещи с двух сторон, хуннское войско уклонилось от решительного сражения и отошло вглубь степей Центральной Азии. Однако когда китайские войска ушли из Восточного Туркестана, хунну, которые следили за передвижением вражеских армий, внезапно напали на усуней, разгромили их и захватили много пленных. Война завершилась победой, но то, что не сумели сделать враги, свершили суровая зима, сильные морозы и продолжительные снегопады в степях Центральной Азии, где жили хуннские кочевники. Трескучие морозы и глубокие снега повлекли за собой массовый падеж скота и гибель множества людей от голода. Хуннские кочевья обезлюдели, люди и лошади очень ослабли. Ослаблением хунну тут же воспользовались их враги в кочевом мире. По наущению китайских дипломатов, в 72 г. до н.э. на хунну одновременно напали ухуани, жившие к востоку от хуннских владений, усуни и динлины, обитавшие к западу и северо-западу от хунну{35}. Во главе динлинов был сын китайского полководца Ли Лина, взятого некогда в плен и обласканного хуннским шаньюем. Оставшийся безымянным для китайцев, сын Ли Лина занимал пост «динлин-вана» — правителя динлинов. С его помощью китайским дипломатам удалось организовать против хунну широкую военную коалицию враждебных кочевых племен. В ходе ожесточенной кровопролитной войны со своими бывшими вассалами, в которой никто не щадил «ни старых ни малых», у хунну погибла треть всего населения. Война шла на полное истребление хуннского народа. Китайцам наконец удалось побить хуннских «варваров» руками других «варваров». После этих поражений хунну «совсем обессилели, все зависимые от них владения отложились»{36}. Хунну не смогли оказать какой-либо действенной помощи своим союзникам, сохранившим лояльность по отношению к Хуннской державе. Когда в 67 г. до н.э. объединенные силы нескольких союзных империи Хань владений Западного края напали на княжество Гуши, оставшееся верным хуннскому шаньюю, хунну были не в состоянии вмешаться. Жители Гуши были вынуждены спасаться бегством. На обезлюдевшие земли ханьский императорский двор переселил китайских военных поселенцев. Ими была сооружена крепость Чэшичэн — опорный пункт империи Хань в Восточном Туркестане. Хунну пытались бороться. Они совершили несколько походов на усуней и другие владения Западного края. Дважды хуннские войска атаковали китайские поселения, штурмовали Чэшичэн, но взять крепость так и не смогли. В 61 г. до н, э. против хунну вновь выступили динлины и нанесли им поражение.

Постоянные военные неудачи, гибель значительной части населения, потеря большого количества скота легли суровыми испытаниями на хуннский народ и очень ослабили Хуннскую державу. К середине I в. до н.э. хуннское влияние на большей части Восточного Туркестана значительно ослабло.

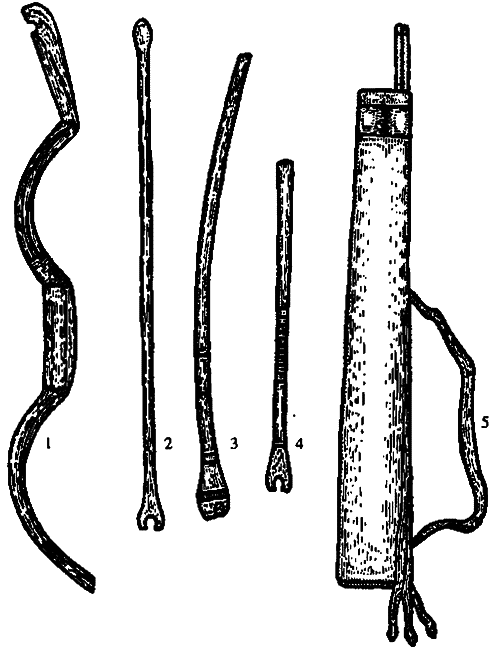

До прихода в Западный край хунну и вытесненных ими из района Ганьсу юэчжей и усуней на этой обширной территории жили многочисленные племена иранских номадов — саков. Хотя большая часть сакских племен под давлением юэчжей ушла с Восточного Тянь-Шаня на юг, в Среднюю Азию и Бактрию, некоторые иранские кочевые объединения остались в южных районах Западного края в хуннское время. В памятниках Нии и Лоулани обнаружены предметы вооружения этих номадов. Воины были вооружены сложносоставными луками. У почти полностью сохранившегося лука из Нии кроме срединных боковых и фронтальной накладок на верхнем плече имеется между деревянными планками плечевая роговая накладка. Плечи лука обмотаны сухожилиями, концевых накладок нет (рис. 19, I). Появление плечевых накладок свидетельствует о принципиально важном техническом усовершенствовании. Кочевники из Нии и Лоулани, испытавшие на себе мощь хуннских луков и попытавшиеся сделать их сами, применили роговую накладку не только для усиления жесткости середины кибити, но и для повышения упругости и рефлекторной силы плеч. Такой лук был более дальнобойным, чем луки хунну.

Однако на военных действиях в Западном крае это никак не сказалось. Возможно, вера в превосходство хуннских луков была столь велика, что изобретение восточно-туркестанских кочевников осталось незамеченным. Воины из Нин и Лоулани стреляли по цели стрелами с деревянными орнаментированными древками (рис. 19, 2–4) Стрелы хранили в окрашенных в красный цвет деревянных цилиндрических колчанах, которые носили на ремне за спиной (рис. 19, 5).

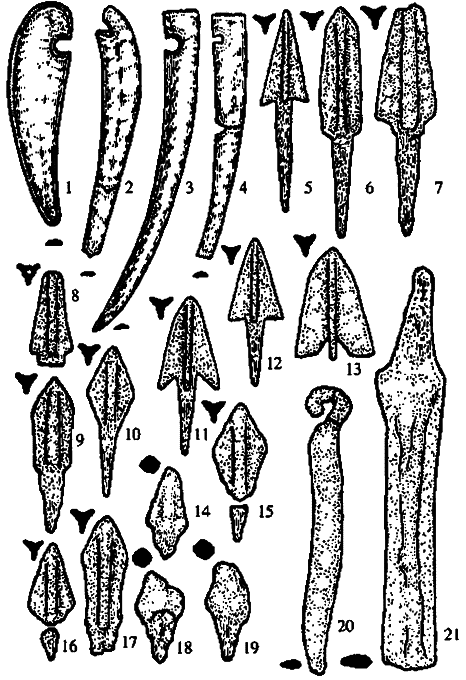

Помимо местного сакского населения, в Восточном Туркестане жили кочевые племена, пришедшие вместе с хунну. Они были вооружены луками с короткими изогнутыми концевыми накладками, имеющими вырезы для петель тетивы (рис. 20,1–4). Для стрельбы использовались стрелы с железными черешковыми трехлопастными наконечниками треугольной, пятиугольной и ромбической формы (рис. 20, 5–7, 9–13, 15–17). Реже использовались втульчатые наконечники и стрелы с ромбическим пером (рис. 20, 8, 14, 18, 79). Из оружия ближнего и рукопашного боя известны только кинжалы (рис. 20, 20, 21){37}. В памятниках усуней найдены только бронзовые и костяные стрелы и железные кинжалы{38}. Конечно, у кочевников Восточного Туркестана были и другие виды оружия ближнего боя и защитные средства.

Вероятно, отряды кочевых племен Западного края формировались из легковооруженных всадников, главным оружием которых были луки и стрелы. Не уступая в этом виде оружия хунну, они не могли соперничать с Хуннской державой в борьбе за господство над Центральной Азией и предпочли пойти на союз с империей Хань. Однако могущественная Ханьская империя преследовала в Западном крае свои цели. Правители Китая стремились обеспечить контроль над торговыми путями в Среднюю Азию, для чего создавали на завоеванных территориях крепости, опорные пункты, административные округа, переселяли китайцев из внутренних районов страны. Для хунну потеря своего влияния в Восточном Туркестане означала утрату последнего важного источника доходов, поэтому даже распад Хуннской державы не остановил попыток отдельных хуннских орд сохранить под своим контролем некоторые кочевые племена и районы Западного края.