Такого же уважения в здешнем быту заслужила береза. В молитвах Лыковых, наверное, места ей не нашлось — в тайге березы сколько угодно, недоглядел — березняк прорастает и в огороде. Но сколько всего давало это дерево человеку, судьбой заточенному в лес!

И прежде всего береза Лыковых обувала. (Липа в этих местах не растет, и плетенной из лыка обувки у Лыковых быть не могло.) Что-то вроде калош шили из бересты. Тяжеловата была обувка и грубовата. Набивали ее для созданья ноге тепла и удобства все той же сушеной болотной травой. Служили калоши во всякое время года, хотя какая уж там обувка при толще снега в полтора метра!

Лишь когда Дмитрий подрос и научился ловить зверей, а старший Савин овладел умением выделки кож, стали Лыковы шить себе что-то вроде сапог. Геологов калоши из бересты почему-то поразили больше всего, и они растащили их все на память, оставляя взамен Лыковым сапоги, валенки и ботинки…

Но назначение главное бересты — посуда! Тут Лыковым изобретать было нечего. Их предки повсюду в лесах делали знаменитые туеса — посуду великолепную для всего: для сыпучих веществ, для соли, ягод, воды, творога, молока.

И все не портится, не нагревается, не «тратится мышью». Посуда легка, красива, удобна. У Лыковых я насчитал четыре десятка берестяных изделий: туеса размером с бочонок и с майонезную банку, короба громадные, как баулы, и с кулачок у Агафьи — класть всякую мелочь.

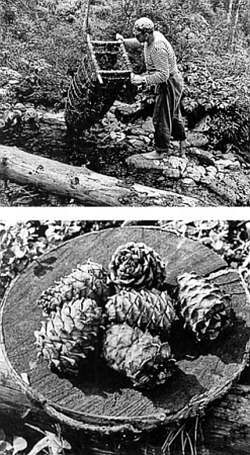

Берестяной у Лыковых рукомойник. Им подарили жестяной, наблюдая, как часто они «омывают персты», но Лыковы этот фабричный прибор запихнули под крышу и держат по-прежнему в хижине берестяной. В хозяйстве у Лыковых там и сям лежат заготовки — большие листы бересты, распаривай и делай из этого материала все что угодно. Когда прохудилось единственное ведро и затыкание дырки тряпицей эффекта уже не давало, из ведерной жести Дмитрий сделал сносное решето для орехов, а железную дужку пристроил к ведерку из бересты. Оно до сих пор служит. Именно этим ведерком Агафья с отцом носили воду к лесному пожару.

Одна слабость у берестяной посуды — нельзя на огонь ее ставить. Воду (и хорошо!) согреть можно, опуская в посуду каленые камни. Но в печь туес не поставишь. И это было очень «узкое место» в посудном хозяйстве. С заимки Лыковы взяли несколько чугунков. Но чугун хрупок, и к приходу геологов «печная посуда» исчислялась двумя чугунками, сохранность которых защищалась молитвой. Сейчас Агафья вовсю гремит кружками, котелками и мисками из «чудного железа» — из алюминия. Но старый испытанный чугунок в убогом ее хозяйстве, как заслуженный ветеран, стоит на самом почетном месте. В нем варит Агафья ржаную кашу.

Много в хозяйстве и деревянной долбленой посуды. Корытец больших и малых я насчитал более десяти. Любопытно, что «хлебово» (картофельный суп) до появления алюминиевых мисок и чашек ели из общего небольшого корытца самодельными ложками с длинными черенками.

Вторым «снабженцем» Лыковых были тайга и река: рыба, орехи, ягоды, грибы.

Старинная прялка уцелела.

Слово дефицит Лыковым неизвестно. Но именно этим словом они бы назвали постоянную острую нехватку железа. Все, что было взято с заимки: старый плужок, лопаты, ножи, топоры, рашпиль, пила, рогатина, клок толстой жести, ножницы, шило, иголки, мотыги, лом, серп, долото и стамески — все за многие годы сточилось, поизносилось и поржавело. Но ничто железное не выбрасывалось. Подобно тому как бедность заставляет перелицовывать изношенную одежду, тут «лицевали» железо.

Мы сделали снимки мотыг, которыми ежегодно и много трудились на огороде.

Это крепкие сучья березы с крючком, «очехленным железкой». Я видел лопату всю деревянную и только по нижней кромке — полоска железа. Кто-то из Лыковых сделал самодельный бурав — вещь, в хозяйстве необходимую. Но как ее сделать без кузни?! Все-таки сделали! Примитивный, неуклюжий бурав, но дырки вертел.

Есть в хозяйстве тесло для долбления лодки и самодельные инструменты — вырезать ложки. Оттого что ими пользовались нечасто, они хорошо сохранились. Все остальное изъедено временем и точильными камнями.

Если б, придя к геологам в гости, Дмитрий увидел возле их новых домов самородки золота или еще какие-то условные ценности нашего мира, он бы не удивился, не стоял бы растерянно-пораженный. Но Дмитрий увидел возле домов (каждый представит эту картину!) много железа: проволоку, лопату без черенка, согнутый лом, зубчатое колесо, помятое оцинкованное корыто, ведерко без дна, а около мастерской — целую гору всякого лома… Железо!

Дмитрий стоял, потрясенный таким богатством. Примеряя, что для чего могло пригодиться, он ничего не осмелился взять — сунуть в мешок или хотя бы в карман, хотя признавался потом, улыбаясь: «греховное искушение было».

Лыковы

Понемногу о каждом из Лыковых… Одиночество, изнурительная борьба за существование, одинаковый быт, одежда, пища, жесткие формы религиозных запретов, одинаковые молитвы, предельно замкнутый мир, наконец, «гены», казалось, должны бы сделать людей предельно похожими, как бывают похожи один на другой апельсины или инкубаторские цыплята. В самом деле, похожего много. И все же у каждого был свой характер, привычки, ощущение своего «я» на маленькой, всего в шесть ступенек, иерархической лестнице. Была у каждого своя любимая и нелюбимая работа, разными были способности понимать одно и то же явление, ну и много всего другого, интересующего обычно социологов и психологов. Сказать о каждом непросто — четверых уже нет, только воспоминания…

Карп Осипович

В «миру» он, несомненно, достиг бы немалых высот. На селе был бы не менее как председатель колхоза и в городе шел бы в гору. По характеру от рождения — лидер. И можно почувствовать даже теперь, когда годы человека смиряют: место «начальника» (не в смысле должности, а в смысле «начала», возглавления чего-либо) для натуры его необходимо. Он возглавлял на заимке Лыковскую общину. Он увел людей еще дальше — на реку Каир. Когда община его, изнуренная глухоманью, «попятилась, разбрелась», Карп Лыков — ему было тогда тридцать восемь — не только не пошел за людьми, но углубился в тайгу еще дальше. За ним безропотно последовала жена его Акулина Карповна с двумя ребятишками на руках.

В семье Карп Осипович был и отцом, и все тем же строгим «начальником». Его, и только его должны были слушаться в работе, в молитвах, в еде, в отношениях между собою. Агафья зовет его «тятенька». Так же звали и трое умерших детей, хотя Савину было под шестьдесят.

«Начало» свое старик поддерживал всячески. «Картошку тятенька не копал», — сказала Агафья не в осужденье отца, а с пониманием места его в делах семейной общины. Его сыновья носили на голове что-то вроде монашеских клобуков из холстины, себе же отец справил высокую шапку из камуса кабарги. Это было что-то вроде «шапки Мономаха», утверждавшей власть его в крошечном царстве, им образованном.

В свои 84 года Карп Осипович бодр. До сих пор лазит на кедры, когда «орешат», и ни на что в здоровье не жалуется, кроме того лишь, что «стал глуховат».

Но глухоту, как мог я заметить, старик регулирует. Когда вопрос ему непонятен или, может быть, неприятен — делает вид, что не слышит.

И напротив, все, что ему интересно, «усекает», как сказал Ерофей, очень четко.

В разговоре старик постоянно настороже. Сам вопросов не задает, только слушает или «кажет сужденье». Но один вопрос все же был.

«Как там в миру?» — спросил он меня после очередного преданья анафеме Никона и царя Алексея Михайловича. Я сказал, что в большом миру неспокойно. И почувствовал: ответ старику лег бальзамом на сердце. «Неспокойствие мира» сообщало душевное равновесие старику. Неглупого, но темного, фанатичного человека, несомненно, посещает иногда холодная и опасная, как змея для босой ноги, мыслишка: а правильно ль прожита жизнь?