3

И вот я еду в Евпаторию, без путевки, но с жалостным личным письмом к главврачу санатория. Я еду один, без провожатых, по просьбе родителей соседи по купе приглядывают за мной. Впервые еду на юг. Выхожу на станциях, жду последнего гудка. Когда он раздается, прихрамывая, иду по перрону, прыгаю на ходу. Я еще не забыл старые времена, когда люди не садятся нормально, когда они прыгают на ходу, потому что эти люди — мальчики. Часами смотрю на поля, где тонкие закопченные деревца полезащитной полосы, читаю красные надписи на откосах: «Миру — мир».

И вот я в Евпатории. Я еще но дошел до санатория, не отдал главврачу просительное рекомендательное письмо, не определился на лечение. Но вот море — я его вижу в первый раз. И я ставлю на землю чемодан, прошу кого-то поглядеть за вещами и иду в море. Плавать я умею по-собачьи, сильно лупя ногами по воде. Но здесь не надо сильно, не надо по-собачьи... Здесь оно само мягко и тяжело трогает тебя, и ты чувствуешь его запахи — соли, солнца, глубины, и оно само несет тебя дальше от берега, от черного цвета к зеленому, от зеленого к синему и от синего к солнечному, голубому. Впереди качается флажок. Я не понимаю его назначения, я не знаю, что это предел, и думаю: дай-ка я доплыву до этого флажка. Руки и ноги движутся ритмично, складно: раз, два, — я еще никогда так не плыл; снова раз, два — никакого коксита; раз, два —-я здоров, как бык, а если что и есть, так я лягу на волну, покупаюсь разок, другой, и все пройдет само собой. И почему-то вспоминается фраза, где-то слышанная или прочитанная: «Пройдет и это».

Проходит все, кроме этого.

Я принят в санаторий после хлопот, упрашиваний, после долгого, мучительного изолятора. Живу здесь месяц, два, три. Затем мой первый год в Евпатории. Я перехожу в следующий класс. Проходят учителя, врачи, ребята. Время проходит. Проходит все, кроме этого.

Я двигаюсь все хуже. Море теперь — воспоминание, одно из моих немногих воспоминаний. Лечат разными способами. Терплю все. Врачи мною довольны. Да и мне они нравятся. Только что у меня, они все-таки не знают. Они лечат костный туберкулез, а он не поддается, и выявляются признаки какой-то другой болезни. И вот я случайно установил, что профессор Лурье, та самая, здесь, на юге. Она консультирует в каком-то другом городе. Обращаюсь к Стенину, главному консультанту крымского облздрава, он часто бывал у нас в санатории и меня, как «старичка», уже знал:

— Позовите ее сюда, пусть посмотрит.

— Трудно, — говорит Стенин. — У нее сейчас другой маршрут, другие заботы.

— Только она может помочь, — прошу я. — Она меня уже смотрела в Москве. Она и диагноз поставила. Только она мне и может помочь.

Стенин-таки уговорил ее... Приехала Антонина Юрьевна, осмотрела нескольких ребят, в том числе и меня. Сидела долго у моей постели, смотрела рентгеновские снимки, листала историю болезни. История огромная — тома и тома. И где-то вначале, в первых московских томах — попробуй разыщи, — запись ее рукой: инфекционный коксит — диагноз, который идет за мной и по сей день. Итак, смотрит Антонина Юрьевна, щупает мои ноги, суставы и говорит, обращаясь к нашим врачам, сопровождавшим ее:

— Нет, это не коксит. Это инфекционный полиартрит, тут и стопы поражены и коленные суставы.

Я хочу крикнуть ей: «Как же так, Антонина Юрьевна?! Ведь вы вспомните только Сокольники, три года назад, узенький кабинет, и вы так же внимательно смотрите снимки и говорите: скорее всего коксит, туберкулезное поражение левого тазобедренного сустава. Как же так?.. Ведь вы же сами сказали. И все поверили вам».

Так хочу я крикнуть, но сдерживаю себя, смотрю на нее, на профессора Лурье, губы мои пересохли. Она тоже смотрит на меня, в глазах ее как бы тень воспоминания, ассоциация какая-то, но вот все это погасло, она скользнула по моему лицу взглядом, отвернулась к врачам, и вот они уже пошли цепочкой, она впереди, маленькая, уверенная, походкой главнокомандующего.

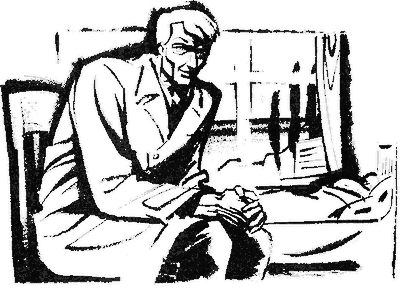

— Как же так?! — кричу я ей вслед, и крик раскатывается и гремит на весь санаторий. Только никто его не слышит. Никто даже не оборачивается, потому что кричу я беззвучно. А перед самым отбоем ко мне подходит Стенин, садится прямо на постель, говорит, сцепляя сухие пальцы, давя астматический кашель:

— Я-то твою историю болезни прочитал всю. Особенно внимательно московский период. И старый диагноз Лурье я видел. Рад, что ты вел себя как мужчина, что ты не устроил ей истерику. Конечно, ты мог раскричаться, никто бы тебя не осудил... Ведь Лурье не виновата. Да, не виновата. Она прекрасный диагност, эти вопросы знает идеально, насколько это возможно. Но не больше. Виновата болезнь. Да, твоя болезнь. Потому что она похожа на тысячу других, казалось бы, абсолютно таких же заболеваний, у нее аналогичная симптоматика, ее развитие совпадает с сотней других случаев... Почти. Но есть что-то отличное, маленькие, почти неуловимые отклонения. Они накопляются с годами, и вот уже развитие идет не так, как в сотне других случаев. Четыре года назад тщательное сопоставление всех симптомов привело ее к выводу: коксит. А сейчас, за эти годы, болезнь видоизменилась незаметно и неожиданно, а с ней и диагноз. В девяноста девяти случаях она была бы права, в одном — нет. Такова медицина сегодня. И никто не виноват, что этот один пал на тебя. Понимаешь, твое тело, про которое все вроде бы известно, оказывается загадкой. Оно таит в себе нечто, такое, чего не могут открыть и нащупать врачи. Человек не похож на другого, он только схож с другим. То же самое и болезни. Я понимаю, тебе было бы гораздо легче обвинить Лурье: она во всем виновата, она ошиблась. Это — инстинктивное желание человека обвинить кого-то в своей беде... Эту извечную особенность человека часто использовали и в историческом масштабе; когда людям худо, находят виновных, и освобожденная энергия идет на ненависть. И тебе, возможно, еще когда-нибудь захочется найти виноватого, тебе будет больно, тяжело: и вот такой-то был невнимателен, или сестра о своем думала, или что еще... Постарайся не винить. Ты разберись для себя сначала. А то обвинишь впопыхах — и боль не уменьшится, да еще тяжелее станет. Но если уж уверился и знаешь, что прав, тогда гни свое до последнего...

Так он мне говорил, с долгими паузами, глуховато, астма в нем гудела, и он как бы прислушивался к чему-то в себе, к тому инструменту, что протяжно, расстроенно хрипел в глубине его.

Он часто приходил ко мне. Не знаю, почему он выбрал именно меня. Он пришел ко мне однажды и долго молчал, постукивая палкой по полу, потом посмотрел на меня остро и как-то диковато и сказал без голоса, почти шепотом:

— Собери все силы, браток, скверную весть я тебе принес. Не хочу тебе морочить голову, врать, в доме твоем московском горе. Умер отец...

Я плакал, он гладил меня по голове. Почему я плакал при нем, почему я не скинул его руку с моей головы? Ведь это было мое горе, а я терпеть не могу, когда меня жалеют.

Когда я перешел в десятый класс, он принес мне подарок. Не книги, не что-нибудь интеллектуальное, а набор крымских вин.

— Тебе это можно... немного, ведь ты уже взрослый, десятиклассник. Давай немножко выпьем.

Мы выпили, помолчали. Голова у меня чуть закружилась, блаженно, удивительно... Так не было еще никогда. Я посмотрел в окно: море было видно и слышно, я улыбнулся и прочитал, освобождаясь от стеснения, неподвижности, от болезни, взлетая вдруг вверх, туда, где только и есть вдохновение, а значит, погибель, счастье, я прочитал стихи любимого мною поэта, полузапретного в школе, упаднического Сергея Есенина: