От затерявшейся в тайге избушки нас отделяет почти тысяча километров, и это расстояние мы должны преодолеть в кратчайший срок. Однако, путешествуя по здешним дорогам, никогда не следует спешить — иначе вы рискуете совсем не доехать до намеченного пункта. Если пословица «тише едешь — дальше будешь» где и применима, то именно в этом краю.

Первый станок мы покрыли в восемь часов, делая семь с лишним километров в час, но дальше скорость нашего движения круто пошла на убыль. Начались так называемые «волоки», то-есть перевалы через водораздельные хребты между долинами рек. От Тайшета до Ангары четыре волока, но длина каждого из них вполне соответствует сибирскому масштабу: последний волок равен ста двадцати километрам!

Подъемы на волоки сибиряки называют «тянугосами» — это очень меткое название. На таких участках пути повозку надо тянуть не только лошадям, но и ямщику и пассажирам. Однако, протянув первый волок, мы лишились этого удовольствия: дальше дорога оказалась совсем непроезжей.

Хотя мы и не рассчитывали встретить в тайге торцовую мостовую, тем не менее, это препятствие было для нас несколько неожиданным. В Тайшете нас уверяли, что до Ангары мы докатимся в «коробкйх»[4], «как яблочко». Мы уже готовы были пересесть на седло, но в деревне Неванке выяснилось, что до Выдриной мы можем добраться в лодках. Замена седел лодками показалась нам заманчивой, тем более, что плыть надо было по течению. Кроме некоторых удобств этого способа передвижения, мы могли выиграть и во времени.

Дело было под вечер. Считая по пяти километров в час, мы должны были бы быть в Выдриной не позже утра, — от Неванки до Выдриной рекой — около пятидесяти километров. Дальнейшее, однако, вскоре показало несостоятельность наших расчетов. Прежде всего — найти лодки оказалось далеко не просто. Шел осенний лов рыбы, и все лодки были на рыбалках. Правда, нашлась одна лодка, но она не могла поднять нас с багажом, которого у нас было порядочно: красноярцы везли приличный запас огнестрельного оружия и боевых припасов на случай встречи с бандитами.

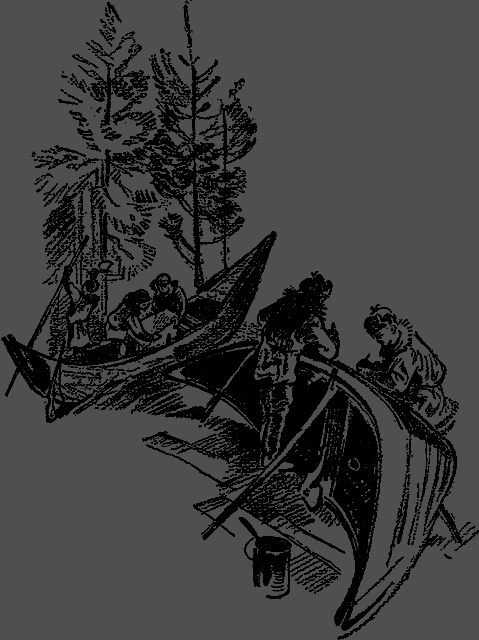

Не желая задерживаться в Неванке, двое из нас отправились в один из притоков Чуны, где были рыбалки, на поиски второй лодки. На это ушло несколько часов, да почти столько же времени потребовалось на оснастку лодок, так как они текли по всем швам.

Когда все приготовления были закончены, обнаружилось новое обстоятельство: река, оказывается, изобилует «шиверой»[5] и имеет два довольно сердитых порога. В некоторых местах ночью итти невозможно.

— Если у вас нет особого желания выкупаться, — сказал хозяин лодок, — то переход через пороги надо отложить до завтра.

Желания выкупаться ни у кого из нас не было, — по ночам у берегов уже появлялись кромки льда. До Выдриной мы добрались лишь к вечеру следующего дня, но и это было большим достижением. Сидя в перегруженных до отказа дырявых посудинах, мы были сухи, и, что особенно удивительно, ни одна вещь из нашего багажа не осталась на дне Чуны. Впрочем, это надо приписать тому, что, переходя пороги, мы выгружались и перетаскивали багаж на своих плечах.

В Выдриной нам пришлось добавить пару лошадей, — к нам присоединился И. К. Вологжин, посланный на помощь Л. А. Кулику властями города Канска и Госторгом. Сибирь горячо откликнулась на дело помощи самоотверженному ученому. Может быть, он уже слышит среди таежного безмолвия шум пропеллера. Уже три дня, как из Иркутска вылетел самолет на Подкаменную Тунгуску…

II. В Приангарской тайге.

Тайга не знает полян, и лишь с перевалов открываются ее фиолетовые дали. Отсюда лесной простор, то взбегающий на округлые угоры, то опускающийся в глубокие пади, похож на море с застывшими волнами. Под Тайшетом эти волны были золотисто-пурпурного цвета, — там преобладала северная березка, еще не уронившая своих листьев. Но чем дальше на север, тем реже береза, меньше золота, больше темной зелени, подернутой серыми плешами. Зелень — это сосна, ель, пихта, изредка кедрач. Серые плеши — лиственница, теряющая на зиму свой убор.

Деревья в Приангарье достигают колоссальных размеров. Словно готические колонны, тянутся вверх красавицы-сосны, буйно переплетаются ветвями ель и пихта. Современем эти леса на многие десятки лет обеспечат мировой рынок первосортным строительным материалом, а пока это край почти первобытной дикости. Хаотический бурелом делает тайгу недоступной для непривычного человека, и нужна большая сноровка — сноровка таежника-чалдона, — чтобы гоняться за зверем или птицей по этим дебрям.

А зверем и птицей здешняя тайга еще богата, — не нужно даже сходить с дороги, чтобы иметь дичь на ужин. Рябчики и полевики снимаются чуть не из-под ног наших лошадей. Птица выходит на дорогу подбирать упавшие с проезжающих подвод зерна овса. Заслышав характерное фырканье, первым срывается с коробка наш комсомолец Д. Ф. Попель или, попросту, Митя. Он у нас самый рьяный охотник.

Обычно лесная чаща так прячет своих пернатых обитателей, что в ветвях их нескоро разыщешь. Но вот серенький глупыш садится на дерево совсем на виду, — его можно снять, не вставая с повозки. Однако у Мити свой метод охоты. Держа наготове мелкокалиберную винтовочку, он ищет глазами местечко, где бы можно было прилечь, так как предпочитает стрельбу лежа. Ложится на одно место — не видно цели, переходит на другое — неудобно лежать. Наконец пристраивается.

После этого можно было бы ждать выстрела, однако, еще не все приготовления закончены: нужно освободить винтовку от носового платка, которым Митя обвязывает затвор, чтобы не потерять диоптр[6], затем вынуть из ствола тряпку, предохраняющую его от сырости. Только тогда ствол винтовки направляется в сторону рябчика.

Кругом — ни звука. Лошади, довольные неожиданной остановкой, стоят не шевелясь. Госторговец Вологжин, обладающий счастливой способностью засыпать при всяких обстоятельствах и во всяком положении, уже клюет носом, а Митя все еще целится. Может быть, потому, что дичь здесь не пуганая, а может быть, просто приготовления охотника заинтересовали рябчика, но он также терпеливо дожидается выстрела. Наконец раздается треск, похожий на треск сломанного сучка, — это выстрел Митиной винтовки. Рябчик с любопытством вытягивает шею, стараясь рассмотреть, что происходит внизу, а охотник ждет, когда дичь упадет с дерева. Убедившись, однако, что рябчик не намерен этого делать, Митя вкладывает в ствол новый патрон.

Так повторяется до трех раз, а птица все еще не падает. Митя поднимается с земли и говорит:

— Очевидно, мушка сдвинулась. Надо пристрелять…

Вы думаете, что, говоря о пристрелке, Митя имеет в виду сделать ее потом, на остановке? — Ничуть не бывало! Несмотря на наши протесты, он приступает к ней немедленно. Ведь рябчик еще продолжает сидеть, и для него, Мити, было бы позором не свалить его в конце концов с дерева. В ближайшую колоду летит несколько пуль, и Митя идет смотреть пробоины.

— Так и есть, надо целиться чуть вправо, — торжествующе объявляет он.

Возвращается на прежнее место и снова наводит винтовку на рябчика. Но тот, вероятно, уже удовлетворил свое любопытство, ждать повторения кажется ему скучным: показав охотнику хвост, он снимается с дерева и благополучно улетает…

Такой способ охоты, может быть, и хорош, но он отнимает слишком много времени. Мы категорически заявляем молодому охотнику, что он может стрелять в пути по рябчикам не больше одного раза и, разумеется, без пристрелки. Ее он может с полным успехом делать на остановках. Мы и без того двигаемся черепашьим шагом.

К бесконечным тянугосам присоединился «колодник», в борьбе с которым проходят часы. Через каждую сотню шагов приходится вылезать из коробков, чтобы перетащить повозки через огромные стволы поваленных бурями деревьев. Объехать их нельзя — по сторонам тайга стоит непролазной чащой. Однако самое худшее, с чем нам приходится иметь дело, — это переправы через мосты.