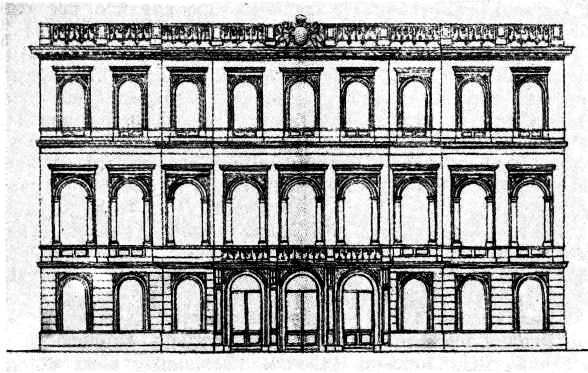

Набережная Невы от Сенатской площади (ныне площадь Декабристов) до Ново-Адмиралтейского канала была застроена еще в первые десятилетия существования Петербурга. К середине XIX века здесь сосредоточились в основном особняки знати. Среди обращенных к Неве классицистических фасадов появилось несколько новых зданий, перестроенных в соответствии с потребностями и вкусами того времени. Особенно выделяется своими размерами и нарядной отделкой «в стиле ренессанс» особняк богатейшего коммерсанта барона А. Л. Штиглица, построенный архитектором А. И. Кракау в 1859–1862 годах (современный адрес — набережная Красного Флота, 66–68).

С прокладкой Конногвардейского бульвара началась интенсивная застройка кварталов между бульваром и Галерной улицей (ныне Красная улица). Здесь разместились и особняки (например, особняк князя М. В. Кочубея, построенный в 1850-х годах архитектором Г. А. Боссе, — см. с. 227–230), и доходные дома с «барскими» квартирами в лицевых флигелях. Нарядным необарочным фасадом выделился дом № 17, построенный архитектором Р. И. Кузьминым в конце 1850-начале 1860-х годов[273].

Застройка кварталов между Дворцовой набережной и Миллионной улицей в середине прошлого столетия, как и в предыдущие десятилетия, в полной мере отвечала названиям улиц. И все же процесс вытеснения особняков доходными домами начался и здесь. В лицевых корпусах таких домов располагались шикарные «барские» квартиры, во внутренних флигелях — более скромные квартирки для «средних классов». Типичнейшим образцом может служить рассмотренный выше (см. с. 270–272) доходный дом Жеребцовой: его северный фасад, выходящий на Дворцовую набережную, кажется настоящим дворцом елизаветинской эпохи.

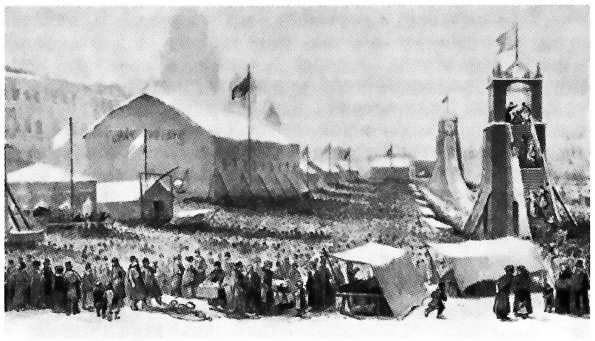

Адмиралтейская верфь была закрыта в 1840-х годах, но застроили ее территорию со стороны Невы многоэтажными домами позднее — в 1880-1890-х годах. В 1870-х годах около Адмиралтейства был разбит Александровский сад; до этого здесь существовала Адмиралтейская площадь, на которой на масленицу и на Пасху устраивались балаганы и карусели. По словам современников, все это имело «чрезвычайно оживленный и оригинальный вид».

Марсово поле в XIX веке представляло собой обширный незамещенный плац, служивший для воинских парадов и учений, хотя по старой традиции петербуржцы нередко называли его Царицыным лугом. С конца 50-х годов на Марсовом поле по распоряжению правительства стали устраивать в последних числах августа однодневные гулянья, приуроченные к дням коронации и тезоименитства Александра II.

Позднее, начиная с 1873 года, народные масленичные и пасхальные гулянья переместились с Адмиралтейской площади на Марсово поле, где они проводились вплоть до конца XIX века[274].

Роль своеобразных легких, вентилирующих центр города, играли огромные императорские сады — Таврический, Летний, Михайловский. Впрочем, последний стал доступен для жителей города лишь с конца XIX века, а вход в Летний сад был разрешен только «приличной» публике.

Районом аристократической застройки оставались и северные кварталы Литейной части, примыкающие к набережной Невы и к улицам, протянувшимся от Фонтанки и Литейного проспекта на восток — к Таврическому саду. Особенно фешенебельными считались набережная Невы (тогда ее участок к востоку от Фонтанки назывался Французской набережной), улицы Сергиевская (ныне улица Чайковского) и Фурштатская (ныне улица Петра Лаврова).

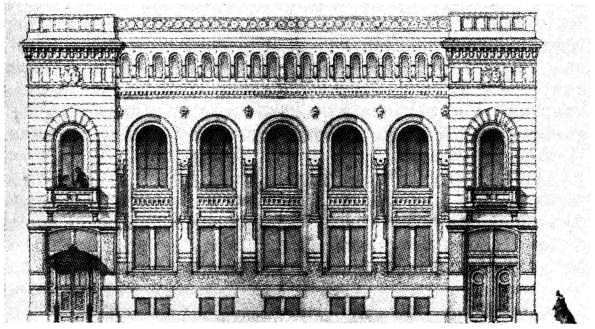

Среди произведений архитектуры середины XIX века, сохранившихся в северных кварталах Литейной части, следует отметить несколько особняков с неоренессансными и необарочными фасадами, возведенных архитекторами Г. А. Боссе (современные адреса: набережная Кутузова, 10, улица Чайковского, 7, 10 и 30), Р. Р. Генрихсеном (дом № 24/1 на углу набережной Кутузова и улицы Фурманова), Э. Я. Шмидтом (улица Фурманова, 3) (см. с. 232) Архитектор И. А. Монигетти построил в 1857 году особняк графа П. С. Строганова на углу улиц Сергиевской и Моховой, 11/2 (в конце XIX века он был надстроен двумя этажами и переделан в доходный дом). Нередко особняки образовывали своеобразные микроансамбли: например, у начала Гагаринской улицы, у перекрестка Моховой и Сергиевской улиц.

В эти годы стало все более отчетливо ощущаться стремление «выделиться» фасадом своего дома среди окружающей застройки, придать ему подчеркнуто необычный облик. Так поступил, в частности, архитектор Д. Б. Гейденрейх, проектируя в 1860 году свой особняк на Сергиевской улице[275] (современный адрес — улица Чайковского, 32). Впервые в практике петербургской архитектуры фасад этого дома был скомпонован с использованием мотивов двух стилей — ренессанса и романского стиля. Так стал зарождаться новый прием, который позднее, в последних десятилетиях XIX века, получил широкое распространение и во многом определил стилевые особенности поздней эклектики[276].

Рядом с особняками в северных кварталах Литейной части во второй трети XIX века стали расти многоэтажные доходные дома. Статистический справочник 1836 года отмечал, что «сия часть города сделалась преимущественным поприщем частных спекуляций: ни в какой части города не строят столь много». Действительно, если в 1833 году в Литейной части было 598 каменных и 264 деревянных дома, то через тридцать лет их было соответственно 1388 и 568.

Некоторые улицы в Литейной части к началу второй половины XIX века приобрели довольно целостный архитектурный облик, хотя были застроены зданиями разного типа — и особняками, и доходными домами. Определенным единством застройки отличалась, в частности, Моховая улица. В середине XIX века на этой улице снимали квартиры многие писатели, композиторы, музыканты, художники, в том числе А. С. Даргомыжский, М. И. Глинка, И. А. Гончаров, В. П. Стасов и другие[277].

Однако в других местах застройка Литейной части в середине XIX века была довольно хаотичной, что наглядно запечатлел в своих акварелях художник Ф. Ф. Баганц. Небольшие деревянные особнячки в один-два этажа нередко соседствовали с кирпичными особняками более состоятельных владельцев и с трех-, четырех-, а то и пятиэтажными доходными домами, количество которых все время увеличивалось.

Процесс вытеснения особняков доходными домами очень интенсивно шел в тех кварталах, которые располагались между Адмиралтейской площадью и Мойкой. Но поскольку они еще во второй половине XVIII века сложились как район аристократической застройки, то появившиеся здесь в середине XIX века доходные дома своими фасадами нередко имитировали особняки вельмож. Стремление к особой респектабельности стимулировало частое обращение к необарокко в отделке фасадов и доходных домов, и особняков, перестраивавшихся в соответствии с новыми вкусами — «для шику, для характеристики». В предыдущих главах назван ряд примеров: особняк Митусова (с. 221), доходные дома Жеребцовой (с. 270–272) и мебельщика К. А. Тура (с. 276–277). Еще один типичный образец — дом штабс-капитана А. П. Козлова, построенный архитектором Н. П. Гребенкой в 1866–1867 годах: его фасады, декорированные обильной лепниной, выходят на улицу Герцена (дом № 56), Почтамтский переулок и набережную Мойки.

273

Мазиров Л. Е. Современная архитектура в России. Дрезден, 1895, табл. 9, 10, 17.

274

В 1872 году в балаганах у Адмиралтейства произошел большой пожар. Опасаясь повторения подобных случаев в непосредственной близости от Адмиралтейства и царской резиденции — Зимнего дворца, городские власти распорядились перенести гулянье на Марсово поле. Оно было просторнее, здесь можно было установить больше балаганов и сделать их более вместительными. С 1873 года и вплоть до конца XIX века Марсово поле стало постоянным местом массовых гуляний во время масленицы и Пасхи.

275

ЦГИАЛ, ф. 513, оп. 102, д. 4419, л. 21–29.

276

См.: Пунин А. Л. Архитектурные памятники Петербурга…, с. 234–248.

277

Исаченко В. Моховая улица. — Диалог, 1989; № 28, с. 27–30; № 29, с. 29–32.