— Будем купаться? — спросила она.

— Почему бы и нет?

— Вода не холодна?

— Так лето же.

— Речка лесная, ключей много.

Я попробовал, разувшись и пробредя у бережка.

— Свежа, но хороша.

И зашел еще немного дальше, обмыл руки и плеснул на шею, обожженную солнцем. А когда обернулся, то так и застыл в смятении: она уже разделась, сбросила с себя все, кроме бюстгальтера, да и тот в ту же секунду полетел в траву, и стала лицом ко мне, белея улыбкой. Один мой приятель говорил, что совершенную фигуру женщины следует рассматривать, как произведение искусства; почему мы благоговейно созерцаем мраморную Венеру и не можем с тем же эстетическим чувством смотреть на живую красоту, розовую и теплую, с токами солнца в крови? Не знаю. Может, кому это и удавалось, но мне было не до искусства: я никогда в жизни при полном свете дня не видел обнаженной девушки, да еще такой красивой, и в растерянности уронил, как говорят, глаза в воду. А она, чувствуя, что я как бы деревенею и деревенею, позвала:

— Ну, что же ты? Иди, загорать будем.

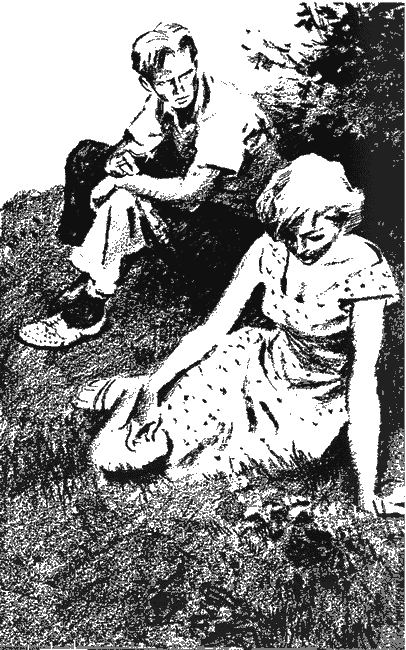

Так и провели мы остаток дня тут, у булькающей по кустам и шелестящей по песку речонки, в окружении глухомани, — если нас кто и видал, так только белки да птицы, — провели, ничего в наших отношениях не уясняя, потому что при первой же моей попытке заговорить на эту тему она закрыла мне рот ладонью, пахнущей цветами и хвоей: «Молчи!» И только уже перед самым вечером, когда, усталые, присели мы отдохнуть недалеко от перевоза, она опустила — в первый раз опустила — голову, сказала тихо:

— Видишь, погнался за красивой девушкой, а нашел женщину.

— Но я...

— Не перебивай... Сейчас ты мне будешь прощать все — разве я не понимаю? Но для таких, как ты, людей все это не так просто: в твоей голове уже сидит тень третьего, вставшего между тобой и мной. И ты ее не выгонишь — не помогут тебе ни крест, ни марксизм... Да и не в том дело! Как сказала бы моя мать, мы с тобой в разные церкви на молитву ходим. Вот были мы с тобой в лесу, и мне казалось, что ничего прекраснее на свете нет, а теперь я опять вижу скуку и скуку. Скучное село, скучный луг, обыкновенный лес — много деревьев в одном месте... Так это еще летом, а зима придет? Вой, свист, снега и снега. Мысли, и то мерзнут. И ты своей специальностью приговорил себя к этому навсегда. А я не могу, не хочу!..

На секунду она остановилась, словно задохнулась, и вдруг ткнулась лицом в траву, заплакала. Я растерялся, не зная, что делать — я вообще никак не мог приспособиться к переходам ее настроений, — но она уже снова села, не вытирая мокрых щек, продолжала:

— Не верь мне, я говорю не то, что думаю... Я ведь выросла здесь, мне даже иногда кажется, что и речка эта не сама по себе течет, а течет она во мне, в сердце моем, что и леса там зеленеют и шумят, а умру я — и не будет ничего этого. Но так бывает временами, и в последний год все реже, потому что меня накрыла с головой другая волна. Как бы тебе объяснить? Еще когда училась я в школе, то во время каникул наезжала к тете в Москву. Тетка — чистюля и дура, дальше порога и базара не видит ничего, а дочка у нее, лет на пять постарше меня, современная, боевая. Познакомилась я через нее с некоторыми молодыми ребятами — смелые, рассуждают интересно, дерзко, какие стихи читают! Особенно интересен был один, с бакенбардами под Пушкина. «Мальчики, — говорил он, стоя с рюмкой в руке, — мальчики и девочки, можете ли вы своими глазами смотреть на жизнь, или, словно у котят, они еще не открылись у вас? Если открылись, глядите: наши предки скучны, у них планы, задания, служба, собрания. Так работали волы на крупорушке — круг, еще круг, пока из шкуры не сплетут нового кнута для нового вола. Мы не хотим быть волами, мы рвем постромки косности и ходим сами по себе — без указок сверху или сбоку. Выпьем за смелую мысль и новое искусство, которое калечит революцию от интеллектуального малокровия!..» Ну, не скажу, что я все понимала, провинциалка же, да и говорилось в таком тоне, что хочешь — всерьез принимай, хочешь — в шутку, но после этого все тут у нас стало для меня в серый цвет выцвечиваться. Главное же — все признавали мою внешность артистической и советовали идти на сцену или в кино. И я поверила в себя! Но поступить мне удалось только в наш педагогический институт — а это же рядом с домом почти, — и тут я поняла, что такая дорога не для меня. Топтаться всю жизнь у парты, вытирать носы?..

И снова замолчала она, посмотрела на меня — с грустью, мне показалось, посмотрела, с тревогой. Может быть, ждала возражений? Но что я мог сказать? Говорят, на фронте бывает контузия: и жив человек, а внутри все обвалилось, подавлено, ни слова молвить, ни шагу ступить — шатает. Зашаталось все, скомкалось и во мне: как ни молод я был, а все-таки понимал, что все просьбы и уговоры будут бесполезны, бесполезных же вещей я делать не люблю. Не дождавшись моего ответа и, может быть, даже обидевшись, она спросила:

— Ты видел меня в костюме Евы. Ведь я красивая?

- Да.

— Это — главное. Остальное приложится!

— Не знаю.

— Ты сомневаешься в моих силах?

— Я не знаю, как приходят в искусство.

— Напролом! Не оглядываясь ни назад, ни по сторонам. В следующую субботу я уезжаю в Москву, навсегда. Ты не выберешься, чтобы проводить меня? В понедельник вернешься. До этого больше встречаться не будем. Я уже сказала, что ты не из новых, но есть в тебе какая-то сила, которая может мне стать помехой... А теперь пошли...

Обдонский умолк, поскрежетал металлической сеткой кровати, встал, оглядывая на просвет, — а за окном хоть и стояла ночь, но было белесовато от снега, который все крутился, валил и валил, — налил стакан остывшего чаю и выпил залпом. Я тоже повернулся, похлопал, будто оправляя ее, по тощей подушке — дал знать, что не сплю, ожидаю продолжения. Но он словно забыл, о чем шла речь, заворчал на метелицу:

— Кидает и кидает, как дурная.

— Да тебе-то чего?

— И так много снегу.

— Снежна зима — полны закрома.

— Не скажи. Есть годовая норма осадков, зимой снегом выложится — летом дождя не выплачешь.

Потом он лег, полюбопытствовал:

— Конца ждешь?

— Жду.

— Собственно, это уже и было концом всего. В субботу, по уговору, я поехал ее провожать в Москву. И только тут, в поезде, я увидел ее такой, какой она, вероятно, была на самом деле, — дома, должно быть, она сдерживала себя ради матери и брата. У нее словно бы не было ни малейшего чувства стеснительности, естественно украшающей девушку ее возраста, без всякого повода она заговаривала с любым человеком, откровенно кокетничала с пожилым генералом, который столь же откровенно забавлялся этими словопрениями скуки ради. А затем, стоя у открытого окна, стала напевать — сперва тихо, потом громче. И пела не только обычные модные песенки, что выводятся каждым репродуктором и любой сельской гармонью, но и арии из оперетт — видно, разучивала, готовилась. Вокруг нее столпились разновозрастные пассажиры, подбадривали, улыбались, аплодировали. «Компанейская девка, — поделился своими наблюдениями генерал. — Артистка!» Он пригласил ее в купе, предложил коньяку; она выпила, а выпив, стала читать стихи, в которых по правде говоря, я тогда ничего не понял — ни музыкальности, ни смысла. Все будто автор бегал вокруг себя и никак не мог самого себя поймать за хвост... Но это не в счет, я для поэтов не судья, а было мне неприятно и беспокойно. Горько было... Не идет это красивой и умной девушке, удешевляет, обалаганивает как-то, что ли... Но я молчал — сжал зубы, собрал сердце в комок и молчал. Что же еще я мог? А перед вечером, когда мы остались на короткое время вдвоем в купе — дорога приходила к концу, — она взъерошила мне волосы, хлопнула рукой по плечу, с этаким панибратским оттенком, в соответствии со своим вагонным настроением, спросила:

- Ну?