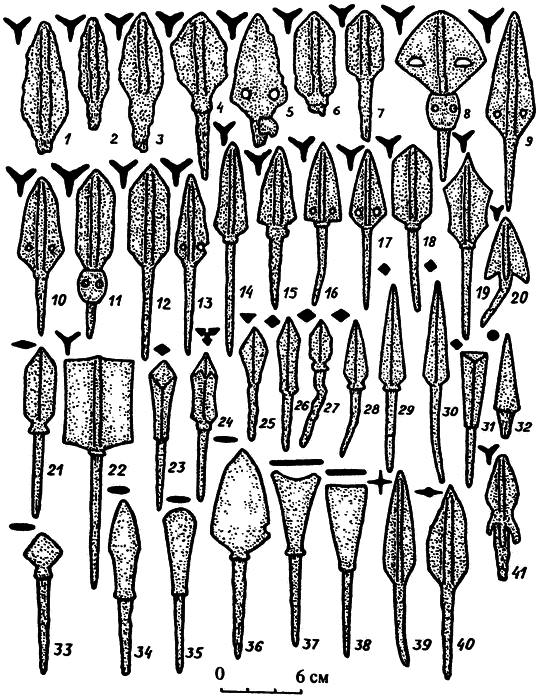

Древнетюркские стрелки поражали врагов стрелами с железными наконечниками. Широко распространенными формами наконечников у древних тюрок были трехлопастные стрелы, вращавшиеся в полете, летевшие точно в цель и поражавшие противника на довольно больших дистанциях. Имелись на вооружении стрелы с асимметрично-ромбическими, удлиненно-ромбическими и удлинено-треугольными наконечниками. Наиболее характерны наконечники с широкими лопастями и вытянуто-пятиугольным или удлиненно-шестиугольным пером. В лопастях стрел имелись округлые отверстия. На древки стрел с крупными наконечниками надевали костяные шарики-свистунки. Помимо трехлопастных стрел для поражения противника, не защищенного металлическим панцирем, были и бронебойные стрелы с трехгранно-трехлопастными, трехгранными, четырехгранными, ромбическими и круглыми наконечниками. Они предназначались для пробивания металлических пластин и рассечения колец панцирей и кольчуг (рис. 13, 1–32){119}. Тюрки использовали плоские, двухлопастные и четырехлопастные стрелы.

Сравнительно небольшое количество бронебойных наконечников в колчанных наборах древних тюрок, вероятно, связано с тем, что в Центральной Азии им противостояли кочевые племена с преимущественно легковооруженными всадниками-лучниками.

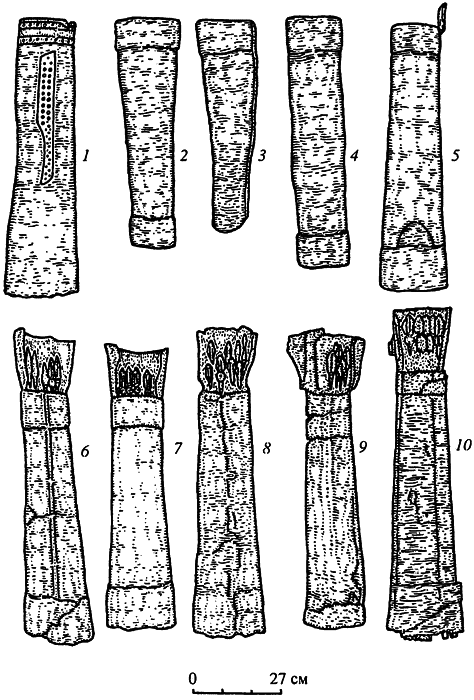

Древнетюркские воины носили луки со снятой тетивой в специальных кожаных чехлах-налучьях, подвешивавшихся к поясу на портупейных ремнях. Стрелы помещали внутрь колчанов с берестяным приемником. Колчаны были двух видов. В закрытых колчанах стрелы помещали наконечниками вниз, оперением вверх. Для того чтобы распознать форму наконечника, на древки стрел наносили краской специальные метки. Закрытые колчаны закрывали крышкой. В открытых колчанах стрелы помещали наконечниками вверх (рис. 14, 15). Берестяные приемники таких колчанов имели расширение книзу. Поверхность приемника украшалась костяными орнаментированными пластинками{120}. Колчаны подвешивались к поясу в наклонном положении с помощью петель портупейных ремней и колчанных крюков.

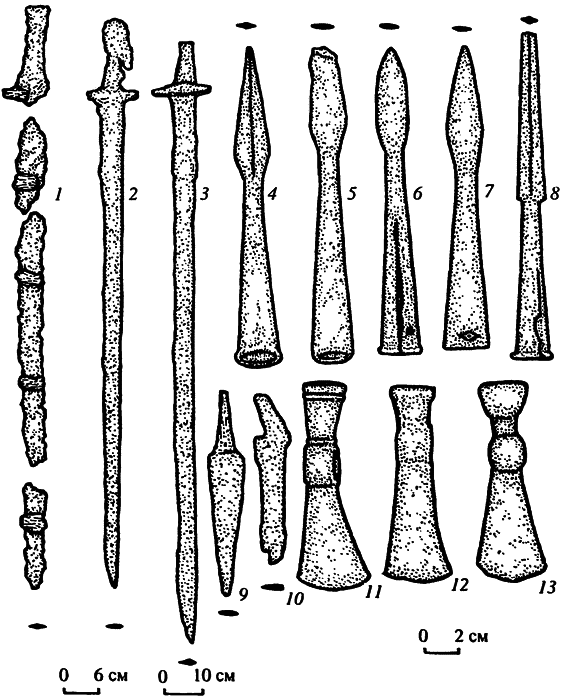

Главным ударным оружием древнетюркских панцирных всадников в ближнем бою являлись копья с ромбическими и линзовидными наконечниками на длинных деревянных древках. На древках копий ниже втулок крепились боевые знамена и бунчуки из конских хвостов. Знамена украшались значками с «золотой волчьей головой»{121}. Такими копьями со знаменами были вооружены воины, входившие в состав тяжеловооруженной конницы и называвшиеся «фули» или «бури» — «волки» (рис. 16, 4–8). Необходимое оружие ближнего боя у древнетюркских воинов — палаши, имевшие длинные, прямые, однолезвийные клинки и прямую рукоять с перекрестьем. Острие клинков палашей обоюдоострое (рис. 15; 16, 2, 3){122}.

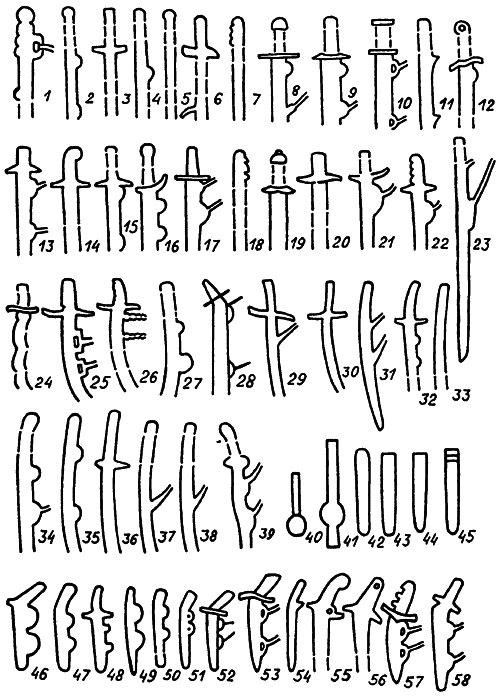

Палаши были дорогим оружием. Поэтому их очень редко клали в могилы умершим воинам. В то же время палаши и сабли с изогнутыми клинками довольно часто изображали подвешенными к поясу воинов на древнетюркских каменных изваяниях (рис. 17, 1–23).{123}

В ближнем и рукопашном бою древнетюркские воины сражались боевыми топорами и булавами. Топоры имели узкое, вытянутое лезвие и высокий расширяющийся кверху обух, которым также можно было наносить удары. Булавы в древнетюркских памятниках не встречались, но их изображали на каменных изваяниях заткнутыми за пояс воинов{124}.

В рукопашном бою воины могли наносить удары кинжалами. Они довольно часто изображены на каменных изваяниях подвешенными спереди к поясу воинов. У древних тюрок имелись разные типы кинжалов: с двулезвийными или однолезвийными клинками, прямые, коленчатые и изогнутые, с перекрестьем и рукоятью (рис. 16, 9,10){125}.

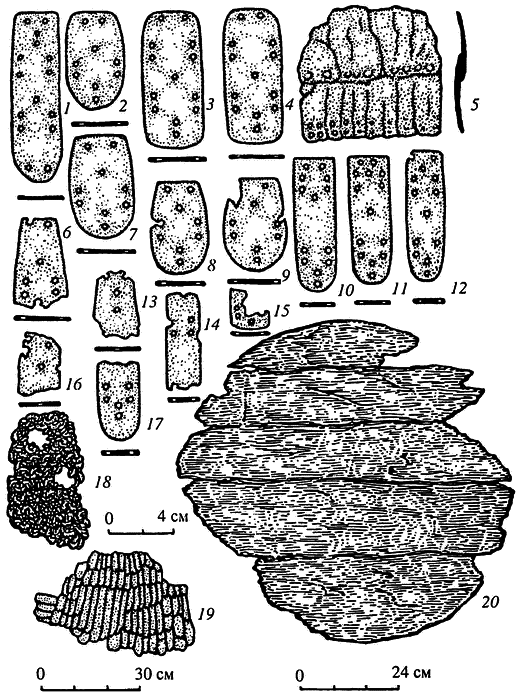

В древнетюркских погребальных и поминальных памятниках найдены детали защитного вооружения: железные пластины от чешуйчатых и ламеллярных панцирей, фрагменты кольчужного покрытия от комбинированных панцирей (рис. 18, 1–7, 19){126}.

Панцири состояли из нагрудников и жилетов с подолом и оплечьями{127}. Комбинированный панцирь состоял из пластин и кольчужного покрытия.

Для защиты головы воины использовали шлемы со сфероконическим куполом из железных пластин, склепанных между собой и соединенных обручем и навершием. Для защиты от ударов применяли и деревянные щиты округлой формы из досок, соединенных поперечными планками (рис. 18, 20).

Боевого коня защищала панцирная попона. Судя по изображениям, она закрывала шею, грудь и круп{128}. Голову коня защищал металлический налобник (см. рис. 4, 7, 2).

В армии Второго Восточного Тюркского каганата выделяется два рода войск — тяжеловооруженная и легкая конница. Вероятно, отряды панцирной кавалерии формировались из воинов — представителей господствующего кочевого этноса, кок-тюрок. Они составляли главную ударную мощь древнетюркского войска и опору каганской власти. В отряды легковооруженной конницы входили воины из многочисленных зависимых телесских племен, силами которых тюрки «геройствовали в пустынях севера»{129}.

Войско Второго Восточного тюркского каганата, как уже было сказано, делилось на два крыла — толисов и тардушей. Капаган-каган выделил помимо западного и восточного крыльев еще и центр, по численности равный обоим крыльям. Во главе его поставили «малого кагана» Бегю, который по чину был выше обоих шадов, возглавлявших толисов и тардушей{130}. В правление Бильге-кагана эта система сохранилась, а пост командующего войсками по праву занял его младший брат, выдающийся полководец Кюль-тегин.