Данные из штурманской рубки получал лейтенант на TDC. Показатели сравнивались и получались усредненные данные, необходимые для управления торпедной стрельбой. Торпедный автомат стрельбы при помощи стрелки на экране, показывающей угол упреждения при торпедной атаке, обеспечивал схематичную диаграмму относительного положения «преследователя» и «цели».

Световой сигнал готовности предупреждал, когда будет достигнут оптимальный момент пуска торпед. В идеальном случае торпеды должны были выстреливаться в борт цели с расстояния от 920 до 1850 метров. Здесь же, на торпедном автомате стрельбы, рассчитывался угол установки гироскопа для управления торпедой. Эти данные передавались в торпедные отсеки, где они движением стрелки отмечались на картушке. А вторая движущаяся стрелка на другой картушке указывала гироскопический угол, который автоматически устанавливался на гироскопе торпеды. Это достигалось при помощи стального стержня, который чем-то напоминал гаечный ключ, проходящий через торпедный аппарат к гнезду с внутренней нарезкой в торпеде. Стержень автоматически отводился при выстреле.

В носовом и кормовом торпедных отсеках у аппаратов на боевых постах находились старшины-торпедисты 2-го класса. Каждый из них контролировал обе стрелки указателя. Если они не совпадали, старшина вручную устанавливал гироскопы торпед в торпедных аппаратах по одному из указателей.

Неудачные торпеды

Торпедный автомат TDC был хорош, но вот американская торпеда Мк-14 с неконтактным взрывателем довольно часто отказывала. В выявлении дефектов в американских торпедах нет ничего невероятного, особенно если учесть сложность техники и ее высокую стоимость. Торпеда Мк-14 стоила свыше 10тыс. долларов, и даже такая богатая организация, как Главное артиллерийское управление ВМС США, не могла себе позволить большого количества испытаний в условиях, приближенных к боевым.

Долгое время Главное артиллерийское управление оставляло многочисленные жалобы подводников без ответа. Скандал назрел после того, как в 1943г. подводная лодка SS-283 «Tinosa» выпустила 10 торпед по стоявшему без хода поврежденному японскому танкеру «Топап Маги III», американские акустики засекли 8 ударов в борт цели, но ни одного взрыва не последовало. Началась эпопея доделок и доработок. Меняли детали, проверяли технологию – все бесполезно.

24 июня 1943 года у командующего Тихоокеанским флотом США адмирала Нимица лопнуло терпение. Он приказал снять с торпед неконтактные взрыватели и заменить их усовершенствованными контактными. Главное артиллерийское управление выразило недоумение по этому поводу, но Нимиц остался непреклонен. Впрочем, с вооружения всех американских подводных лодок неконтактный взрыватель был снят лишь в марте 1944 года, когда попытки довести его потерпели крах.

В конце 1944г. в Перл-Харборе была принята к испытаниям новая американская акустическая торпеда на основе немецкой Т4 Zaunkonig. При испытаниях выяснилось, что торпеда, названная Cutie, содержит массу врожденных дефектов. А главное – она не в состоянии поражать цели, движущиеся быстрее 8,5 узлов. Серия экспериментов убедила военных, что использование Cutie с подводных лодок нецелесообразно. Более успешно ее применяли как авиационную противолодочную торпеду в Атлантике.

Еще одним важным недостатком основных американских торпед Мк-14 (MkXIV) и Мк-18 (MkXVIII) был малый вес боевой части. 500 фунтов (226,8кг) взрывчатки, размещавшейся в торпедах США, были меньше боевых зарядов остальных воюющих стран. Такого количества взрывчатки было мало как с точки зрения нанесения серьезного урона боевым кораблям противника, так и с точки зрения поражения танкеров, ставших основной целью американских субмарин с 1943 г.

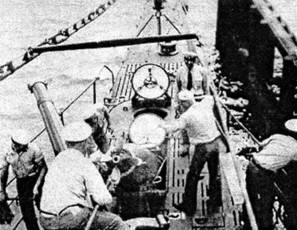

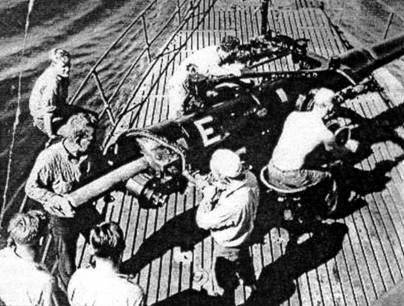

На двух фото (вверху и внизу): процесс погрузки торпед в подводную лодку.

На фото внизу: Моряки на лодке «Spadefish» (на переднем плане) встречают ПЛ «Tinosa», возвращающуюся в Перл-Харбор из очередного похода.

Артиллерия

Артиллерийское вооружение американских подводных лодок в ходе Второй мировой войны претерпело значительные изменения. При этом прослеживаются две основные цели – защита лодки, вынужденной находиться в надводном положении, от самолетов противника и артиллерийское вооружение для атак незащищенных транспортов.

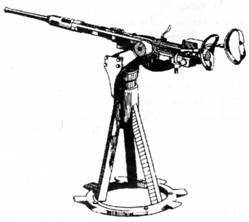

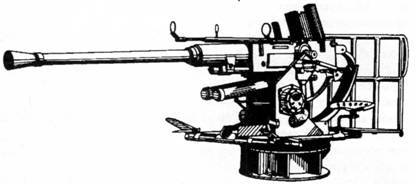

Первую задачу в начале войны предстояло решать с помощью 0,5-дюймового (12,7-мм) пулемета с водяным охлаждением, смонтированном на площадке рубки. Сомневаясь в эффективности подобных систем, подводные лодки стали вооружать 20-мм автоматами Oerlikon и 40-мм Bofors. Огневая мощь безусловно возросла, но надежды отбиться из такой зенитки от нескольких самолетов выглядели слишком оптимистично, хотя авиация в конце войны у японцев была уже не та, что в начале. К 1945 году «в моду» вновь вошли 12,7-мм пулеметы, правда, теперь «сухопутные» – с воздушным охлаждением, убиравшиеся внутрь корпуса при погружении.

Учебные стрельбы из 3" орудия (в боевой обстановке весь расчет орудия одевал каски).

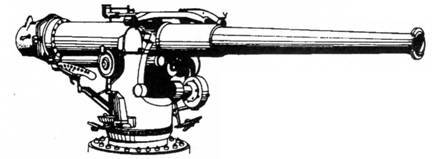

5"/25са1 орудие.

20mm Oerlikon.

4"/50cal орудие.

40mm Bofors.

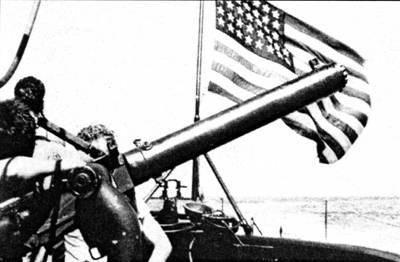

12,7мм пулемет с кожухом водяного охлаждения на ПЛ «Silverside». Фото 1942 года.

12,7мм пулемет воздушного охлаждения. При погружении пулеметы снимались и убирались внутрь лодки.

Артиллерийское вооружение хорошо зарекомендовало себя на немецких подлодках в Первую мировую. Пушки американских субмарин в начале Второй мировой войны имели явно недостаточный калибр – 3 дюйма. При расстреле транспортов лодке приходилось долго находиться на поверхности и тратить много снарядов. Постепенно 3 дюйма сменились на 4, потом на 5.

Лодки «Gato» и «Balao» оканчивали войну, вооруженные 5" орудием в носовой части палубы, 20-мм Oerlikon на балконе, 40-мм Bofors в кормовой части и парой переносных 12,7-мм пулеметов. Хотя вариантов размещения вооружения было несколько…

Мины

Мины, которые можно было ставить из торпедных аппаратов, появились в Германии в 1916 году. Оценив значимость такой идеи еще в 1921 году, флот США начал разработку якорной контактной мины торпедного калибра 21 дюйм. Созданный образец получил наименование Мк-10. Взрыватель – гальваноударный. Мина состояла на вооружении до середины 1950-х годов. Выпускали модели для постановки с воздуха, с торпедных катеров, модель 3 имела магнитный взрыватель и т.д. Основной плюс мины – весьма долгий срок боевой службы, но глубина постановки ограничивалась длиной минрепа.

Несколько позже начата разработка донной неконтактной мины (магнитной) на базе немецкой мины типа S с зарядом 1000 фунтов тринитротолуола. Мина выполнялась в цилиндрическом алюминиевом корпусе и просто выстреливалась из торпедного аппарата. Оружие получило название Мк-12. Удачно сконструированный образец только в 1957 году был признан устаревшим и снят с вооружения. У данной модели самым слабым местом был гарантийный срок жизнедеятельности аккумулятора – 90 дней. Правда, этот срок сильно зависел от местных условий и мог изменяться в сторону увеличения. Известен случай возможного подрыва на мине Мк-12 через 23 месяца после постановки. Хотя, конечно, сравнительно небольшой период работы электрооборудования снижал боевую ценность. Чтобы закончить о лодочных минах, следует отметить, что в 1945 году на вооружение приняли новый образец с приборами срочности и кратности, неконтактным взрывателем и т. д. Вес взрывчатки в мине Мк-17 увеличился до 1375 фунтов (623,7кг), но применить её в боевых условиях не успели.