В начале лета она написала Эрику, что приедет пораньше, чтобы не обмануть правнука, который ждал её перед школой, значит, скоро приедет, справлялась, какая погода, но Эрик не ответил. Он и тогда сказал, что писать не будет, — одно говорить: говорит по-русски ничего себе, а пишет плохо, и второе — ещё дети обидятся, кто такой, у мамы много своих детей. Мать вздохнула — сама писать не любит, глаза плохие, и Эрик остался без её адреса, не взял.

Мильда встретила её шумно, но лицо какое-то было пугливое, и мать, не разобрав всех вещей, вышла из комнаты в кухню, где Мильда стучала кругами конфорки и чайником, и спросила:

— Мильда, а где Эрик?

— Мама! — сказала Мильда и села за стол, подперев тёмную щёку костлявой рукой. — Вы садитесь, мама.

Вслед за Эриком знакомые в посёлке стали называть её мамой. Да и проще было, чем русское имя-отчество: Ксения Андреевна. Мильда наклонилась, обмахнула тряпкой вторую табуретку, пододвинула. Она села.

— Эрик, мама… Эрика уже нет… Эрик, — Мильда махнула рукой за окно, — там…

— Где?

— Там, — повторила она и сказала что-то по-латышски, чего Ксения Андреевна не поняла, но от чего сердце её наполнилось предчувствием горя.

— Где? — ещё раз спросила она.

— Море, — сказала Мильда.

— Эрик?! — спросила мать.

— Он был хороший, — сказала Мильда.

— Как это случилось? — спросила мать.

— Сильный шторм, — сказала Мильда, сжав ладони с переплетёнными пальцами. — Один баркас там, в море… Не вернулся. Ждали день, ночь… Нет.

— И Эрик был там?

— Нет. Ещё день от них не пришло никакого известия. Собрали помощь — тёплую одежду и всякую еду. Кто пойдёт искать? Эрик сказал — я пойду. И ещё два товарища сказали — мы пойдём. Пошли на моторную лодку. Потом у них кончилось горючее… Ну, так… они хотели поставить парус из брезента. Холодно было. Вода замерзала на лодке. Было сользко. Эрик поднял брезент. Ну, так… Был ветер. И он упал. Мильда вздохнула.

— Он ударился головой по лодке и попал в море… За ним ныряли! Не сразу нашли.

— Боже мой!

— Да… Это было большое горе. Вот так, мама. Нет Эрика.

— А те двое? А баркас?

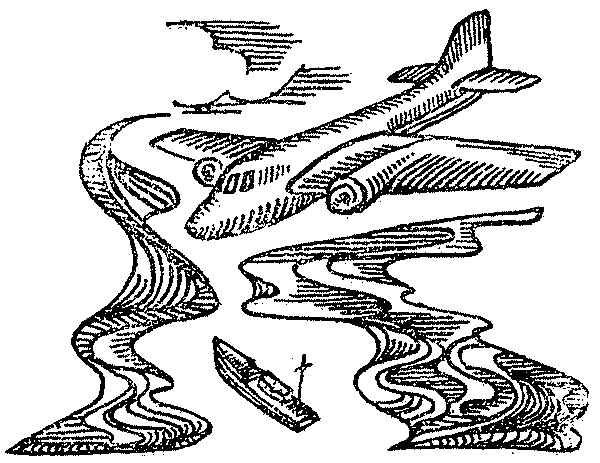

— Им самолёт бросил всё. Они пришли в рижский порт.

— А Эрик?

— Он здесь. Рядом с дедушкой. Его привезли. Он был совсем на себя не похожий, бедняга. Не такой…

Ксения Андреевна легла, ей захотелось плакать в голос, и она уткнулась в подушку в бессильном отчаянии и пугающей тишине. Когда наступит утро, уже никто не крикнет за окном с улыбкой, и затаённой, и открытой:

— Ма-ма!

Кто он был ей? Чужой мальчик. И родной человек.

Наступило утро, и она пошла на кладбище. К могиле деда, накрытой каменной плитой, которую летом обсаживали цветами, её приводил Эрик. И она нашла это место сразу, хотя в глазах расплывалось. Над могилой высился простой тяжёлый крест из тёмного дерева. А рядом вытянулся размокший от недавних дождей земляной холм, и короткий столбик был в головах с тёмной дощечкой, в которую была врезана крохотная фотография под слюдой. Она наклонилась, вытирая глаза: Эрик улыбался ей.

— Эрик, — прошептала она, — Эрик.

На ботинки её налипла грязь, когда она вернулась домой, этот край был всё же дождливый, и песок не спасал, к тому же она шагала, не видя и не выбирая дороги, шла и слушала, как шумит море, шум его был слышен и на кладбище, и по дороге, и у дома Мильды, будто этот шум навсегда поселился в ушах.

Мильда вешала бельё во дворе.

— Мильда, — спросила она, — почему же Эрику не сделали хорошей могилы? Дожди… Мокрая земля…

— Да, — сказала Мильда. — Надо положить гранит кругом, можно поставить каменную… как это называется… обелиску… маленький памятник. Конечно, мама. Но на всё надо деньги.

— А кто это делает?

— У нас есть хорошие мастера.

— Где?

— В Тукумсе.

Мастерскую она нашла легко. Там стучали молотками и скребли резцами по камню седой старик с толстыми усами и двое молодых ребят, совсем подростки. Она поговорила с ними, заказала обелиск, и гранитный бордюр на могилу, и мраморную досочку, чтобы там была фотография под стеклом и надпись: «Дорогой мой Эрик. Всегда ты будешь со мной. Безутешная мама». Она не знала и не спрашивала, сколько с неё возьмут за работу. Сделают, и она уедет, оставив деньги, предназначенные для отдыха. Старик приподнял на лоб очки.

— Мама?

— Мама.

— Он латыш, а ты русская.

— Ну и что? Он меня называл мамой.

Подросток — тот, что был ближе к ней, отряхнул руки от каменной пыли, похлопав ладонями.

— Я его знаю. Мы работали плиту для его деда. У него никого не было.

— Мама должна быть у всех, — сказала она. — Он нашёл себе маму.

Они все заговорили по-латышски, сначала медленно, потом быстро, и говорили долго, пока она не перебила:

— Вы сделайте, а я заплачу.

— Мы приедем через неделю, — пообещал старик. — Есть раньше заказы… Где тебя найти?

Через неделю вышла встречать их, но они не приехали, она ждала ещё три дня, а на четвёртый опять поехала в Тукумс.

— Вот как! — сказал старик. — Ты сама приехала? Да-да… Есть работа раньше… Потом — мрамор. Какой ты хочешь? Белый или розовый? Это не будет дёшево.

— Ничего.

— Завтра! — сказал старик, вздёрнув очки на лоб. — Обязательно будем, мама.

Приехали, не обманули на этот раз. Привезли в двух ящиках гранитные плитки и большой клеёнчатый мешок с гипсовым порошком для обелиска; она их проводила на место, и старик тронул её за плечо:

— Иди… Сделаем, позовём тебя. Иди.

Она ждала их на крыльце, как когда-то ждала Эрика. Зонт лежал рядом, не понадобился. В эту субботу стала меняться погода. Не крапало, и солнце выглядывало ненадолго, и сосны зеленели, не успевая просохнуть до голубизны. Через несколько часов пришёл подросток.

— Ну, мама!

Она поднялась, держась за крыльцо, встала на одну, на другую ногу — ноги слушались всё хуже… Она смотрела, а старик приговаривал:

— Так… Так, как ты просила.

Гранитные плитки лежали прямоугольником вокруг поправленного и срезанного холма, где можно посадить цветы — самое время, лето здесь начинается позже, вместо столбика застывал тёмный ещё обелиск, и в нём белела мраморная плита с такими скупыми датами, с фотографией, обведённой гипсовой рамкой, и словом «мама», которым кончалась надпись.

— Спасибо.

А когда они собрали свои инструменты, и ведро, и опустевший клеёнчатый мешок, и всё другое, уже на выходе с кладбища она спросила:

— Сколько я вам должна?

Старик наклонил голову и медленно покачал ею:

— Ничего. Ты — мама. Мы тоже люди.

— Но ведь вы работали!

— Ну и что? — Он повернул к ней своё лицо с толстыми седыми усами и неожиданно улыбнулся.

— Может, заплатить? — смущённо спросила она.

— Нет, мама.

Последний день, единственный день она провела у моря. Всё казалось, что уж больше не приедет сюда. Теперь думала, что приедет к нему, если хватит сил, если…

Море накатывало на песок волну за волной. Крик чаек иногда врывался в её мысли. Надо бы зажечь свечу на могиле в день поминовения. Свечи стоят копейки. Если оставить Мильде десять рублей, хватит надолго.

Спецрейс

Молодой, длинный, сутулый… В унтах и куртке из светлой синтетики с меховым воротником… Таким я его увидел, когда он хлопнул за собой дверью, выйдя из кабинета какого-то аэродромного начальника. Шлем он держал в руке.

Судя по одежде, он, действительно, собирался лететь, или, точнее, хотел лететь, всё зависело от того, выпустят ли его в небо. Судя по выражению лица, его не выпускали. Я стоял в коридоре, прижавшись, спиной к холодной стене, и ждал.

— Здрасте, — сказал я и оторвался от стены, боясь, что он уйдёт с той же решительностью, с которой только что хлопнул дверью.

Он остановился, повернувшись вполоборота, и начал вглядываться в меня, не узнавая и сердясь из-за этого, брови его сбежались к переносью и опустились на глаза. Шлем в руке превратился в комок.