В 1885 г. Холланд установил на своей субмарине№ 4 пневматическую пушку Залинского. Однако до ее практических испытаний дело не дошло, т. к. лодка потерпела серьезную аварию во время спуска на воду. В 1897 г. Холланд вооружил новой пушкой Залинского свою подводную лодку № 8. Однако из-за слишком короткого ствола, ограниченного размерами лодки, эта пушка имела небольшую дальность стрельбы. После практических стрельб изобретатель в 1899 году демонтировал ее.

В дальнейшем ни Холланд, ни другие конструкторы не устанавливали пушки (аппараты) для стрельбы метательными минами и динамитными снарядами на своих субмаринах. Быстрое совершенствование взрывчатых веществ на основе динамита позволило применять их в обычных артиллерийских снарядах, а также в якорных и самодвижущихся минах (торпедах), поэтому вопрос о пневматической артиллерии, динамитных снарядах, метательных минах и минных пушках отпал сам собой.

Глава 3. Автономные торпеды

Впервые идею самодвижущейся мины (т. е. торпеды) высказал итальянский военный инженер Джованни да Фонтана (Giovanni da Fontana) в начале XV века. Он описал самодвижущийся снаряд обтекаемой формы, круглый в сечении и снабженный плавниками.

Разумеется, его идея была только фантазией, так как отсутствовал двигатель для подобного снаряда. Однако этот пример показывает, что идея самодвижущейся мины «витала в воздухе». Поэтому не удивительно, что периодически предпринимались попытки ее реализации.

Первыми появились самодвижущиеся снаряды с реактивным (ракетным) двигателем.

Ракетное оружие возникло очень давно. Впервые ракеты начали применять на войне китайцы еще в X веке. В XIII–XIV веках пороховые ракеты появились в Индии, затем в арабских странах и, наконец, в XV веке в Европе. В течение нескольких веков они применялись только на суше.

Наконец в начале XIX века английский артиллерист Уильям Конгрев предложил использовать такие ракеты на флоте. Они быстро получили широкое распространение. Достаточно сказать, что при обстреле Копенгагена в 1807 г. британская эскадра выпустила по городу несколько тысяч ракет.

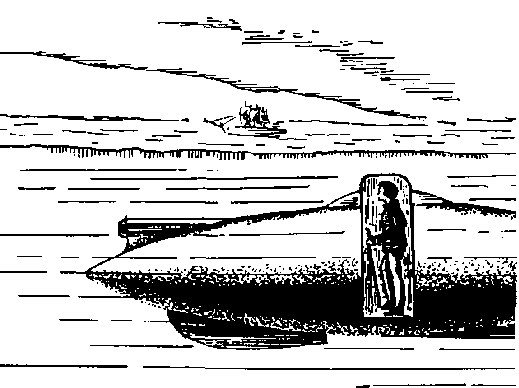

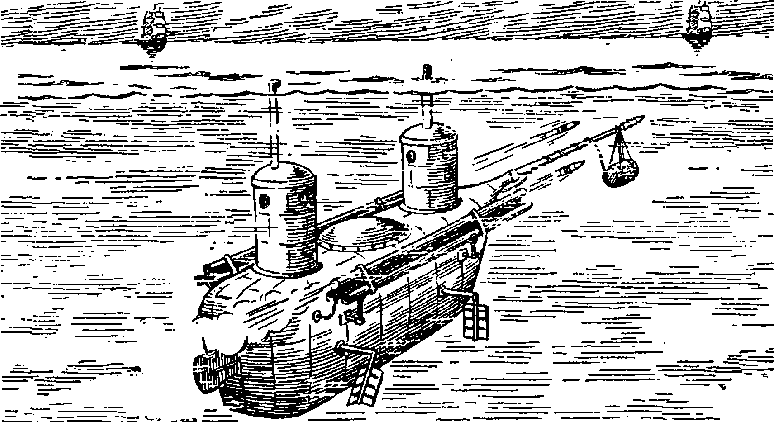

В 1834 г. русский генерал Карл Шильдер предпринял попытку вооружить ракетами Конгрева свою подводную лодку. Помимо прикрепляемой пороховой мины с электрическим воспламенением, она имела 6 направляющих станков для 102-мм ракет, расположенных по три с каждого борта. Воспламенение заряда двигателя осуществлялось импульсом от батареи гальванических элементов.

Ракеты выбивали пробки, герметизирующие пусковые трубы, вылетали из них и при удачном попадании могли вызвать пожар на неприятельском корабле. Принципиально важно то, что пуск ракет мог производиться как с поверхности воды, так и с небольшой глубины (в пределах одного метра).

О том, как происходили испытания этого оружия подводной лодки, свидетельствует донесение от 24 июня (6 июля) 1838 г. «По прибытии Его Высочества (генерал-инспектора инженерных войск — А.Т.) на пароходе к брандвахте северного фарватера, в расстоянии 50 сажень от прикрепленной к плоту на якоре подводной лодки подан был сигнал для начала плавания под водой… По отплытии 50 сажень под водою воспламенены были две ракеты, которые по причине сильного волнения не могли долететь до своей цели и разорвались в волнах не в далеком расстоянии от лодки»…

Конечно, на более серьёзные результаты трудно было рассчитывать. Уровень развития науки и техники того периода не позволял создать по-настоящему грозное оружие.

Реактивные торпеды Торпеда Монжери (1825 г.)

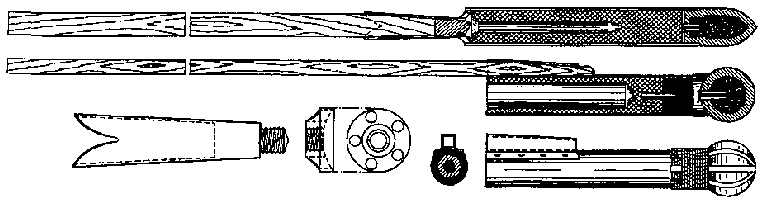

Французский морской офицер Жак Монжери, разработавший проект большого подводного корабля «Невидимый» (L'lnvisible), предложил также первую реактивную торпеду, которую он назвал «рошет» (rochette). Ее описание автор дал в своем труде «Fusees de Guerre», изданном в 1825 г. Данный снаряд внешне походил на широко применявшиеся в то время боевые ракеты Конгрева, но в отличие от них был лишен деревянного хвоста-стабилизатора.

В задней его части имелся поддон с центральным отверстием для выхода горящих пороховых газов, сообщающих снаряду движение вперед. Стабилизатором вместо хвоста служили винтовые нарезки (каналы) на поверхности передней части снаряда, сообщавшие ему вращение вокруг собственной оси при движении в воде. Для увеличения начальной скорости снаряда и воспламенения ракетного состава следовало употреблять вышибной пороховой заряд, прикрепляемый к поддону в специальном картузе.

Для пуска своей «рошеты» Монжери предложил особое тонкостенное орудие, заряжавшееся с казенной части. Оно могло поворачиваться в горизонтальной плоскости и, естественно, не давало отката. Отверстие в борту закрывалось специальным клапаном. Однако проект Монжери реализован не был, испытания «рошеты» не производились.

Торпеда Девеза (1866 г.)

Спустя 40 лет после Монжери другой француз, артиллерист Девез (Deveze) опубликовал в Париже брошюру «Расчет подводного снаряда» (Calcu! d'un projectile sous-marine).

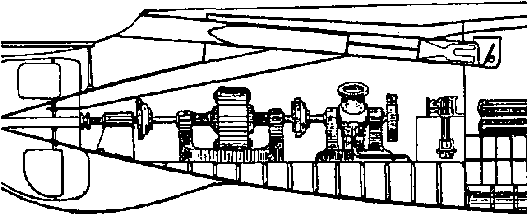

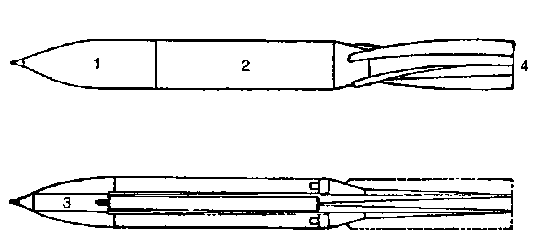

Снаряд Девеза состоял из сигарообразного корпуса (в котором находился взрывной заряд пороха), пороховой ракеты (т. е. двигателя, сообщающего движение снаряду) и хвоста (стабилизирующего движение снаряда). Ракета вставлялась внутрь корпуса снаряда. Сзади ракета имела отверстие с конической выводной трубой (сопло). Для предохранения корпуса снаряда от нагрева при горении ракеты между ними имелась изолирующая оболочка. Передняя часть ракеты сообщалась с зарядной камерой в головной части снаряда для воспламенения взрывного заряда при окончании горения ракеты (если ударный взрыватель почему-либо не сработает). Хвост надевался на заднюю часть снаряда, он имел четыре винтообразных выступа для придания снаряду вращения вокруг его оси.

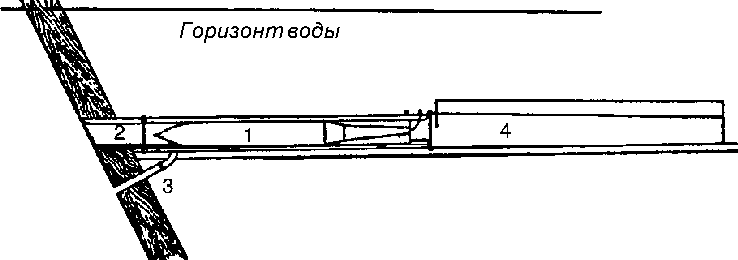

Станок для пуска таких снарядов представлял собой неподвижную трубу, передний конец которой был врезан в подводную часть борта судна. Передний и задний концы трубы закрывали крышки. Внутренняя ее полость через трубку, снабженную краном, сообщалась с забортной водой. Благодаря данному устройству, давление внутри пусковой трубы уравнивалось с забортным, что обеспечивало легкое открывание передней крышки. Сверху трубы находились запальное отверстие для воспламенения ракеты-двигателя, а также трубка для выхода воздуха из пусковой трубы при заполнении ее водой.

Сзади был размещен длинный ящик, открытый сверху, который сообщался с внутренней полостью трубы при открытой задней крышке. Он предназначался для приема воды из пусковой трубы после выстрела, а также для заряжания.

Но испытания ракеты-торпеды Девеза выявили существенные ее недостатки: низкую устойчивость на курсе; недостаточную дальность хода; слабость взрывного заряда. На вооружение эту «подводную ракету» (реактивную торпеду) не приняли.