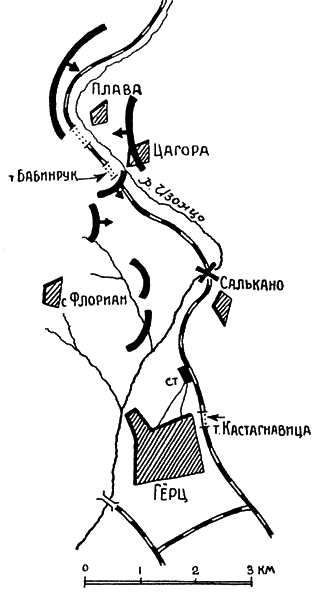

Схема района действий Panzer Zug № 11. Сентябрь 1915 г.

В 1916 году, после обострения обстановки на Востоке, австрийские бронепоезда были переброшены на восточный фронт, где вели бои с русскими и румынскими войсками. При наступлении доблестных румынских войск на Семиградье, которое прикрывали немногочисленные отряды австрийского ландштурма (ополчения), только применение бронепоезда позволило австрийцам отойти без особых потерь. При этом, огнем бронепоезда почти полностью был уничтожен румынский батальон, двигавшийся по шоссе, вдоль железной дороги.

Опыт боевого применения бронепоездов против румын оказался недолгим. Румынская армия была разгромлена и прекратила существование, создав множество проблем союзникам, особенно России.

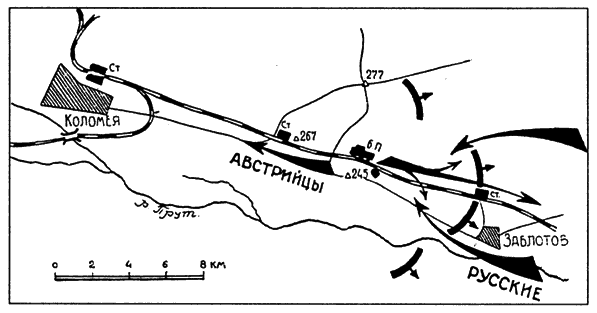

Использование бронепоездов во многом позволило австрийцам спасти свои окруженные войска и остановить русское наступление летом 1916 года в Галиции. В конце июня войска русского Юго — Западного фронта вели наступление на Коломыю. 30–я австрийская пехотная дивизия [45] оказалась в очень тяжелом положении. Два ее батальона из последних сил сражались в окружении.

В этот критический момент в бой вступил австрийский бронепоезд Panzer Zug № II, срочно приданный 30–й дивизии. Открыв с дистанции 300–500 метров огонь из своих двух орудий и шести пулеметов по русским войскам, расположенным вдоль железной дороги, он уничтожил четыре пулемета и около четырехсот солдат и офицеров, воодушевив австрийскую пехоту.

Во второй половине дня команда бронепоезда отбила атаку казаков, в конном строю пытавшихся захватить состав. Австрийским войскам удалось удержать свои позиции, а пехоте вырваться из окружения.

В 1918 году, после поражения болгарской армии, австрийские бронепоезда прикрывали отход своих войск с территории Сербии. Здесь же их застало окончание войны.

Германская армия тоже обзавелась несколькими десятками бронепоездов, хотя немцы отдавали приоритет железнодорожным транспортерам тяжелых орудий, использовавшимся при осаде крепостей и обработке вражеских позиций перед наступлением.

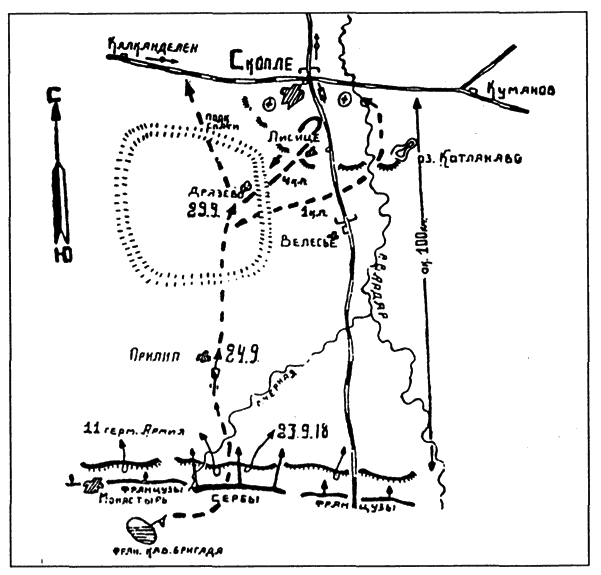

Применялись германские бронепоезда на различных театрах боевых действий. Уже в самом конце войны, 21 сентября 1918 года сербские войска прорвали оборону 11–й [46] германской армии в районе Монастырь. Для развития успеха пехоты в прорыв, в ночь на 22 сентября, была брошена французская кавалерийская бригада, имевшая в своем составе три полка, с целью овладеть городом Скопле. Сломив сопротивление немецких войск, ей удалось выйти в район Прилип.

Стараясь достигнуть максимальной внезапности, командир бригады приказал оставить все бронемашины, артиллерию и обозы в районе Прилип, и налегке продолжить рейд через считавшийся непроходимым горный массив. В районе Скопле наступавшим французам противостояли части пехоты и артиллерии, которых поддерживал бронепоезд Panzer Zug № 6, охранявший участок железной дороги Скопле — Велесье.

Решающее наступление французской кавалерии началось рано утром 29 сентября. Полк спаги довольно быстро достиг железной дороги и отрезал пути отхода немецким войскам из Калканделен на Скопле. Среди немцев началась паника, расчеты двух тяжелых артиллерийских батарей разбежались, бросив орудия.

На других участках наступление разворачивалось не очень удачно для французов. Продвижение 4–го кавалерийского полка было остановлено огнем немецкого бронепоезда, бороться с которым французы не имели возможности, поскольку вся артиллерия осталась в Прилипе. Эта непредвиденная задержка позволила немецким войскам эвакуировать все ценное имущество, а затем, подорвав железнодорожное полотно и сооружения, беспрепятственно отвести бронепоезд на север.

1–й кавалерийский полк лихой атакой в конном строю попытался захватить Скопле, но, понеся большие потери от немецкого огня, вынужден был спешиться и только таким образом смог выйти к железной дороге Скопле — Куманово.

Через несколько часов, общей атакой французских войск, город был взят. Захват Скопле завершил окружение шестидесятитысячной германской армии и заставил ее сдаться в районе южнее Калканделен.

Схема района действий австрийского бронепоезда № 11 на Восточном фронте

Но как отмечали многие военные специалисты, если бы германские войска имели несколько бронепоездов на железнодорожной [47] линии восточнее и западнее Скопле, результат действий французов мог быть совершенно иным. Не имея средств борьбы с ними, они вряд ли сумели бы прорваться к городу, а у немецких войск остался бы шанс избежать окружения.

Когда закончилась первая мировая война, у немцев в строю оставался 31 бронепоезд. По условиям Версальского договора, иметь их Германии было запрещено, поэтому все они были сданы в депо и разоружены. Вновь строить бронепоезда в Германии стали уже после того, как Гитлер в 1935 году отказался соблюдать ограничения, наложенные Версальским договором.

Схема района действий германского бронепоезда. Сентябрь 1918 г.

В армиях других стран, участвовавших в первой мировой войне, бронепоезда не получили широкого распространения. [48] И этому были объективные причины: позиционный характер боевых действий, «кошмар окопной войны» требовали другой тип артиллерийских железнодорожных установок — транспортеров тяжелой и сверхтяжелой артиллерии, которая становилась главным средством прорыва вражеской обороны.

Использование подобных установок, часто имевших бронирование и транспортировавшихся бронированными паровозами, имело много плюсов: можно было быстро и внезапно сосредотачивать огневую мощь в нужном месте, добиваться ее высокой мобильности, избегать сложностей в организации снабжения, сократить численность личного состава, а в случае необходимости уходить из зоны ответного огня противника.

С другой стороны, железнодорожная установка орудий представляла большие неудобства: независимо оттого, ведется ли стрельба на прямом или кривом тупике железнодорожного пути, поле горизонтального обстрела очень ограничено, что сильно сокращает количество целей, по которым орудие может вести огонь с одной, занимаемой им позиции на рельсовом пути.

Увеличение калибра используемых орудий, а, следовательно, и резкое возрастание их массы, усложняли и утяжеляли конструкцию транспортеров. Орудия устанавливались на металлических брусках, положенных по краям железнодорожной платформы, у которой число осей возрастало соответственно с весом всей системы и доходило до восьми для 370–мм пушки и 520–мм гаубицы (двойные тележки по четыре оси каждая).

Позиции батареи подобных орудий выбирались на участке железнодорожного пути, имеющем соответственное направление в сторону неприятеля. Окончательная горизонтальная наводка орудия производилась одним из следующих способов:

1. орудия с откатом по оси стреляли с прямого железнодорожного тупика, причем люлька устанавливалась на небольшом станке с вертикальной осью, дающей ему возможность перемещаться на несколько градусов вправо и влево от своего центрального положения; [49]

2. скользящие орудия стреляли с кривого железнодорожного тупика, существующего или специально построенного, радиус которого колебался в пределах от 80 до 150 метров в зависимости от калибра орудия; орудие перемещалось вдоль кривого тупика, пока не достигалась совершенно точная горизонтальная наводка; тогда колеса тележек платформы тормозились специальными тормозами и подкладыванием под колеса клиньев, трущихся о рельсы; при выстреле колеса скользили по рельсовому пути и таким образом смягчалась отдача.

Наибольшее распространение бронированные железнодорожные транспортеры получили в Германии. При этом германская артиллерия больше шла по пути своего усовершенствования и развития, чем по пути созидания нового. Это объясняется тем, что Германия еще в 1914 году, к началу войны, уже обладала мощной, подвижной и многочисленной тяжелой артиллерией современной конструкции.