Итоги царствования Мурсилиса II стали ответом критикам, которые считали его «ребенком», лишенным качеств своего выдающегося отца. Мурсилис предстает перед нами не только храбрым воином и дальновидным политическим деятелем, но и человеком, наделенным обостренным чувством вины. «Грехи отца», о которых он говорит в «Молитве во время чумы» и которые старался искупить любой ценой, тяжким грузом легли на его плечи; чума продолжала свирепствовать в стране Хатти, унося жизни его подданных, и единственной причиной этого он считал гнев богов. Ощущая свою ответственность, Мурсилис старался поступать в согласии со своей совестью и с тем, что он считал божественной волей. Своему преемнику Муватталлису II (1295–1272 гг. до н. э.) он передал стабильное государство, надежно окруженное зависимыми областями.

Начало правления Муватталлиса II совпало с активизацией военной деятельности Египта при фараонах XIX династии, которые начали восстанавливать систему колониальной администрации в Ханаане и продвинулись в северо-восточном направлении, где их столкновение с хеттами казалось неизбежным. Это действительно произошло при Рамсесе II, когда хеттская и египетская армии встретились у Кадеша ок. 1275 г. до н. э. Известна лишь египетская версия описания сражения при Кадеше, которое представлено как полная победа египетского войска. Однако тот факт, что Муватталлис не только не был вытеснен из Сирии, но дошел до Дамаска, и хетты сохранили свое влияние на всех территориях к юго-востоку от Анатолии, говорит по меньшей мере о равновесии сил или о некотором превосходстве хеттов. Позднее, в 1270 г. до н. э. между двумя странами был заключен мир, и граница хеттского государства установилась по р. Оронт.

Правление последнего великого хеттского царя Хаттусилиса III (1267–1237 гг.) началось с периода относительного мира и процветания. Отношения между хеттами и Египтом стабильно улучшались, возможно, перед лицом растущей ассирийской угрозы, и в 1259 г. до н. э. между Рамсесом II и Хаттусилисом III был заключен «вечный договор». В дальнейшем союз двух стран был подкреплен браком между дочерью Хаттусилиса и фараоном. Среди хеттских клинописных текстов той эпохи — знаменитая «Апология» Хаттусилиса, в которой он оправдывается за захват трона и смещение законного наследника Урхи-Тешуба (сына неглавной жены Муватталлиса II и его собственного племянника), а также многочисленные договоры, корреспонденция и юридические документы.

Выдающейся личностью была жена Хаттусилиса Пудухепа, в прошлом жрица богини Иштар, женщина необычайно сильной воли, которая правила страной наряду с царем, решая различные внутренние и внешние проблемы. Она вела переписку с Египтом (известно 15 писем Рамсеса и членов его семьи, адресованных Пудухепе), с Угаритом и другими соседними царствами. Вместе с Хаттусилисом она принимала участие в возвращении Хаттусе статуса столицы хеттского государства. Источники сохранили крайне положительный образ Пудухепы — царицы, которая практически не использовала огромную власть в своих личных целях и на протяжении долгих лет преданно поддерживала все начинания своего супруга. Брак Хаттусилиса и Пудухепы принадлежит к одним из самых длительных и удачных царственных союзов в истории древнего мира.

Географические и климатические факторы определили особенности сельскохозяйственного производства в Центральной Анатолии, которое было основой существования хеттского общества. Горный рельеф внутренних областей Малой Азии, маловодные реки, континентальный климат с холодными и снежными зимами и жарким летом, степные просторы, с одной стороны, не позволяли широко использовать ирригационные системы, с другой — служили хорошей базой для выращивания злаков, развития садоводства, виноградарства, скотоводства и ремесел. Среди последних выделялись гончарное дело и металлургия.

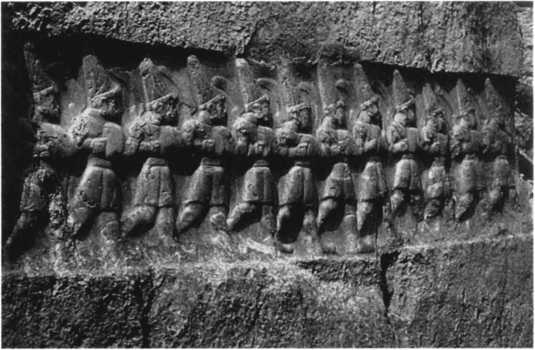

Процессия богов. Рельеф из Язылыкая (Малая Азия)

С древнейших времен добыча и обработка металлов (меди, железа, серебра, золота) играли важную роль в жизни населения Малой Азии, территория которой была богата полезными ископаемыми; особо следует отметить производство и применение железа, которое упоминается как в хозяйственных, так и в ритуальных текстах («небесное железо», т. е. метеоритное, «хорошее железо», «черное железо» и др.). По обработке «хорошего железа» (как полагают, стали) Центральная Анатолия занимала исключительное положение среди других стран Ближнего Востока того времени.

Социальная структура хеттского общества. Из источников и в первую очередь хеттских законов следует, что население страны Хатти состояло из свободных и несвободных людей. Первоначально «свободными» (хетт, arawa-) считались лица, освобожденные от государственных повинностей, т. е. социально свободные, из которых образовались высшие слои общества. С новохеттского времени обозначение «свободный человек» относилось ко всем категориям социально свободных людей, от высших слоев до низших групп. В категорию «несвободных» попадали люди, лишенные социальной свободы, находившиеся в определенной зависимости. Это были как собственно рабы (объекты права, не входившие в гражданскую общину), так и «несвободные», имевшие определенные права (субъекты права, члены общины). Пленные (хетт, appant — «захваченный») служили источниками пополнения обеих групп. В целом труд абсолютно зависимых людей не являлся определяющим в функционировании хеттского общества. Наиболее активно он применялся в периоды успешных завоевательных войн; в мирное же время сельская община приобретала прочное положение, основными производителями материальных благ были социально свободные, хотя и экономически зависимые люди, тогда как рабство носило патриархальный характер, и его роль в экономике страны была невелика.

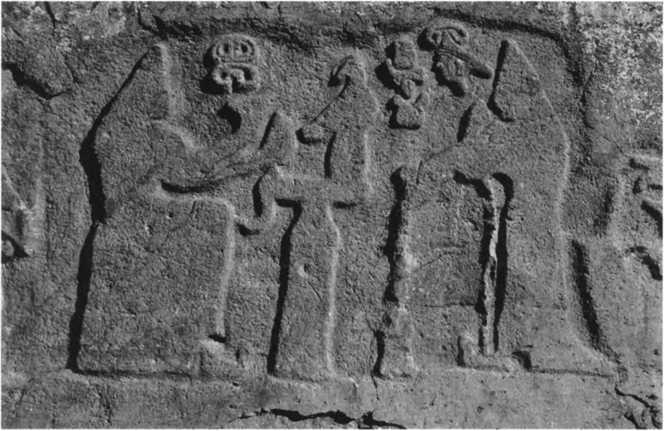

Царь Хаттусилис и его супруга Пудухепа. Рельеф из Фрактина (Малая Азия)

Хеттская религия ко времени Нового царства может быть описана как крайняя форма политеизма (Е. Akurgal). В начале истории в пантеоне хеттов преобладали хаттские боги, но в процессе политической и военной экспансии хеттского мира в его состав включались новые божества (лувийские, хурритские, северносирийские и др.), многие из которых выступали покровителями городов-государств и царств, завоеванных хеттами. Тот факт, что хетты перемещали статуи местных богов в свои храмы, физически подтверждал включение этих богов в пантеон завоевателей. Новым богам оказывалось должное почитание, и от них ожидалось покровительство, при этом они сохраняли свои прежние функции и имена, даже если они совпадали с уже существующими в хеттском пантеоне. Этим объясняется множество богов грозы, солнечных божеств, богинь Иштар (G. Beckman: в текстах богазкейского архива обнаружено около 25 местных разновидностей Иштар), которым поклонялись в хеттском царстве. Поэтому тот факт, что Хатти называлась «страной тысячи богов», едва ли можно считать сильным преувеличением.

Религиозные реформы новохеттского времени способствовали упорядочению пантеона, в частности посредством установления хетто-хурритских соответствий. Так, Великий бог грозы страны Хатти был формально отождествлен с хурритским Тешубом, а богиня солнца города Аринны, главное женское божество у хеттов, была приравнена к хурритской Хепат (исходно северносирийская богиня-мать). Дальнейшие усилия в этом направлении привели к структурированию хеттского пантеона: мужские и женские божества были сгруппированы в kaluti («круги»). Все это вело к усилению политического и культурного единства хеттского государства. В то же время забота о местных культах и их централизованная поддержка вплоть до последних десятилетий существования хеттского царства свидетельствуют о сохранении у хеттов культурной и религиозной толерантности, которая в большей или меньшей степени была всегда им свойственна.