Гулко хлопнула входная дверь. Шаркая валенками, вошел сторож, засветил на столе масляную лампу и стал растапливать большую кафельную печь.

Профессор на секунду оторвался от расчетов… Голова кружилась, от напряжения ломило в висках, как-то особенно остро почувствовалась пустота больших, словно нежилых комнат. Пойти на «семейную» половину? Но и там пусто, жена и дети вот уже которую зиму живут в деревне… Можно пойти в лабораторию, благо это недалеко, всего несколько шагов отделяют его квартиру от рабочих комнат университета, вся жизнь в работе, вот он и поселился тут же, при лаборатории… Да только там сейчас никого уже нет, поздно…

Он чувствовал, что от приподнятого утреннего настроения не осталось и следа. Привычная тоска, щемящая душу жалость к самому себе нахлынули на него, грозя зачеркнуть весь сегодняшний необычный день.

Он резко сдвинул исписанные листы, выхватил кипу чистой бумаги… Он должен, обязательно должен закончить эту таблицу, тогда завтра удастся выехать в Тверь…

Чей-то звучный голос спорил со сторожем…

Кто бы это мог быть? Все думают, что он уже уехал. Это его друг — профессор геологии. Он задержался в аудитории и теперь, проходя мимо, увидел в квартире свет.

— Чем вы заняты?

Профессор попытался объяснить свои затруднения. Тогда-то, видимо, у него и вырвались горькие слова: «В голове все сложилось, а выразить таблицей не могу».

Друг вскоре ушел, а профессор снова взялся за карандаш — простая таблица ему не поможет, столько приходится делать перестановок, надо что-то другое придумать, какую-то подвижную картотеку… И тут он вспомнил про карты, обычные игральные карты. В свои одинокие вечера он так часто раскладывал пасьянс. Как он не догадался сразу? Ведь здесь тоже своего рода пасьянс, только химический… Горизонтальные ряды таблицы, где элементы расположены в зависимости от химических свойств, — это же все равно, что размещение карт по масти. В вертикальных рядах элементы выстроены в зависимости от атомных весов. И это соответствует расположению карт по значению.

Теперь надо было только терпеливо тасовать «карты», пока не сойдется пасьянс.

Профессор разыскал у себя в столе неиспользованные визитные карточки, заполнил их по памяти химическими символами, тут же приписал атомные веса и принялся раскладывать необычную колоду.

К концу дня только семь элементов не имели твердого места в таблице. Но это уже зависело не от него: их надо было дополнительно исследовать, уточнить некоторые свойства, проверить атомные веса. Остальные выстроились в последовательный ряд, где, подчиняясь строгой закономерности, через равные периоды повторялись свойства. В бесконечном многообразии разных веществ с их несхожими «характерами» обнаружилась скрытая раньше естественная закономерность: у каждого химического элемента не случайный набор свойств, они меняются, так сказать, в зависимости от «порядкового номера» элемента в едином строю веществ. А порядковый номер определяется весом атомов, из которых в конечном счете состоят все вещества.

Профессор утомленно прикрыл глаза. Он понимал, что нашел гораздо больше, чем искал. Частный вопрос, с которого он начал поиски, решился сам собой, когда щелочно-земельные металлы, словно для них было заранее заготовлено место, вписались в таблицу. А вот сама таблица была куда более важным открытием.

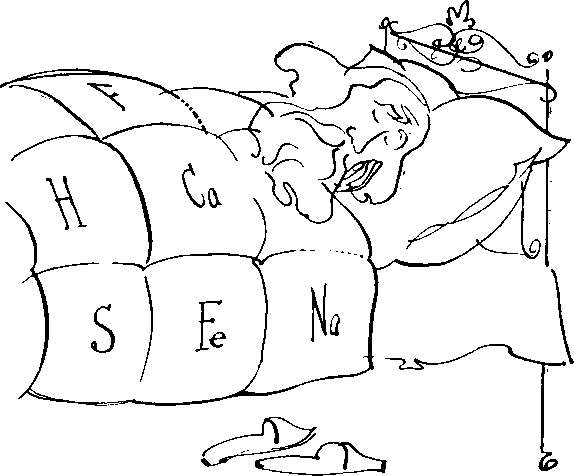

Надо бы переписать ее начисто, да заодно и уточнить кое-что, а то чего доброго он сам запутается в своих черновиках. Но усталость взяла свое. Профессор уснул тут же в кабинете. Да и не мудрено, за один день он проделал такую гигантскую работу! Трудно поверить, что она по силам одному человеку. Ведь чтобы изложить то же самое в виде статьи, ему понадобится потом десять дней.

Сон его был тревожным, в голове теснились цифры, названия элементов, все эти столбцы, колонки. Мозг продолжал работать. Тогда-то, вероятно, он и увидел во сне полностью законченную, иными словами, переписанную набело таблицу со всеми поправками. Он не мог больше спать, сел к столу, и, схватив по своей привычке первый попавшийся листок (это была половинка почтовой бумаги от присланной ему деловой записки, ее тщательно хранят теперь историки), написал окончательный вариант. Как назвать эту таблицу? Классификация… Нет, лучше система… Периодическая система элементов.

Он подписался: «Д. И. Менделеев». И поставил дату 17 февраля 1869 года.

С полотна смотрел мужчина с крупными чертами лица и уверенным, твердым взглядом. И в то же время какая-то неуловимая мягкость в глазах, а может быть, в округлых линиях лица невольно привлекала внимание, заставляла вглядываться. А присмотревшись, вы видели морщинки усталости у глаз вопреки молодцеватой выправке, добродушно открытый взгляд, легкую смешинку, спрятавшуюся где-то в уголках век, — то, что в первый раз скользнуло мимо… Несомненно, тут чувствовалась рука мастера, большого мастера… Настолько большого и, главное, настолько знакомого, что пожилому итальянцу, рассматривавшему картину, стало немного не по себе…

Он вгляделся в узорчатую подпись: Орест Кипренский… Этот новичок из Петербурга? Может ли быть? Он готов поручиться, что портрет принадлежит… Он чуть было не произнес вслух.

Ну хорошо, может, он, президент Неаполитанской академии художеств, перестал что-либо понимать в живописи. Тогда пусть скажут остальные члены жюри. Он так и спросит их: как по-вашему, кто написал этот портрет? И наверняка мнение будет единодушным.

Мнения неожиданно разделились.

— Бесспорно, Рубенс, но где вы взяли этот неизвестный портрет?

— Пожалуй, Ван-Дейк… Ранний…

— А мне думается, Рембрандт. Эта блестящая техника…

Президент Николини был доволен. Он тоже склонялся к Рубенсу. Мог ли он, итальянец, знаток искусства, не узнать этот теплый коричневый тон, это безукоризненное мастерство… Нет, он бы с закрытыми глазами узнал работу своего соотечественника. И зачем понадобилось этому иностранцу выдавать такой шедевр за свое произведение? На что он рассчитывал: что здесь сидят невежды и не заметят подлого обмана? Какая наглость! Вот он вызовет этого самозванца…

…Перед президентом Неаполитанской академии художеств стоял молодой, слишком молодой, и, пожалуй, слишком красивый, и, уж конечно, больше, чем следовало, самоуверенный человек. И он еще смеет улыбаться…

Николини задохнулся от гнева, но, сдержавшись, холодно объяснил господину Кипренскому, что представленная им работа не может быть выставлена в залах академии, так как, по мнению уважаемых членов жюри, принадлежит не ему.

Улыбка медленно сползла с лица юноши.

— Что вы хотите этим сказать?

— Именно то, что сказал: вы представили не свою работу.

Удивление Кипренского сменилось растерянностью. «Что, уважаемый, не ожидали?» — молча злорадствовал Николини. Благородное негодование переполняло его. Он решительно повернулся к молодому художнику: подумать только, тот опять улыбается.

— Вы напрасно смеетесь, господин Кипренский. Дело серьезнее, чем вам кажется… Соблаговолите ответить, как попал к вам портрет нашего прославленного соотечественника?

Вы имеете в виду…

— Да, да, речь идет о Рубенсе или… Ван-Дейке, хотя я стою на первом. Во всяком случае, картина не могла быть написана художником XIX века, об этом свидетельствуют и техника, и цветовое решение, и композиция. Словом, это мнение знатоков живописи, а не каких-нибудь профанов.

— Но это портрет… моего приемного отца. И работа была уже выставлена в Петербурге… Вы можете справиться по каталогу.

Оставив президента переваривать ошеломляющую новость, Кипренский вышел на улицу. Яркая синева неба, густой и в то же время прозрачный воздух, серебряные на солнце фонтаны, пестрая толпа… Он с удовольствием впитывал краски и запахи южного города. Он приехал, чтобы покорить его, как покорил Петербург. Может быть, это слишком громко сказано, хотя, что делать, ему так нравится быть знаменитым… Но даже в самых тщеславных мечтах он не залетал так высоко, как, сам того не желая, поднял его Николини. Рубенс… Часами простаивал Кипренский перед его холстами, пытаясь разгадать, в чем неотразимая сила великого итальянца. Как постичь тайну его мастерства, эту пленительную легкость кисти, которая словно бы и не касалась холста?