Башня стояла посреди комнаты и снова почти что упиралась в потолок. Она была соединена с главной частью модели.

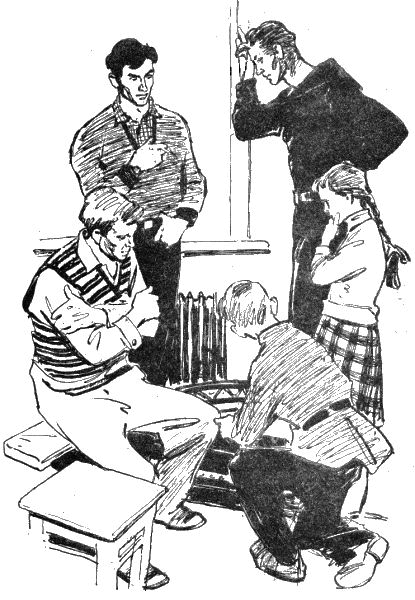

Журавленко, лёжа на полу, смазывал оси низеньких колёс, на которых модель передвигалась.

Он быстро поздоровался и показал на стул, на подоконник, — мол, пожалуйста, садитесь, смотрите, только не мешайте.

Михаил Шевелёв сел на подоконник. Лёва и Маринка стояли рядом. Им не сиделось.

Журавленко закончил смазку, медленно обошёл модель, осмотрел.

— Можно начинать? — спросил Сергей Кудрявцев.

— Погодите. Приготовьте контейнер.

Лёва увидел рядом с собой открытый ящичек. В нём лежали маленькие кирпичи. У ящичка была дверца с рычажком. Лёва догадался, что это и есть контейнер, и отнёс его папе.

Возвращаясь к окну, Лёва заглянул в глазок одной из труб модели, что-то заметил и схватил Маринку за руку:

— Смотри!

Маринка заглянула в глазок и просияла:

— Наши?

— А то не видишь!

— Папа, — зашептала Шевелёву Маринка. — Видишь, внутри сцеп ленные проволокой платформы? Это мы проволоку загибали!

Журавленко тянул от модели к штепселю электрический шнур.

— Можно, — сказал он Сергею Кудрявцеву.

Кудрявцев несколько раз повернул рукоятку — и башня с моделью на глазах начали укорачиваться. Когда стали совсем низенькими, Журавленко сказал:

— Так. Контейнер на место. Включаю.

Кудрявцев поставил контейнер под воротца башни, и Журавленко воткнул вилку в штепсель.

Тотчас послышалось ритмичное пощёлкивание. Спустился крюк, подцепил контейнер, через секунду бросил его пустым на то же место. А с другой стороны модели брызнул на разостланную по полу фанеру раствор, и начали ложиться кирпичи так быстро, что уследить было невозможно.[1]

Кирпичеукладчик со всей моделью двигался по комнате туда и обратно, каждый раз оставляя точно уложенный ряд в два с половиной кирпича толщиной.

Михаил Шевелёв рванулся от окна к кирпичеукладчику.

Стена поднималась всё выше.

Вместе с нею поднимались машина с башней.

И вместе с ними поднимался склонившийся над кирпичеукладчиком Михаил Шевелёв.

Он ревниво и строго следил, как наращивалась стена.

Через несколько минут он так же строго сказал:

— Не верил. Виноват.

Журавленко и не слышал. Он подошёл к поднимавшейся вместе с кирпичеукладчиком кабине и нажал на ней кнопку.

Кирпичеукладчик продолжал двигаться вдоль стены, но перестал укладывать кирпичи. Он делал пропуск.

Журавленко отпускал кнопку — снова ложились кирпичи, нажимал — снова получался пропуск.

И вот уже почти готовы два оконных проема…

Но что такое? Почему Журавленко бледнеет? Почему бросается к штепселю, выдёргивает шнур? Почему кричит:

— Поддержите её!

Потому что остальные смотрят, как строится стена, а он следит за всем, и видит, как начинает сгибаться и вот-вот упадёт, как подкошенная, опора всей машины — башня.

Шевелёв, Кудрявцев и Лёва с Маринкой поддерживают её, как больную, как живую.

А Журавленко отдирает плоскогубцами, отбивает молотком всё, что соединяет башню с головной частью машины. Потом говорит:

— Положите её.

И башню осторожно кладут на пол. Журавленко стоит над ней и смотрит мимо, в окно, сухими, жёсткими, бессонными глазами.

Маринка смотрит на него и почему-то держится за Лёву, и почему-то ей до озноба холодно.

Михаил Шевелёв тихо спрашивает:

— Ошибка в расчёте?

Журавленко, напряжённо думая, так, словно сам в себе ищет что-то злое и страшное, говорит:

— Да…

Потом ещё раз, твёрже и определённее:

— Да…

Сергей Кудрявцев кричит:

— Что ж теперь? Опять работы на годы? Опять всё сначала?

— Не знаю, — отвечает Журавленко. — Может быть, всё сначала.

А лицо у него такое, что Маринка и Лёва не в силах от него оторваться и не в силах на него смотреть.

Глава девятнадцатая. Не пора ли сдаться?

Журавленко лежал на раскладушке. Остальные ушли. А перед уходом разобрали, по совету Шевелёва, недостроенную стену и обтёрли кирпичи, пока не успел засохнуть и скрепить их раствор.

Журавленко лежал на спине, не сняв комбинезона, сцепив под затылком ладони, тихий и бессильный. В его тело словно вползла вдруг вся усталость за все шесть лет, навалилась на сердце, на каждый нерв, на каждый мускул — и поборола.

У него хватало сил только на одно — на то, чтобы над собой издеваться. Он не прощал себе ошибок, не смягчал их, не искал им оправдания. Он называл себя самыми ненавистными ему словами: верхоглядом, тупицей, бездарностью.

Он думал: «Если ты посмел решить, что можешь осуществить свой замысел сам и отдать его людям, если ты согласился потратить на это свои лучшие годы, — да, самые лучшие: от двадцати семи до тридцати трёх лет — так изволь быть достойным своего решения. А ты мазила. Таких выводят из игры».

Если бы в эту минуту сидели рядом с ним его друзья — Илья Роговин и Борис Ковалевский — и адски ругали его, ему было бы легче. Но они уехали, гордясь им, несмотря на прежние споры, и радуясь за него.

Забежав попрощаться, Илья Роговин сказал: «Имей в виду: одна из первых твоих машин должна быть послана в Казахстан. Нам она нужнее, чем в Москве и Ленинграде».

Журавленко вспомнил это и посмотрел на модель. От неё, как руки, тянулись к опоре трубы в глазках. И не к чему было тянуться. Не было больше опоры.

— Не хватит ли? — спросил себя Журавленко. — Не пора ли сдаться?

И это «сдаться» хлестнуло его так, что он вскочил.

Он сказал вслух:

— Вы понимаете, что об этом не может быть речи?

Он поерошил волосы, провёл ладонями по глазам, будто снял какую-то мутную плёнку, и вежливо попросил себя:

— Нельзя ли умнее и спокойнее?

Он достал папку, сел за письменный стол и вдруг, снова ослабев, уронил голову и уткнулся в папку лицом.

Так прошла минута, другая…

В квартире было как-то безжизненно тихо. Слышалось только тиканье будильника у соседа за стеной. Время шло безостановочно, без минуты, без секунды перерыва.

Этот отсчёт времени Журавленко слушал, как укор.

Буквально через силу он заставил себя встать, пойти в ванную и принять душ. Он растёрся полотенцем, докрасна взбудоражив кожу, и надел чистую рубашку.

Вместе с бодростью он почувствовал сильный голод и обрадовался ему, как снова пришедшей, горячей, ощутимой жизни.

Он вскипятил на газовой плите чайник, напился чаю и с таким наслаждением съел чёрствый батон с давно купленным, засохшим сыром, будто это было лучшим кушаньем на свете.

— Теперь ты хоть немного похож на человека, — сказал Журавленко и снова сел за письменный стол.

Он начал проверять расчёт каждого узла, каждой детали своей машины.

Глава двадцатая. О коротком слове — мы

А как повели бы себя мы после такого пуска модели, если бы знали о Журавленко то, что здесь о нём рассказано, — то есть немного больше, чем известно Кудрявцеву, Шевелёву, Маринке и Лёве?

Ведь мы с вами знаем, о чём думал и что делал Журавленко, когда все ушли, а они этого не знают.

От коротенького МЫ — многое зависит. Оно обладает магической силой. Каждый из нас занимает в нём бо́льшее место и имеет бо́льшую силу, чем нам иногда кажется. МЫ — это и сердце каждого из нас, и голова, и каждый твой и мой поступок.

Поэтому очень важно знать, как же повёл бы себя, будучи на месте Лёвы или Маринки, тот, кто эту книгу читает.

Разочаровался бы и не стал больше помогать Журавленко?

Продолжал бы помогать, как прежде?

Или ещё горячее?

Напиши об этом, не откладывая ни на минуту, и отправь письмо по адресу: Ленинград, Дом детской книги. Устроим для этого перерыв.

1

В этой книге описывается модель изобретателя И. Попова.