Поражение царского флота при Цусиме заставило и военно-морские, и общественные круги России признать стратегическое значение Северного морского пути. Ярче всего общественное мнение по этому поводу было выражено словами Дмитрия Ивановича Менделеева.

«Если бы хотя десятая доля того, что потеряли при Цусиме, была затрачена на достижение полюса, эскадра наша, вероятно, прошла бы во Владивосток, минуя и Немецкое (Северное.—Н. З.) море, и Цусиму». Надо отметить, однако, что такое суждение Менделеева было основано на недоучете и социального строя царской России, и тогдашней техники.

В связи с рядом других подобных высказываний в Морском ведомстве был разработан обширный проект исследования Северного морского пути. На берегах и островах Северного Ледовитого океана предполагалось построить шестнадцать гидрометеорологических станций и, кроме того, провести в течение трех лет исследование Северного морского пути тремя отрядами, из двух судов каждый.

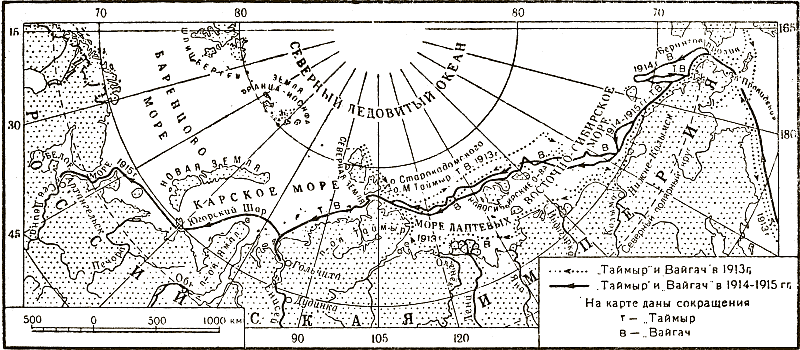

Пути «Таймыра» и «Вайгача» в 1913, 1914–1915 гг.

Однако эта обширная программа в дальнейшем была сильно урезана и для исследования Северного морского пути посланы были только два судна – ледокольные пароходы «Таймыр» и «Вайгач».

Эти суда были построены на Невском судостроительном заводе специально для экспедиции. Водоизмещение их было 1200 т, машины – 1200 сил; при экономическом ходе (8 узлов) они по чистой воде могли пройти, не пополняя запасов топлива, около 12 000 миль. Обводы корпуса были ледокольными – при сжатии льдов суда выжимало кверху. Суда были приспособлены к зимовке в арктических условиях. Для связи друг с другом и с берегом они имели радиостанции с радиусом действия до 150 миль.

Сначала предполагалось начать обследование Северного морского пути с запада, но потом было решено прежде всего изучить морской путь от Берингова пролива к устьям Колымы и Лены, чтобы наладить снабжение этих районов морским путем и одновременно прекратить хищническую меновую торговлю иностранцев с населением Чукотки и Северо-восточной Сибири.

Поэтому базой экспедиции был избран Владивосток, куда пароходы пришли обычным южным путем – через тропики.

Начальником экспедиции был назначен полковник корпуса флотских штурманов Иван Семенович Сергеев, имевший большой опыт в гидрографических работах.

17 августа 1910 г. пароходы вышли из Владивостока, зашли на пути в Петропавловск-Камчатский и затем в бухту Провидения, где пополнили запасы с парохода, специально посланного сюда для этой цели.

За мысом Дежнева суда повернули на запад и уже в 30 милях от Берингова пролива встретили тяжелые льды. Начались снегопады, мешавшие описи. 21 сентября легли на обратный курс и 20 октября вернулись во Владивосток. Результаты работы экспедиции были крайне незначительны, вернее – их не было.

22 июля 1911 г. суда снова вышли в море и опять, как и в 1910 г., в бухте Провидения пополнили запасы угля. 13 августа прошли Берингов пролив и направились вдоль чукотского побережья на северо-запад. От мыса Шелагского «Вайгач» выполнил небольшой океанологический разрез на север. Это была первая работа такого рода в восточном секторе Арктики.

21 августа оба судна сели на неизвестную до того песчаную отмель, но благополучно с нее сошли. 23 августа суда подошли к мысу Медвежьему (у устья Колымы) – конечному пункту работ, намеченных на 1911 год.

На обратном пути около мыса Биллингса суда разделились. «Таймыр» продолжал опись Чукотского берега до мыса Дежнева, а «Вайгач» направился к острову Врангеля. На пути «Вайгач» прошел сквозь сравнительно слабые льды и высадил на остров небольшую партию, поднявшую русский флаг и установившую навигационные знаки. Далее, производя опись с моря, «Вайгач» прошел на север вдоль западного побережья острова Врангеля, обогнул его с севера и, пройдя между островами Врангеля и Геральд, направился к Колючинской губе. Таким образом, остров Врангеля впервые был обойден с севера.

В дальнейшем «Вайгач» прошел, производя океанологические работы, от Колючинской губы к мысу Хоп на американском материке. Отсюда он направился к мысу принца Уэльского и, наконец, к мысу Дежнева, которого достиг 8 сентября. Здесь в это время уже находился «Таймыр».

Во Владивосток суда вернулись 15 сентября 1911 года.

В 1912 г. суда оставили Владивосток 31 мая. Основной их задачей являлось продолжение описи северных берегов Сибири до Лены. Ввиду раннего для плавания в Северном Ледовитом океане времени «Таймыр» занялся сначала описью некоторых участков побережья Камчатки, а «Вайгач» с той же целью был послан к Командорским островам.

2 июля оба судна были в бухте Провидения, в которой, по примеру прошлых лет, пополнили свои запасы. 9 июля суда вошли в Чукотское море и в Восточно-Сибирском море произвели опись всех Медвежьих островов. Острова Крестовский и Четырехстолбовой, названный так Ф. П. Врангелем, уже имели названия. Остальные четыре – Андреева, Пушкарева, Леонтьева и Лысова – были названы в честь первых их исследователей XVIII века.

Морскую опись берега между Колымой и Индигиркой произвести не удалось из-за мелководья. В дальнейшем суда описали острова Большой и Малый Ляховские, Васильевский, Семеновский, Столбовой, Котельный и побережье материка. «Вайгач» пришел в бухту Тикси 11 августа, а «Таймыр» 13 августа. Бухта Тикси в то время была совершенно пустынна – у берега на мели лежало судно экспедиции Толля «Заря».

План 1912 г. экспедиция выполнила. Однако состояние льдов казалось благоприятным, поэтому решили продолжить описные работы на запад.

15 августа суда покинули бухту Тикси и направились к полуострову Таймыр. На следующий день у 75° с. ш. встретили тяжелые льды и 23 августа решили итти во Владивосток. В тумане суда разошлись почти на 100 миль. Сначала ледовая обстановка у «Вайгача», находившегося севернее, казалась более благоприятной (крайняя северная точка «Вайгача» 76°09′ с. ш.), но потом резко ухудшилась. Корабли встретились на 75°05′ с. ш. У устья Лены льдов не было. Корабли обогнули с севера Медвежьи острова, 10 сентября прошли Берингов пролив и 10 октября вернулись во Владивосток.

26 июня 1913 г. суда отправились в новое плавание и 7 июля стали на якорь в бухте Провидения. Отсюда «Таймыр» отвез тяжело заболевшего начальника экспедиции И. С. Сергеева в устье Анадыря, откуда Сергеев на пароходе был доставлен во Владивосток.

Новый начальник экспедиции, старший лейтенант Борис Андреевич Вилькицкий приказал «Вайгачу» описать южный берег острова Врангеля, а затем пройти к Медвежьим островам, к которым должен был подойти и «Таймыр», шедший с промером вдоль побережья Чукотки и заходивший по пути в Чаунскую губу. Однако «Вайгач» из-за тяжелых льдов не смог подойти к острову Врангеля, и корабли встретились у острова Крестовского 3 августа. От острова Крестовского «Вайгач» направился для описи в устье Яны, а оттуда в бухту Нордвик и к острову Преображения. «Таймыр» тем временем намеревался обогнуть с севера Новосибирские острова. На пути он попал на мелководье, с которого едва выбрался. 7 августа был открыт небольшой островок, названный по имени отца начальника экспедиции, известного гидрографа Андрея Ипполитовича Вилькицкого. В дальнейшем «Таймыр» обогнул с севера Новосибирские острова, надеясь увидеть «Землю Санникова», и 10 августа подошел к острову Преображения, у которого уже находился «Вайгач».

На острове Преображения экспедиция нашла большой чугунный четырехконечный крест без всяких надписей и изображений. Возможно, что этот крест надо поставить в связь с находкой в 1940 г. гидрографическим судном «Норд» на северном острове Фаддея и в заливе Симса остатков древней (около 1618 г.) русской экспедиции.

«Вайгач», отойдя от острова Преображения, начал опись глубоко вдающейся в берег бухты Марии Прончищевой, названной так в честь участницы Великой Северной экспедиции.

В этой бухте он сел на мель. Пришлось вызывать на помощь «Таймыр». Описные работы восточного берега полуострова Таймыр давались с трудом. 19 августа увидели мыс Челюскина, но подойти к нему мешали льды. 20 августа сначала «Таймыр», а потом и «Вайгач» подошли к неизвестному острову, названному Малым Таймыром. Продолжая плавание на север, суда увидели много айсбергов, о происхождении которых делались разного рода догадки.