“нефтяными остатками” (мазутом). Этот образчик волюнтаризма особенно замечателен, если вспомнить, что еще в 1891 году главный инженер-механик Николаевского порта М.Д. Абрашкевич (имея в виду предшественник “Ростислава” броненосец “Три Святителя^’) энергично настаивал на решительном и бесповоротном отказе от постоянно протекающих и вызывающих бесконечные нарекания огнетрубных котлов, которые следует заменить доказавшими на крейсере “Минин” свои преимущества водотрубными котлами Бельвиля. Любопытно, что точно так же не были услышаны и доводы Н.Е. Кутейникова, почти в тех же выражениях агитировавшего начальство применить котлы Бельвиля на строившемся крейсере “Рюрик”. Нефтяное отопление на “Ростиславе”, правда, сохранилось.

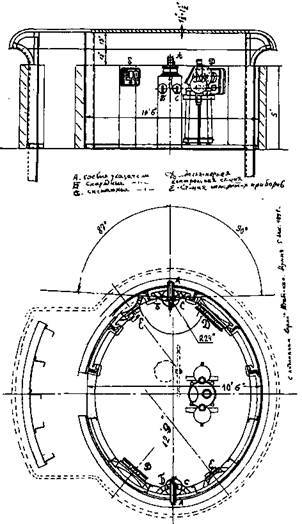

Эскадренный броненосец “Ростислав” (Продольный разрез и план боевой рубки)

Опыт уже повсеместного – с 1880-х годов – применения нефтяных остатков для отопления пароходов волжско-каспийского бассейна и обнадеживающие результаты плаваний первых нефтяных миноносцев Черноморского флота не вызывали сомнений в будущности нового топлива. Весомыми казались и экономические выгоды: Министерство финансов обещало специально для Черноморского флота существенно понизить тарифы на доставку выгодного для казны, почти вдвое более дешевого (чем заграничный каменный уголь) бакинского мазута. Поэтому управляющий Морским министерством еще в марте 1894 года поручил главному командиру Черноморского флота и портов подготовить предложения о постепенном переходе всех его кораблей на отопление “нефтяными остатками”.

Начать решили с “Ростислава’', для которого систему отопления и пульверизации (распыления) нефти в топках разрабатывали в МТК. Этому можно было бы только радоваться, если бы не вторая главная беда тогдашнего отечественного казенного судостроения – глубоко эшелонированная, пронизывающая почти все стороны деятельности централизация, которая по рукам и ногам сковывала строителей на местах, особенно на юге – в Николаеве и Севастополе. О ее фантастическом размахе читатель, возможно, уже знаком по истории постройки крейсеров “Очаков”, “Рюрик” и броненосца “Князь Потемкин Таврический”. Чрезмерная централизация ощутимо задерживала работы и на “Ростиславе”, не раз заставляя строителей терять время в ожидании застрявших где-то решений МТК или запоздало поступивших его указаний о полной переделке уже сделанного.

Хорошо прочувствовавший последствия этой горестной практики главный командир Черноморского флота и портов вице-адмирал Н.В. Копытов в сентябре 1893 года деликатно напоминал о них письмом в МТК и просил переместить проектирование корабля к месту его постройки – в Николаевское адмиралтейство, инженеры которого вполне могут на основе, конечно, “руководящей программы” из Петербурга выполнить эту работу гораздо оперативнее и с меньшими издержками, чем это удается при сложившемся порядке. Но в МТК не захотели выпускать из рук руководящие нити, и все осталось по-прежнему. В соответствии с этим “порядком” вслед за отменой установки на “Ростиславе” котлов Бельвиля и возвращением к огнетрубным котлам (уже это в значительной мере заставило откорректировать заказ стали для корпуса и механизмов) пришлось переделать проектную документацию и по артиллерии.

Принятый после продолжительных опытов на “Рюрике” новый способ хранения и подачи боеприпасов к орудиям по “беседочной системе” оказался более тяжеловесным, и в МТК решили для устранения перегрузки держать в погребах только “нормальный” комплект – три четверти от полной вместимости погребов.

Бесспорно прогрессивным, но в силу своей новизны осложнившим работы новшеством стал переход на “Ростилаве” от прежних – конструктивно простых, но хлопотных (вечные протечки трубопроводов!) в обслуживании гидравлических установок башен – к несравнимо более удобным электрическим. В июне 1894 года выполнение всех заказов для корабля приостановили – в только что открытом в Петербурге опытовом бассейне начали испытывать модель броненосца “Сисой Великий”, обводы которого в своем теоретическом чертеже повторял “Ростислав”.

Заботам Петербурга подлежала даже конструкция (почему-то для каждого корабля создававшаяся индивидуально) закладной доски “Ростислава”. Напомнив, что в Бозе почивший Государь Император Александр III в свое время не одобрил таковую для броненосца “Три Святителя”, управляющий Морским министерством предложил доску для “Ростислава” заказать по образцу изготовленной для более раннего корабля – “Георгия Победоносца” и образец выслать в Петербург.

3. Строительство

Несмотря на все старания вице-адмирала Н.В. Копытова выполнить закладку нового броненосца немедленно по освобождении стапеля после спуска на воду 1 ноября 1893 года “Трех Святителей”, фактически работы начались только 17 января 1894 года. Сталь для корпуса по нарядам строителя корабля старшего помощника судостроителя М.К. Яковлева (с января 1895 года – младший судостроитель Николаевского военного порта) поставлял Брянский металлургический завод, стальные штевни, кронштейны гребных валов и рулевую раму отливал Обуховский завод (он же – поставщик артиллерийского вооружения), главные механизмы, а также вентиляционную и водоотливную системы-по образцу изготовленных для “Сисоя Великого” выполнял Балтийский завод в Петербурге. Он же по поручению МТК разрабатывал систему нефтяного отопления четырех котлов. Для остальных четырех в качестве топлива сохранили уголь.

Новую сталеникелевую броню общим весом 1227 т поставлял завод “Бетлехем айрон компании”, или, как тогда говорили, Южно-Вифлеемский завод в Бетлехеме – Южном Вифлееме (США), по контракту, которым одновременно по какой-то неслыханно низкой цене, вызвавшей чуть ли не расследование конгресса, была заказана броня для броненосцев типа “Полтава” и “Адмирал Ушаков”. Башенные установки для 254-мм орудий изготовлял Обуховский завод, назначивший меньшую цену, чем конкурировавшие с ним Металлический и Путиловский заводы.

Зачисление корабля в списки с присвоением ему названия “Ростислав” состоялось 7 мая 1894 года, церемония официальной закладки (в присутствии главного командира Черноморского флота и портов вице- адмирала Н.В. Копытова) – 6 мая 1895 года, спуск на воду-20 августа следующего года. Стоически преодолевая непрекращавшиеся организационно-технические трудности (из-за малой грузоподъемности единственного в Николаевском адмиралтействе плавучего крана – всего 50 т – возник даже вопрос о переводе корабля для установки машин и котлов в Севастополь), строитель броненосца М.К. Яковлев к весне 1897 года сумел все-таки загрузить на “Ростислав” и собрать механизмы в Николаеве и начал швартовные испытания. С получением из Англии давно ожидавшихся донок Вортингтона – паровых насосов для перекачивания нефти – рабочие Балтийского завода завершили на корабле монтаж системы нефтяного отопления котлов.

25 июня 1897 года на буксире лоцмейстерского судна “Лоцман” эскадренный броненосец “Ростислав” под командованием назначенного 13 января командиром капитана 1 ранга А.М. Спицкого отошел от набережной. На его борту помимо экипажа находились 169 рабочих Николаевского адмиралтейства и 90 мастеровых-балтийцев. Вместе с последними на корабле отправились начальник сборочно-установочных работ завода С.А. Калинин, мастер М.В. Папа-Федоров, инженер В. Я. Долголенко, а также начальник Балтийского завода С.К. Ратник. На Спасском рейде, глубоководной якорной стоянке всех готовящихся к походу в Севастополь вновь построенных кораблей, приняли необходимые грузы. В день ухода, 26 июня, корабль без брони и артиллерии уже имел осадку, равную проектной – 6,71 м.

На севастопольской мерной линии 8 октября 1898 года провели 6-часовые испытания. Средняя скорость в четырех пробегах при проектной осадке составила 15,8 уз. Как отмечалось в одобренном МТК акте приемной комиссии, “пар в котлах, отапливавшихся нефтью, держался замечательно ровно, без колебаний, всегда имеющих место при угольном отоплении, и в пределах, положенных спецификацией”. Исправно действовали и система подачи мазута (использовалось топливо с удельным весом 0,904 г/см³ с предварительным его подогревом), и все 72 “тентелевские” форсунки (по две на топку). Весь комплекс нефтяного отопления, разработанный и изготовленный Балтийским заводом, признали “весьма обдуманным и выполненным весьма тщательно”. Рекомендовалось лишь доработать систему подвода воздуха к форсункам и регулирование его подачи. Отныне броненосец, как и другие нефтяные корабли, подлежал наблюдению специально Для этой цели назначенного “заведующего применением нефтяного отопления на судах флота” контр-адмирала П.А. Безобразова. Вес механизмов согласно тому же приемному акту оказался, как и на “Сисое Великом”, существенно больше спецификационного: 1611,3 т против 1300 т, даже с учетом переделок под нефтяное отопление (1465,5 т). Таким оказался первый итог “титанической борьбы” МТК против перегрузки.