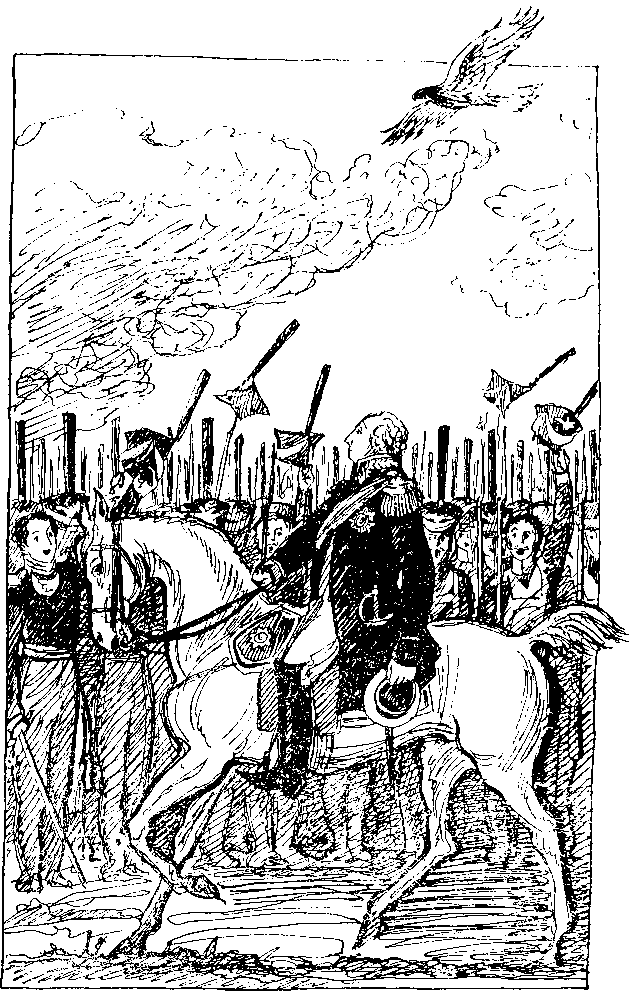

— Это царь пернатых приветствует своих собратьев — таких же орлов, как и он!

— Ура! Ура! Ура! — грянуло в ответ.

Неистовый восторг охватил солдат. И вдруг, прорезая общий шум, прозвенел около Матвея, из его взвода, молодой звенящий голос:

— Ты наш орел!

Кутузов посмотрел в ту сторону, откуда послышался голос, и проговорил с грустной стариковской усмешкой:

— Ну, этому орлу уж больше не летать в поднебесье. Вы — другое дело: крылья у вас молодые!

Это было сказано так просто, с таким искренним чувством, что разом у всех дрогнуло сердце и слезы заблестели на глазах. Матвей широко открытыми глазами смотрел на Кутузова, и грудь его содрогалась от сдерживаемых рыданий.

В ночь на 26 августа поднялся сильный ветер и с воем гудел по бивакам, пригибая деревья и раздувая огни костров. По небу мчались черные тучи, между которыми искрились одинокие звезды.

В неприятельском лагере за Шевардиным было шумно. Сквозь тьму ненастной ночи видны были, если взойти на пригорок, передвигавшиеся огни факелов. По ветру доносились резкие звуки труб и восторженные клики. Это сам Наполеон объезжал позиции. Его разноплеменная армия, завлеченная им в глубь чужой страны, нуждалась в возбуждении, и Наполеон не жалел ни вина, ни громких слов, чтобы поднять ее дух.

Но в русском стане было спокойно. Солдаты молчаливо готовились к завтрашнему решительному бою: точили штыки, чистили ружья. Русские военачальники не имели надобности воспламенять войска красноречием: негодование против врага залившего кровью родную землю, и без того кипело в каждой русской груди.

Матвей с Семеновским полком был в резерве, позади батареи генерала Раевского, выдвинутой тупым углом перед линией русских войск.

Матвей сидел на куче жердей, наваленных у полуразрушенной лесной сторожки, и слушал то, что ему говорил подпоручик князь Сергей Трубецкой — молодой человек с длинным, худым лицом и блестящими черными глазами.

Трубецкой только что вернулся из Москвы, куда был послан командиром корпуса.

— Москва пустеет, — рассказывал он. — Барыни первые поднялись со своими арапками и всей дворней. Вы думаете, оттого, что патриотки? Как бы не так! Боятся, что будут отрезаны от каких-нибудь зарайских своих деревень и лишатся доходов. Да и народ ожесточился: ни слова не позволяет сказать по-французски. А на каком языке прикажете им изъясняться? По-русски они говорят, как парижанки, пробывшие пол года в России…

— А с ополчением как? — спросил Матвей.

Трубецкой только рукой махнул.

— Обещали восемьдесят тысяч поставить, — сказал он, — а собрали всего семь, да и то кое-как: ни оружия, ни одежды, ни снабжения. Много слов, а на деле ничего. Позор для дворянства! Стыжусь, что принадлежу к нему…

Матвей слушал Трубецкого, а вместе с тем поглядывал в сторону солдат своего взвода, собравшихся у костра. Там шла неторопливая беседа.

— Тяжела солдатская служба, — говорил Петр Малафеев, рослый, усатый солдат, — а все лучше барской неволи. Крестьянам худо, а дворовым и того хуже, потому всегда на глазах. Я мальчишкой был взят в дом, в казачки к старому барину. Не пожалуюсь, барин хороший. Грамоте приказал меня выучить, чтобы я, значит, на ночь ему книжку читал. Бывало, заведет глаза, думаешь — заснул, ну и перестанешь. А он как вспорхнется да по щекам: зачем, дескать, замолчал? Известно, барин. Поглотаешь слезы — не дай бог заплакать: барин смерть не любил, когда плачут, а то и еще нахлещет, — ну, и читаешь дальше. И что вы думаете: читаешь, да и обиду забудешь, думаешь про то, что в книжке написано… потому занимательные были книжки: приключения там разные… Мальчишкой был терпел, не обижался. Да и то сказать, сыт, обут, а если и влетит по щекам, так не кажный же день: глядя в какой дух попадешь, в каком, то есть, барин, расположении…

Малафеев поправил палкой костер.

— Подкинь-ка хворосту, Андрюха, — обратился он к соседу. — Выбери где посуше… вон там, под березой.

— Ну нет, Малафеев, — заговорил рябой, широколицый солдат, покачав головой. — Неправильно ты толкуешь. Вам, дворовым, куда лучше — месячину получаете, кормят вас. А вот побыл бы в нашей шкуре, так знал бы, почем фунт лиха. Которые пахотные крестьяне, те как звери живут. На одной барщине истомишься, а вечером на барский двор еще сено вози, бабы и девки грибы да ягоды собирай для барыни. Последнее дерут с крестьянина. Никакого закона на них нет, на господ. Что в голову взбредет, то и творят. Мужик что скотина у них. А тут подумаешь: мальчишку по щекам отхлестал, эка важность!

— Погоди, — сказал Малафеев, — дай доскажу…

Тем временем посланный Малафеевым солдат вернулся с охапкой хвороста и бросил ее в огонь.

— Главное дело, дворовый человек в чувствах своих не волен, — продолжал Малафеев, глядя на разгоравшийся костер. — Хорош ли, плох был старый барин, а помер он. Наследник приехал, женатый. Левашовы прозвище их, в Нижегородской губернии их имение… может, слыхали? Сам-то больше по полям рыскал с собаками, картишками занимался, а то в город к цыганкам ездил. Выпивал тоже сильно. Ну, а хозяйство все жене препоручил. Была она дебелая такая, властная, из купчих. Он ее за богатство-то и взял. Ну, и стала она над нами куражиться: и то не так, и это не так. А я к тому времени подрос, парень уж был. Спервоначалу приглянулся я ей, в лакеи меня произвела — пондравилось, что из себя видный. И была у нее горничная Ариша, немного меня помоложе. Славная такая девушка, ласковая, воды не замутит. И хохотунья была — смеется, словно колокольчик звенит, прямо сердце на нее радуется. Ну, известное дело, слюбились мы с ней. Улягутся господа — мы сейчас за калитку и до утра калякаем. Хорошо нам было с ней… Думают, коли мужик, так и души в нем нет, а, право, вот как вспомянешь Аришу — будто солнышко выглянет или расцветет что на сердце… Да что говорить!..

Малафеев вздохнул и замолчал. Солдаты смотрели на него, и что-то теплое, участливое засветилось в устремленных на него взглядах.

— Что же дальше-то было? — осторожно спросил один молодой солдат.

— А вот что, — сказал Малафеев. — Пошел это я к барыне, в ноги ей поклонился, как полагается, и попросил, чтобы позволила, значит, обжениться. А она — ровно обуял ее бес, раскричалась, ногами затопала: да как ты смеешь, говорит да знаешь ли, что она горничная моя, ее дело, дескать, за барыней ходить, а не с мужниными детьми нянчиться. И стала она той поры мою Аришу тиранить. Застала как-то нас вместе в саду — сошлись мы украдкой, сидели обнявшись на лавочке горем своим делились. Тут злоба ее взяла: зачем, дескать барский приказ нарушили. Ухватила она Аришу за косу — а коса у нее, надо сказать, тяжелая, длинная, до самых пят, — и давай таскать. Не стерпел я, чтобы при моих-то глазах так над Аришей моей измывались. Отстранил этак барыню маленечко — потому вижу, не в себе она, — да и словцо прибавил, сгрубил. «Какая в вас, говорю, совесть есть, ежели вы над душой человеческой так издеваетесь?» Ну, известное дело, выпороли меня батожьем да в солдаты отдали. А Аришку мою отослали из дому свиней пасти. И что ж вы думаете? Как забрили лоб да одели в этот самый мундир, точно крылья у меня выросли. Человек я стал — отечеству все-таки служу, а не бабьим капризам. И если бы только не болело сердце об Арише, как она там мается… — Малафеев нахмурился, сдерживая волнение. — Не мы хозяева своего счастья… — произнес он и добавил с угрозой: — Только вот что: не век им командовать! Погоди, управимся вот с французом, а там и на них, на господ, управа найдется!..

— Про этих Левашовых я слышал, — шепнул Матвей Трубецкому. — Их имение где-то рядом с нижегородским имением тетушки Екатерины Федоровны…

Раздался призыв квартирьера:

— Водку привезли! Кто хочет, ребята, ступай к чарке!

Никто не шелохнулся.

— Спасибо за честь! — послышались голоса. — Не такой завтра день. Не к тому готовимся!..