В Ленск я прибыл вторым спецрейсом Гостомель – Ленск на самолёте Ан-72В № 11–04 и пробыл там около недели. О Ленске в памяти остались следующие моменты.

Глухая тайга. Всего 3–4 км от аэродрома, деревья-кедры высотой двадцать пять-тридцать метров. Четыре дня потребовалось, чтобы прорубить (вернее пропилить) просеку к району происшествия. Прямо по курсу взлёта, под корнями поваленного кедра – берлога медведя.

Между западным торцом ВПП и сопкой довольно глубокая впадина (до 70 метров), где много-много красной ягоды, "морошка" (по-местному), наподобие нашей брусники.

Тёмные-тёмные ночи, которые объясняются наличием радиационного тумана. Он образуется вследствие быстрого охлаждения нижнего слоя воздуха путём теплообмена с земной поверхностью. Дальность видимости у земли уменьшается до нескольких метров (в такую же тёмную ночь взлетел самолёт Ан-74).

Отсутствие информации о рельефе местности – причина катастрофы.

Самолёт Ан-74 № 07–03 находился на базе АНТК на испытаниях и предназначался для испытаний лыжного шасси.

В то время был оформлен план изготовления лыж и выпуска документации по доработкам самолёта. План был утверждён на уровне министерства. Для выполнения этого плана требовалось время. Пользуясь этой паузой, самолёт был перенацелен на коммерческий "рыбный" рейс в Петропавловск-Камчатский. В комплексе намечалось проведение эксплуатационных испытаний (такое практиковалось).

В то время уже был накоплен опыт полётов самолёта с взлётной массой 39 т при полётах в Арктике и в Антарктиде. Юридически эти полёты узаконивались приказом по АНТК с ссылкой на заключение по прочности от РИО-1 и служебной запиской РИО-11 (отделение аэродинамики АНТК). Взлёты с этими массами (в отличие от взлётов с массой до 34,5 т, изложенных в РЛЭ) должны производится с убранными закрылками (из условия обеспечения требуемого нормами градиента набора высоты 2,4 % в случае отказа двигателя на двухмоторном самолёте).

Скорость отрыва самолёта при этом – 290 км/ч. Длина ВПП для выполнения продолженного взлёта – не менее 2500 м, для выполнения прекращенного взлёта – не менее 2700 м. Из-за большой скорости отрыва (скорость 300 км/ч – ограничение по прочности колёс), из-за больших потребных длин ВПП эта методика была откорректирована лётчиками Горбик С. А. (в Арктике) и Лысенко В. Г. (в Антарктиде) за счёт уменьшения уровня безопасности (опять же только в случае отказа двигателя). Взлёт производился в конфигурации закрылков 10/40', внутренние 10", концевые 40°. После отрыва самолёта (Vпр = 220–230 км/ч) и установки крана шасси на уборку на высоте 10 м при достижении скорости 250–260 км/ч на высоте 50 м выполнялась подуборка концевых закрылков до 25°. Затем закрылки убирались до 10°/19° и, с увеличением скорости до V > 320 км/ч до δз = 0. Таким образом, безопасность на взлёте в случае отказа одного двигателя обеспечивается:

– до скорости отрыва – прекращением взлёта в пределах ВПП;

– после уборки закрылков до 0° – продолжением взлёта с нормируемым градиентом 2,4 %.

После отрыва самолёта и до уборки закрылков (полностью), что по времени составляет 20–25 с, градиент набора высоты – не более 0,5 %. Но, учитывая равнинный характер местности за пределами ВПП в условиях Арктики и Антарктиды, это считалось приемлемым.

Эта же методика применялась на материковых аэродромах Европы и Азии с учётом располагаемых длин ВПП и равнинного рельефа окружающей местности.

Итак, проанализируем взлёт.

Экипаж ни в штурманском классе, ни в "Сборнике информаций по аэродромам № 15" по взлёту с курсом 248°, не находит ни впадин, ни возвышенностей. Равнинный аэродром! А если бы экипаж знал о фактическом рельефе аэродрома, то он бы вероятно:

– не полетел бы ночью;

– не выключил бы фары через 5 секунд после отрыва самолёта, а наверняка дополнительно бы выпустил и включил поисковые фары гидролога (которые на этом самолёте проверялись);

– не начиная бы подуборку закрылков на высоте 120 м, зная, что впереди сопка с превышением 119 м над порогом ВПП, а на ней ещё кедры высотой 25–39 м;

– хотя бы раз озвучил в разговоре по СПУ слово "сопка", "препятствие" или что-то подобное;

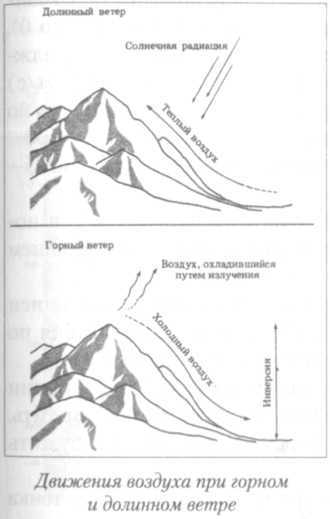

– поинтересовался бы наличием нисходящих местных потоков воздуха (ночью) и восходящих (днём).

Второй лётчик, который управлял самолётом, как по требованиям ИКАО, на барометрической высоте 120 м делает первую подуборку закрылков с 10°/19° до 10°/25°. И в это время замечает большую разницу (40–50 м) в показаниях барометра и радиовысотомера.

— А что у нас с этим самым? — спрашивает он и показывает на радиовысотомер. Экипаж считает, что взлетает с равнинного аэродрома. Бортинженер (я так предполагаю, потому что его рабочее место расположено между левым и правым лётчиком) посмотрел на приборную доску, углядел в радиовысотомере отказ и сказал короткое образное слово "капец”! После чего второй лётчик утвердительно сказал "Ясно!" Далее следует вторая подуборка закрылков с парированием кабрирующего момента отдачей руля высоты на пикирование всего лишь на 2°. И в этот момент, начиная с 29 секунды до 34 секунды барометрическая высота падает с 120 м до 60 м (Vу = -12 м/с) На 30 секунде, как и заложено по конструкции (при снижении с Vу более 1,6 м/с при δз = 0), срабатывает сигнал опасного сближения с землёй ССОС. КВС замечает мгновенно падение показаний барометрической и геометрической высот кричит:

— "Набор\ Набор! Чё мы снижаемся?"

— "Я не знаю "чё", — отвечает бортинженер.

А теперь впору следственной комиссии открыть книгу И. В. Кравченко "Лётчики о метеорологии" на страницах 200–201 и вслух прочитать о горно-долинных ветрах – воздушных течениях, возникающих в результате неравномерного нагревания и охлаждения воздуха, прилегающего непосредственно к склонам гор.

В дневное время воздух вблизи склонов, обращённых к Солнцу, нагревается сильнее, чем воздух, располагающийся на той же высоте, но удалённый от склона. Вследствие этого более тёплый воздух у склона горы поднимается по склону долины вверх. Такой ветер называется долинным. Долинный ветер представляет собой движение воздуха не только вверх по склонам горы, но и от нижнего положения к верхнему положению долины.

Ночью наблюдается обратная картина: воздух, прилегающий непосредственно к склону горы, охлаждается сильнее, чем воздух, находящийся на той же высоте, но удалённый от склона. Поэтому более холодный воздух опускается вдоль склона вниз и, кроме того, стекает от более высокой части долины к более низкой. Так возникает горный ветер. Горные ветры, устремляющиеся в долины, могут усиливаться до 20 м/с.

Такую же природу образования восходящих и нисходящих потоков воздуха имеют местные ветры – бризы, дующие днём с водной поверхности (морей, озёр, рек) на сушу (морской бриз), ночью с суши на водную поверхность (береговой бриз). При этом днём над сушей изобары поднимаются, над водной поверхностью опускаются. Наоборот ночью над сушей опускаются, над водной поверхностью подымаются.

Учитывая то, что пилотирование самолётом осуществляется по барометрической высоте (радиовысотомер используется главным образом только в качестве контрольного прибора) при наличии таких местных ветров "показания барометрического высотомера часто оказываются неверными, и в таких полётах неоднократно отмечались ошибки в определении высоты до 300 м и даже 750 м" (там же, стр. 210).

Аэродром Ленск имеет рядом водоём (река Лена), горы в виде сопок с превышением 350–450 метров над уровнем моря и долину (впадину) глубиной до 70 м ниже уровня ВПП. Полный набор факторов, чтобы изобары по высоте в течение суток существенно менялись.