Записывая свою встречу с Серапионами в 1943 году в Переделкино, Вс. Иванов заметит: «Я, как всегда, говорил вещи, которых все пугались — словом — былое воскресло»[314].

Когда в феврале 1945 года он прибыл в только что захваченный район Германии и ему потребовалась военная форма, подобрать подходящую фуражку для крупноголового Иванова оказалось невозможным; в военной форме, вспоминает Л. Славин, Всеволод Иванов «продолжал сохранять в своем облике что-то величественное, царственное, даже божественное, конечно, в буддийском смысле»[315]. Одну майскую поездку 1945 года по берлинской автостраде Вс. Иванов запомнил. Он мчался в автомобиле с другими писателями и журналистами; по шоссе навстречу плелась колонна освобожденных узников концлагерей, от неё отделился человек и замахал руками, но шофер не хотел останавливаться (нет мест!) и только Иванов его остановил, почувствовав беду. Когда бывший узник еле-еле их догнал и крикнул, что впереди разрушен мост — было уже совсем близко от обрыва и его не видно: машина свалилась бы в пропасть. На спине узника желтела звезда и, глядя на неё, Иванов сказал: «Недаром я всю жизнь любил этот народ»[316].

Вс. Иванов был свидетелем штурма Берлина и Нюрнбергского трибунала над гитлеровцами. Илья Эренбург, поклонник галльской ясности, назвал Вс. Иванова после разговора с ним в Нюрнберге «человеком с куделями нерасчесанных мыслей и образов, с прямой и большой совестью»[317].

Всю жизнь Вс. Иванов был страстным книголюбом; широта его интересов озадачивала — он изучал психоанализ, теорию литературы, психиатрию и теорию относительности (для последней ему пришлось самостоятельно одолеть математический анализ). У него были несомненные данные стать ученым. В литературе выше всех ставил Достоевского, Хлебникова, Джойса и Пруста[318]. Любитель дикой природы, он и в преклонном возрасте проявлял редкую смелость в горах и на быстрине порожистых рек. Пример его поразительного мужества приводит В. Ф. Асмус: как-то в Казахстане, утомившись, Всеволод Вячеславович заснул прямо на земле, а, проснувшись, увидел у себя на груди смертоносного «черного паука». Он долго лежал не шелохнувшись и ждал, когда паук слезет с него, только тогда встал (его грудь и спина были мокрые от пота — «это был пот пережитого смертельного страха, который он поборол мужеством и самообладанием»[319]).

Из всего написанного о Вс. Иванове меня больше всего восхитили воспоминания его внука Антона. Бабушка, командовавшая домом, строжайше запретила шустрому внуку прикасаться к телевизору — это еще была редкость! — и вот, улучив момент, он схватил молоток и изготовился врезать по кинескопу — тут-то его и засек дед. «Валяй, разбей эту штуковину! Мне она надоела до смерти!» — такова была его немедленная реакция. Надо ли говорить, что молоток сам выпал из рук Антона — делать разрешенное было совсем не интересно[320]…

В последние годы Вс. Иванов «жил как бы на покое»[321]. Его гостеприимный дом неизменно собирал друзей — лучших деятелей нашей культуры (в доносах 1958 года — поры травли Бориса Пастернака — он поэтому именовался «гнездом контрреволюции»). Иванов не впадал в отчаяние от того, что масса его рукописей лежала неопубликованной — от всех напастей он спасался работой (его вдова вспоминала, как в 1946 году на Рижском взморье их застало постановление ЦК о Зощенко и Ахматовой, — и тогда Вс. Иванов сел за работу и написал роман «Эдесская святыня» на вечную тему «Поэт и царь». Полностью его напечатали через 20 лет)[322]. Узнав об окончательном запрещении «Доктора Живаго», Вс. Иванов писал Пастернаку в больницу: «Желаю тебе быстрейшего выздоровления, а также, чтобы ты, обдумавши новый роман, вернулся и с первого дня возвращения сел писать его: в конце концов, самое вернейшее и длительнейшее наслаждение, которое когда-либо имел человек, — это писать!»[323].

Иногда ему становилось грустно, когда вспоминал, сколько его романов так и не увидели свет (в 1943-м это прорвалось одной строчкой дневника — о Федине, жаловавшемся на цензуру: «И он негодовал, что у него что-то вырезали!»[324]). «Некоторые его романы и повести, долго пролежавшие в письменном столе и лишь теперь появляющиеся в свет, — не легкое чтение. Не для того он отдал долгие годы труда, чтобы читатель нашел в этих книгах развлечение или забаву», — написал в 1965 году Каверин[325]. И еще одно суждение — поэта Бориса Чичибабина; в его списке авторов десяти лучших русских романов XX века значится «богатырь, умница и все-таки приспособленец Всеволод Иванов с ярким народным характером»[326].

При жизни Всеволод Иванов был во многом ненапечатанным писателем, уже долгие годы он остается во многом непрочитанным…

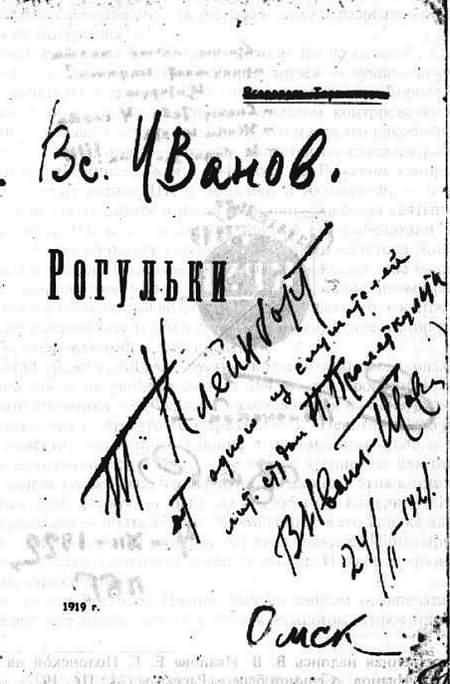

Дарственная надпись В. В. Иванова на книге: Всеволод Тараканов «Рогульки» (Омск, 1919).

«Т. Клейнборт от одного из слушателей лит. студии Н. Пролеткульта. В. Иванов — Тараканов 24/II 1921».

Рукописный отдел ИРЛИ.

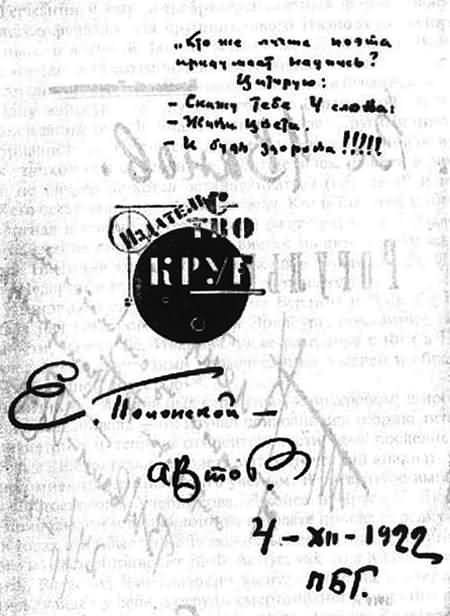

Дарственная надпись В. В. Иванова Е. Г. Полонской на книге: Всеволод Иванов. «Седьмой берег». Рассказы (М.; Пг., 1922).

«Кто же лучше поэта придумает надпись?

Цитирую:

— Скажу тебе 4 слова:

— Живи. Цвети.

— И будь здорова!!!!!

6. Брат без прозвища Елизавета Полонская (1890–1969)

Единственная Серапионова Сестра Елизавета Григорьевна Полонская родилась в Варшаве, где её отец Григорий Львович Мовшенсон, инженер-строитель, окончивший Рижский Политехникум, служил на постройке городской железной дороги; по окончании стройки ему всякий раз приходилось искать новое место работы — в другом городе. Её мать, Шарлотта Ильинична (урожденная Мейлах), воспитанная в многодетной религиозной семье, закончила Бестужевские курсы и была (для своего времени и своего круга) очень образованной женщиной — знала языки, любила литературу, в юности дружила с народовольцами и либеральным взглядам оставалась верна. Поэтому Лиза с детства свободно владела немецким и французским (в 8 лет написала по-французски первое стихотворение). Также с детства она знала наизусть Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Надсона и от матери унаследовала её взгляды, продвинув их впоследствии в левую область политического спектра. Детство будущей поэтессы прошло в Лодзи (потому она в зрелые годы так емко перевела стихи о Лодзи родившегося там Юлиана Тувима). Ее брат Шура был на пять лет младше; он стал известным в Питере театроведом и переводчиком.

В девять лет Лиза поступила в Лодзинскую женскую гимназию и училась в ней до шестого класса. В 1905 году в Лодзи семью Мовшенсонов застает русская революция, а следом (таковы привычные колебания российского политмаятника) — угроза еврейских погромов. Отец отправляет детей с матерью в Берлин к родственникам. Четыре месяца, проведенных в Берлине, повлияли на всю дальнейшую жизнь Лизы. Юность располагает к радикализму и в Берлине, как она вспоминала: «я вступила в кружок по изучению Маркса. Сперва мы читали „Капитал“, но руководительница кружка сменилась, и мы занялись „Восемнадцатым брюмера“. С тех пор я помню, что Дама История любит во второй раз показывать вместо трагедии — фарсы»[327]. Первой руководительницей кружка была знаменитая большевичка Розалия Землячка, от неё Лиза получила петербургские явки, когда её семья решила переехать в столицу России.

314

Там же. С. 308.

315

Л. Славин. Портреты и записки. М., 1965. С. 88–89.

316

Там же. С. 93.

317

И. Эренбург. Собр. соч. Т. 8. М., 2000. С. 135.

318

Свидетельство Вяч. Вс. Иванова (Всеволод Иванов — писатель и человек. М., 1975. С. 349).

319

Там же. С. 356.

320

Там же. С. 230.

321

Там же. С. 339.

322

Т. Иванова. Мои современники, какими я их знала. М., 1984. С. 180.

323

Там же. С. 430.

324

Там же. С. 299.

325

Всеволод Иванов — писатель и человек. С. 41.

326

В письме А. Шарову от 11 сентября 1970 г. (Вопросы литературы. 2002. № 1. С. 286).

327

РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 2056. Л. 27. (Из письма Полонской Эренбургу 5 апреля 1965 г.).