В разное время в особняке находились разные организации. Вначале это был совет главного артиллерийского управления Красной армии. Надо сказать, все, кто там побывал, приложили руку к уродованию наследия Шехтеля. Уникальные фарфоровые изразцы были частично уничтожены, частично оказались в музеях.

Если бы в 1978 году здание не внесли в реестр памятников архитектуры, то вполне возможно, что при подготовке к московской Олимпиаде его вообще бы могли снести: как закрывающий вид на олимпийский комплекс. Хорошо, что этого не случилось. В 1988 году особняк был передан в долгосрочную аренду Московскому фонду культуры. Вот тогда-то и была произведена его реставрация, хоть и не вернувшая былого великолепия, но сделавшая интерьеры вполне достойными. В одном из залов в шкафу уместился небольшой музей, посвященный семейству «фарфоровых королей».

Ну а теперь немного о судьбе владельцев.

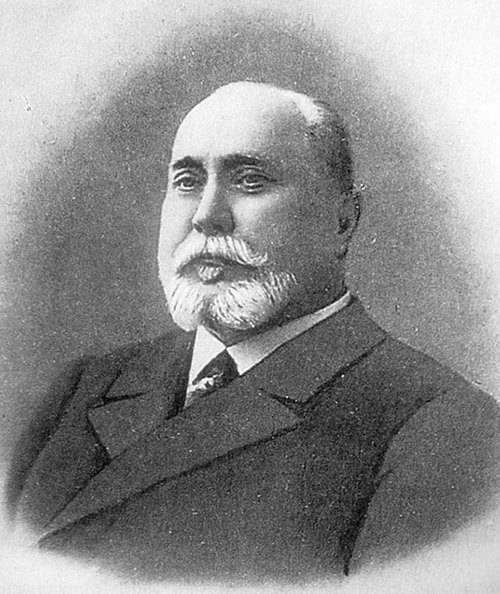

Матвей Сидорович Кузнецов (1846–1911) – замечательный труженик и великолепный менеджер, потомственный почетный гражданин, коммерции советник, кавалер орденов Святого Станислава 3-й степени и Святой Анны 3-й степени, прославил свою фамилию далеко за пределами отечества. Конечно, родина фарфора, Китай, был – до поры до времени – безусловным лидером в производстве качественных фарфоровых изделий. Но потом появились новые международные бренды: во Франции – Севрский фарфор, в Германии – Мейсенский, в России – Кузнецовский. Именно так, с большой буквы в конце XIX века стали называть изделия многочисленных заводов «Товарищества производства фарфоровых и фаянсовых изделий М.С. Кузнецова».

М.С. Кузнецов

Родоначальником «фарфоровой империи» Кузнецовых стал крестьянин Яков Васильевич Кузнецов, основавший в 1812 году в районе Гжели небольшое фаянсовое производство. Человек энергичный, воспитанный в духе старообрядческих традиций, в которых на первом месте стоял упорный труд, на втором – большая крепкая семья, он преуспел в своем деле.

Его сын, Терентий Яковлевич Кузнецов (1781–1848), старообрядец поповского согласия, с 1812 года возглавил отцовское дело. Он был женат на Агафье Дмитриевне (ум. 1832), имел двоих сыновей – Емельяна и Сидора.

Именно он в 1832 году, решив расширить производство, купил у помещиков Сарычевых во Владимирской губернии пустошь Дулево и построил новый завод с сортировочным цехом, складом и живописной мастерской. Производительность труда на нем возросла за счет специализации рабочих на отдельных операциях: формовке, обжиге, росписи…

Бизнес братьев Кузнецовых был вполне успешным, но Терентий Яковлевич все время заботился о его расширении. Его сын, Сидор Терентьевич (1806–1864), перебрался в Первопрестольную и женился тоже на старообрядке поповского согласия Татьяне Ивановне (1802 – после 1845). У них было несколько дочерей и единственный сын Матвей, которому судьбой выпало прославить в веках свой род.

Сидор Терентьевич присоединил к разрастающейся «фарфоровой империи Кузнецовых» несколько заводов, а также построил в 1843 году новый завод в Риге. Он перевез туда опытных мастеров из Гжели, которые основали рядом с заводом свое поселение и старообрядческую общину.

Своего единственного сына, Матвея, он воспитывал как продолжателя семейного дела. В пятнадцать лет его отправили в Ригу на учебу в коммерческое училище и для «прохождения практики» на фарфоро-фаянсовом заводе. Юноша с интересом вникал во все детали производства и управления.

После смерти отца в 1864 году Матвей становится единственным наследником кузнецовских фабрик. Но до его совершеннолетия опекунами назначались мужья сестер, тоже работавшие на семейных предприятиях. По старообрядческим купеческим законам юноша становится совершеннолетним, когда женится. Вот Матвей и женился на дочери богородского купца Надежде Вуколовне Митюшиной (1846–1903). У них родились семь сыновей и две дочери.

В 1889 году набравший опыта и вошедший в полную силу Матвей Сидорович объединяет все заводы, находившиеся в собственности родственников, в единую «империю» – «Товарищество производства фарфоровых и фаянсовых изделий М.С. Кузнецова».

К началу XX века в «Товарищество» входило 18 предприятий, 14 из которых находились на территории России, на них производилось около 2/3 российского фарфора, общая численность рабочих на предприятиях достигла 12,5 тысячи человек. Значительные средства вкладывались в техническую модернизацию производства, в расширение ассортимента выпускаемой продукции. Кузнецовский фарфор – это и высококачественные дорогие изделия, это и качественные изделия, доступные каждому. Кроме этого на кузнецовских заводах выпускались технические изделия: электрические изоляторы, на которые были постоянные казенные заказы.

Кузнецовский фарфор сбывался не только в пределах России, но и в Персии, Румынии, Турции, Афганистане. Продукция «фарфоровой империи Кузнецовых» отличалась высоким качеством и была отмечена Большими золотыми медалями на выставках в Париже (1889, 1890), дипломами на выставке в Реймсе (1903) и Гран-при в Льеже (1905).

В 1902 году Кузнецову было пожаловано звание «Поставщик двора его императорского величества» с правом иметь на вывеске изображение малого государственного герба.

Сам Матвей Кузнецов, как и вся его родня, были членами старообрядческой общины Рогожского кладбища, а Матвей Сидорович – много лет бессменным председателем этой общины.

Кузнецовы заботились о социальных и культурных нуждах своих работников, но при приеме на работу предпочтение отдавали старообрядцам. В своих фабричных поселках они построили 7 старообрядческих церквей, 4 молитвенных дома, 6 школ, 7 больниц, богадельню, несколько спортивных сооружений, бань и многое другое. Лавки в рабочих поселках торговали по вполне приемлемым ценам продуктами хорошего качества, только алкоголя в них не было ни-ког-да! Работники получали очень даже неплохую заработную плату. Матвей Сидорович, будучи сам очень религиозным человеком, приветствовал это качество и у своих рабочих. Всем, кто поступал на завод, вручали Библию, завещая уважать веру предков.

До нас дошла история, основанная на реальных событиях, как Матвей Кузнецов, который частенько захаживал в дома своих работников, решил проверить религиозное рвение одного из них. На вопрос, читает ли он Писание, тот заверил, что конечно же каждый день. И хозяин незаметно перед уходом положил в святую книгу 25-рублевую ассигнацию. Через какое-то время он вновь пришел в этот дом и задал тот же вопрос. Вновь услышав заверения, взял Библию, пролистал ее и вытащил оттуда ассигнацию. «Э, соврал ты мне, – если б читал, то и деньги бы нашел!» С этими словами хозяин забрал купюру и ушел, оставив обманщика в полном конфузе.

Кстати, при заводах Кузнецова строились и православные храмы. Вообще сотрудничество с РПЦ было весьма плодотворным: на заводах «Товарищества» делали красивейшие фарфоровые иконостасы. В нашей стране практически все они пропали во время массового разграбления и уничтожения церквей, но мне довелось увидеть кузнецовский иконостас в храме Святого Владимира в чешских Марианских Лазнях, который удостоился Гран-при на Всемирной выставке в Париже. Случится там побывать, обязательно посмотрите и тогда согласитесь, что французы дали эту высокую награду не зря.

Матвей Сидорович, как и положено было в то время крупным предпринимателям, свято верящим в христианскую заповедь «поделись с неимущим», был крупным благотворителем и меценатом, гласным Московской городской думы, членом Московского биржевого общества. На его средства были построены 3 церкви, 2 молитвенных дома, 5 больниц, 5 училищ, родильные дома, открыто несколько столовых для бедных…

Последние годы его жизни были омрачены смертью жены, с которой они прожили 38 счастливых лет, и потерей двоих сыновей. Матвей Сидорович Кузнецов скончался в 1911 году от апоплексического удара (инсульта, говоря современным языком). В 1930-х годах фамильная усыпальница Кузнецовых на Рогожском кладбище была полностью разрушена и на ее месте появились новые захоронения. Только в 1996 году стараниями Московского фонда культуры на месте бывшего захоронения Кузнецовых была поставлена памятная стела.