— Да ты иностранец, что ли? — громко, переходя на крик, спросил Машков и стукнул по столу ладонью.

Сон соскочил с начальника подива. — Иностранец, спрашиваю? — Он стукнул еще раз, сильнее, и вазочка с сахаром подпрыгнула на столе. — Сколько нашей земли еще под немцами!.. Это тебе известно?! Стон по всей земле стоит… Это известно? Да ты с неба свалился, что ли? Кто… кто наступать будет, если мы выдохлись?

Машков вышел из-за стола, и от движения его шинели опрокинулся стул. Красивое лицо комиссара с выпуклыми черными глазами потемнело от прилива крови.

— Кто погонит фашистские орды? — Начальник подива не выбирал слов, но память подсказывала их привычные сочетания. — Изверги, потерявшие облик человеческий, жгут, насилуют, вешают… на временно захваченных территориях… Кто немцам морду бить будет, если мы выдохлись?

— Все ясно, — сказал Белозуб другим, усталым голосом и отвел глаза в сторону.

Машков снова сел, и теперь поднялся Веснин. В тишине высоко и тонко свистела струйка пара, вылетавшая из самоваре. Начальник штаба смотрел на полковника, ожидая приказа об аресте командира тринадцатого. Но Богданов задумался и медлил. Он чувствовал себя, как пилот, потерявший в воздухе управление. После многих усилий он, оказывается, не только ничего не выиграл, но его части становились небоеспособными. Он не понимал, как это случилось и когда началось. Надо было сию же минуту принять важные решения, но ему никак не удавалось охватить единым взглядом всю изменившуюся обстановку. «Выспаться бы мне!», подумал Богданов и потер пальцами переносицу. Веснин нетерпеливо постукивал по столу карандашом.

— Сережа! — крикнул комдив.

В дверях появился Зуев. Он козырнул, дотронувшись прямой ладонью до сбитой на глаза кубанки, и тотчас же, будто обжегшись, отдернул руку вниз.

— Воды, Сережа, — умываться буду, — сказал комдив.

Глава пятая. Подарок

Шура Беляева лежала на печке, yкрытая тулупом. Поджав колени, свернувшись, она медленно согревалась в тесной и теплой темноте. Уснуть Шура не могла, потому что была несчастна. Мысленно она опять разговаривала с Богдановым, докладывая то, что побоялась сказать вслух. Чем лучше были ее запоздалые ответы, тем острее становилась тревога. Казалось, многие обстоятельства, способные повлиять на решение комдива, остались неизвестными ему, и робость девушки имела тяжкие последствия. «Ох, господи!.. Ох, я невезучая!» шептала Шура, жалуясь и завидуя смелости других людей. Они держались здесь, среди своих, с таким бесстрашием, какое было доступно ей лишь на переднем крае. От огорчения Шура начала всхлипывать, тихо. чтобы не обратить на себя внимания.

— Что плачешь? — услышала она близкий голос.

Девушка испуганно приподнялась, но никого не увидела. Внизу хлопала дверь, стучали обмерзшие валенки, и кто-то громко разговаривал по телефону. Шура оглянулась, утирая слезы ладонью, и в углу под самым потолком различила смутно белевшее лицо.

— Ты кто? — спросила Шура.

— Погодин, Степан, — ответил ей серьезный детский голос.

— Подумаешь! — сердито сказала девушка. — Да тебе сколько лет?

— Десятый, — ответил мальчик. Он был теперь единственным Погодиным в деревне и поэтому полностью выговаривал свое имя. — А почему плакала, а? — снова спросил он.

— Так, — сказала Шура. — Ты что, живешь здесь?

— Живу… Убили кого-нибудь? — допытывался он.

— Дура я — оттого и ревела… А мамка твоя где?

Мальчик ответил не сразу. Его обижала легкость, с которой чужие люди задавали этот вопрос, самый жестокий из всех.

— Убили, — сдержанно ответил он.

— Фашисты?

— Ну да, фрицы, — хмуро проговорил мальчик.

— Как убили-то? — словно испугавшись, спросила Шура.

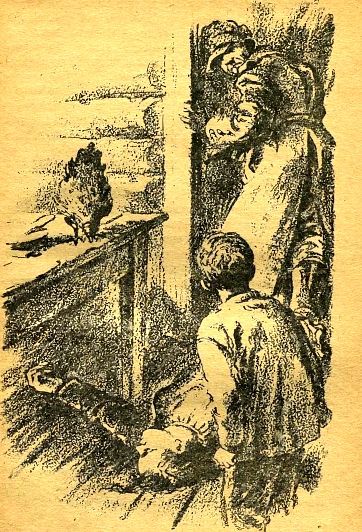

Мальчик не отвечал, медленно перебирая пальцами темные тряпки. Он не переставал думать о том. как случилось несчастье, но стеснялся о нем говорить. Немцы вломились в избу, когда фронт снова приблизился к деревне и по улице шли отступающие части. Солдаты открыли сундуки в поисках теплых вещей, забрали валенки, выпустили из-под печки кур. С шумом разлетелись птицы, часто хлопая крыльями, и немцы переловили их. Высокий человек с курицей подмышкой подошел к матери Степана. Он что-то спросил на незнакомом языке, и она, не понимая, покачала головой. Солдат сердито закричал, и она ответила: «Не знаю», — так громко, словно разговаривала с глухим. Немец сунул ей в грудь черный револьвер, и внезапный выстрел оглушил Степана. Мать упала на пол лицом вверх, и солдат побежал к выходу. Он споткнулся о порог, курица выскочила из-под локтя и взлетела на стол. Немец выругался, но не вернулся за нею. Степан удивленно смотрел на мать. Она лежала неподвижно на спине, раскинув в стороны руки. Курица ходила по столу и громко стучала клювом, собирая крошки…

— Как убили? — повторила Шура, охваченная состраданием, позабыв о собственном горе.

— Застрелили, — нехотя сказал Степан, уклоняясь от разговора о том, что было для него источником постоянного ужаса.

— За что? — спросила Шура.

— Верно, что дуреха… Ни за что…

— О, господи!.. Ну, иди сюда, — сказала Шура.

Она почувствовала сильную потребность что-нибудь сделать для мальчика — покормить его, помыть, постирать белье. Степан медленно переполз по куче тряпок, и Шура увидела взлохмаченную голову, внимательные серые глаза и остренький розовый нос. Девушка попыталась притянуть Степана к себе, но мальчик отстранился и отвел плечи… Так его обнимала мать, и похожее движение чужой женщины не понравилось ему.

— Отец где? — осторожно спросила Шура.

— Помер, перед войной еще…

— Так и живешь один?

— Так и живу… Я на печке, а ребята внизу… Места у меня много. А ты кто — милосердия сестрица?

— Нет, я разведчик.

— Хвастаетесь вы все, — убежденно сказал Степан.

— Правду говорю.

— Ну да… Девку разве посылают разведчиком?

— Спроси кого хочешь, — серьезно сказала Шура. Она не чувствовала себя ни старше этого мальчика, ни богаче опытом. Несчастье, свалившееся на Степана, давало ему право на уважение взрослых.

— Тебя как зовут? — спросил мальчик.

— Шурой.

— И тебе не страшно?

— Чего это? — подозрительно спросила Шура.

— Всего…

— Я к немцам в тыл ходила, — сказала девушка.

— А ты не врешь? — проговорил Степан неожиданно просительным голосом, ожидая правды, как одолжения.

— Зачем это я врать буду! — с силой сказала Шура.

Мальчик пододвинулся к ней. Теперь они сидели рядом под задымленной балкой, наклонив друг к другу головы. На бечевке под потолком сушилась в пучках: трава, и легкий домашний запах исходил от нее.

— Может, ты его там увидишь, — сказал Степан.

— Кого?

— Фрица, — прошептал мальчик. Он смотрел на девушку испуганными глазами.

— А какой он из себя? — спросила Шура, поняв, о ком говорил Степан.

Мальчик помолчал, напряженно думая. Он испытывал затруднение каждый раз, когда приходилось описывать внешность убийцы, выстрелившего в его мать. Было невозможно словами, известными Степану, рассказать о том страхе и отвращении, что навсегда соединились в его сознании с обликом немца.

— Из себя он большой, — медленно проговорил мальчик, стараясь возможно точнее описать фрица таким, как он ему представлялся, — головастый, как кабан, шинель на боку обгорелая… а лапы красные, быстрые… Сам усатый, а глаза как точечки, черные, как у рака…

— У немцев много усатых, — с сожалением сказала. Шура. Она была не хитра и не могла пообещать того, в чем не чувствовала себя уверенной.

— Головастый он. как кабан, и шинель на нем обгорелая! — страстно повторил мальчик.

Он как будто понимал свое бессилие передать другому то впечатление нечеловеческого уродства, какое оставил по себе убийца. Но, недостаточно хорошо описав его, Степан, казалось, давал немцу возможность уйти от наказания.