В тот год, уже не первый раз, после сан-францисского концерта мы отправились на пару деньков в “Катедрал-Оукс” — поместье наших друзей, художников Джорджа Деннисона и Фрэнка Ингерсона. “Мальчики”, как мы их называли, одними из первых уехали жить в горы. Им достался фермерский дом, откуда не так давно съехали хозяева, променявшие сад на огни города, но оставившие его в приличном состоянии: несмотря на отсутствие ухода, все еще плодоносили абрикосы и вишни. Постепенно, один за другим, все сельские дома пустели, здесь оставалось все меньше и меньше народу. И в тот наш приезд “мальчики” рассказали, что соседнее владение выставлено на продажу.

Папино заветное желание вот-вот могло осуществиться: наконец осесть, наконец найти свое место на этой планете; в поте лица возделывать сад, куда не проникнет никто из посторонних; владеть землей именно здесь, на земле, откуда начиналась семья, в стране, где семья проводит отпуск, по соседству с дорогими друзьями — художниками, которые к тому же помогут советом при строительстве; построить по маминому проекту дом, где она станет хозяйкой и который он назовет в ее честь Черкесской виллой! Это был славный, радужный, романтический план, захвативший отца сильнее остальных проектов, священное средоточие всех его чаяний. Он купил землю, около сотни акров. Между окончанием американского турне 1935 года и началом кругосветного путешествия (когда мы побывали в Гонолулу, Новой Зеландии, Австралии и Южной Африке) мы провели три недели с “мальчиками”: разговаривали, жили и дышали мечтами о том, каким будет наш новый дом, и даже пригласили архитектора. Наш первый после дома на Стейнер-стрит семейный очаг должен быть готов к нашему возвращению с другого конца света.

Мечты о Черкесской вилле в горах поддерживали нас на протяжении всего кругосветного турне, но, увы, поселиться там нам было не суждено.

Гастроли прошли замечательно, но сегодня мне вспоминаются не страны, города, концертные залы и слушатели, не новые удивительные земли под новым непривычным небом, а то, что я, к своему удовлетворению, тогда впервые сумел проанализировать музыкальное произведение.

Я никогда не перенимаю с ходу чьи бы то ни было мысли. Не знаю, почему во мне так стойко убеждение, что, прежде чем поверить, надо увидеть. Подозреваю, это следствие моего воспитания в системе абсолютных ценностей, когда любое голословное утверждение или предрассудок отвергается, а мнение должно быть основано на безусловной уверенности в своей правоте. Я не однажды восставал против догмы, и сейчас компромисс для меня — наилучший результат диалектики и восхитительно экстравагантных спонтанных порывов, однако потребность подвергать проверке как свою, так и чужую интуицию жива во мне до сих пор.

Перед началом мирового турне в 1935 году меня преследовала мысль, что я больше не в состоянии объяснить, почему играю те или иные места определенным образом, могу только сказать, как я их играю. Хотя мой репертуар был досконально проработан с учителями, их комментарии, подобно строительным лесам на глухой стене, только создавали иллюзию окон. Правда, когда приходило время исполнить какой-нибудь концерт или сонату, я сразу же находил к ним подход и своим пылом захватывал слушателей, но этот успех не был моим, а объяснения других годились лишь в качестве рабочей гипотезы и только до того момента, пока я сам для себя их не обосную. Подобную попытку я впервые предпринял в течение двухнедельного перехода по Индийскому океану из Австралии в Южную Африку, из Перта в Дурбан.

Мы плыли на “Несторе”, небольшом комфортабельном стареньком судне компании Blue Funnel Line[8] — одном из последних угольных пароходов, остававшихся к тому времени на плаву. Окна каюты выходили на прогулочную палубу, так что мы смотрели не на бесконечные волны, а на пассажиров, то спускающихся, то поднимающихся по трапу. Однажды, в перерыве между наблюдениями и занятиями, я решил разобрать одну из композиций, чтобы по возможности подтвердить свою интерпретацию. Примечательно, что это была соната для скрипки и фортепиано, которую мы играли с Хефцибой. Знакомством с ней я обязан великому французскому пианисту Альфреду Корто, у которого однажды побывал еще во времена Виль-д’Авре. Он жил в квартире на авеню де Вилье и собрал внушительную музыкальную библиотеку, на стеллажи которой надо было подниматься по узкой железной лесенке, что само по себе напоминало о бескорыстной радости учения, — на бескрайних книжных полках тебя ждали необозримые богатства. Среди прочих находок я наткнулся на сонату Гийома Лекё, бельгийского композитора, персонажа, весьма характерного для французской истории: многообещающие способности, трагическая судьба и ранняя смерть — Божий дар не спасает от беспощадной болезни или несчастного случая. Эту романтичную сонату часто исполнял Эжен Изаи, и по совету Корто я включил ее в свой репертуар. Мы с Хефцибой ее записали.

Конечно, мы исполняли ее по наитию. Во время того же турне в Веллингтоне (Новая Зеландия) мы репетировали другую сонату, не Лекё, и помню, как поздравляли друг друга; наше исполнение я называл про себя исполнением “по-американски”. Под этим я понимал уверенность, блеск, техническое совершенство, которое, по моему опыту, так ценит американский слушатель. Играть совершенно, но при этом не понимая, что, как и почему, — этого мне было уже недостаточно. Мне уже не хватало элементарного музыкального анализа, определяющего экспозицию, разработку, репризу и коду и фиксирующего ряд модуляций в той или иной мажорной или минорной тональности. Подобным образом можно описать и человека: пара рук, пара ног, черты лица, вес такой-то, волосы темные, глаза карие. Вот только самого человека мы не увидим. Подобно биохимику, открывшему, что каждая клетка содержит информацию об организме в целом, я должен был понять, почему в данной сонате оказались именно те, а не иные ноты; и, что гораздо важнее, я намеревался сделать эти выводы сам, без готовых объяснений, без подсказки, познакомиться с автором напрямую, без посредников. Мне предстояло проследить вдохновение Лекё от первой ноты ко второй, к третьей и так до конца, объяснить себе, как и почему появляется следующая, и таким образом обосновать характер отдельных фраз, темп, силу звука и соотношение между всеми этими факторами.

Результаты исследования вдохновили меня углубиться дальше в мой репертуар. Вслед за Лекё “в переработку” пошли и другие часто играемые произведения, я пытался объяснить себе, почему с неизбежностью были выбраны именно эти, а не другие звуки, чтобы провести музыкальный импульс от начала до конца. Такой анализ стал необходимой привычкой, которая сохраняется и по сей день; ему должно подвергнуться каждое новое сочинение — так я подкрепляю аргументами свою интуицию. Что, впрочем, не мешает мне особенно радоваться, когда тонкости, над которым я бился долгие часы, вдруг открываются сами собой, без каких бы то ни было усилий разума.

Чтобы наглядней объяснить мой подход к музыкальному анализу, рассмотрим первые такты сольной партии из Концерта Бетховена, за который я принялся сразу после Лекё и не пожалел об этом. В детстве Бетховен был для меня олицетворением серьезности в музыке, и ни один другой концерт я не играл в столь разных местах со столь разными оркестрами (подозреваю, что никто из скрипачей не исполнял его так часто). Других мировых рекордов я не ставил, могу похвастаться только одним — исполнением Концерта Бетховена на протяжении шестидесяти с лишним лет, пусть здесь и нечему особенно завидовать, поскольку рекордсмена подстерегает опасность механических повторений. Я же считаю, что сумел избежать подобной ловушки благодаря своим попыткам постичь это произведение как единое целое.

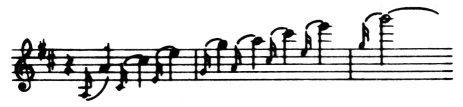

Вот как начинается сольная партия:

Размышляя над этими нотами, я вдруг впервые осознал, что эта фраза является обращением двух предыдущих тактов, которым, в свою очередь, предшествуют мотивы по одному-два такта:

8

Blue Funnel Line — ныне не существующая британская пароходная компания, одна из крупнейших в мире в XIX — начале XX вв.