МЯГКИЙ КОНСТРУКТОР

«Несмотря на явный интерес, который дети проявили к новой необычной игре, у нас есть несколько замечаний. Прежде всего хотелось бы, чтоб в описании к игре было предложено несколько вариантов ее использования и подробно излагалась последовательность реализации. Игра должна быть обязательно коллективной, а это значит, что одновременно в нее могли бы играть не 1–3 ребенка, а больше.

Очень важно предусмотреть более надежное крепление торцевых частей элементов, а также улучшить их гибкость за счет изменения толщины ткани. И последнее: необходимо предусмотреть все варианты санитарно-гигиенической обработки, так как в детском саду все игрушки ежедневно моются в мыльном растворе и обрабатываются раствором хлорной извести, которая очень быстро обесцветит ткань, из которой выполнены элементы игры».

Мы подробно выписали все рекомендации воспитателей и методистов детского сада № 117 Центрального района Санкт-Петербурга на игру «Мягкий конструктор», предложенную школьницей 9-го класса Анной Ивановой, чтобы вы, заинтересовавшись этой игрой, подсказали бы юной изобретательнице из северной столицы пути ее усовершенствования.

А пока предлагаем вам описание технологии изготовления основных элементов игры, которую Аня Иванова представила на суд экспертов во время последнего слета юных техников и изобретателей в Туле.

Сегодня механические конструкторы — это, как правило, жесткие пластмассовые, деревянные или металлические элементы, из которых по прилагаемым схемам собираются различные объекты. Их ограниченность быстро приедается детям. Потому Аня Иванова, член кружка юных изобретателей Центра технического творчества Санкт-Петербурга, прежде всего и подумала о том, чтобы создать конструктор универсальный, который позволял бы собирать различные объекты не из жестких, а гибких элементов. Кроме того, во время проработки идеи, опробования моделей игры в детском саду к ней поступило пожелание учителей начальных классов школы, где она сама продолжает учебу. Было подмечено, что для части первоклашек большую трудность представляет написание заглавных и строчных букв. Тогда-то и была окончательно сформулирована цель: создать из базовых гибких элементов универсальный конструктор, который позволяет собирать различные объекты не только по готовым схемам (растения, животные, строительные элементы), но и придумывать собственные.

В итоге у Анны получился конструктор, который представляет собой набор из 34 (хотя можно и увеличить количество) деталей. Все они выполнены в виде цилиндриков диаметром 15 мм и длиной 130, 80 и 40 мм. Основной материал — кусочки ковролина. Именно этот материал случайно попал в руки юной изобретательницы, когда в ее доме шел ремонт. Обрезки родители девочки хотели выбросить на помойку, но Аня скрутила из ковролина трубочку и поняла — лучший материал вряд ли подберешь! Осталось только определить размеры прямоугольных кусочков. Высоту Аня определила быстро — это 130, 80 и 40, а ширину пришлось подбирать опытным путем. Главное, в своих рекомендациях автор советует, чтобы в плотно скрученном состоянии диаметр цилиндриков не превышал 15 мм.

Края плотного материала легко прижимаются крупными стежками, выполненными толстыми нитками. Заготовив требуемое количество элементов, далее следовало подумать о том, как сделать их «липкими». Из полосок «липучек» Анна нарезала кружочки диаметром 15 мм и полоски шириной 15 мм и длиной 48 мм. Кружочки она пришила на торцы, а полоски — по периметру цилиндриков. В качестве игрового поля как нельзя лучше подошел прямоугольный кусок ковролина, наклеенный на лист фанеры размером 200x800 мм. Что получилось в итоге, вы видите на фотографии.

Если у вас есть братишка или сестренка и игра Анны Ивановой вам понравилась, сделайте такой конструктор и учтите замечания воспитателей детского сада.

«ЛЕТАЮЩАЯ ТАРЕЛКА»

В самолетах и вертолетах подъемная сила возникает при движении профилированной лопасти винта или крыла в воздушном потоке, при этом набегающий поток воздуха неравномерно обтекает верхнюю и нижнюю поверхности: под крылом создается повышенное давление, а сверху — разряжение.

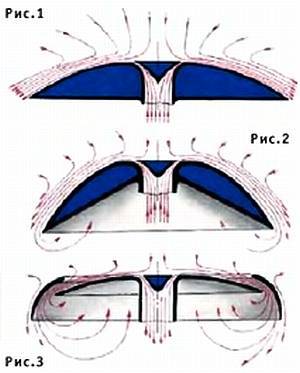

Дмитрий Ильичев из Златоуста предлагает иной способ создания подъемной силы, применительно к летательным аппаратам. Основывается он на подсасывающем действии струи (см. рис. 1).

Этот эффект широко применяют в технике, например, в струйных вакуумных насосах. Рабочий элемент такого насоса — скоростная струя жидкости или газа, которая захватывает молекулы воздуха, поступающие из откачиваемого объема, и уносит их с собой. При скорости газовой струи выше скорости звука удастся создать глубокий вакуум с давлением до 10-6 Па.

Как же представляет работу своего летательного аппарата юный изобретатель? Упрощенно он выглядит как дискообразное крыло, верхняя поверхность которого от центра к периферии обдувается скоростным потоком воздуха (см. рис. 1, 2, 3).

При этом поток захватывает молекулы пограничного слоя воздуха и уносит их с собой, создавая над крылом разряжение. Понятно, что из-за перепада давления над и под крылом создается подъемная сила. Причем, она будет тем больше, чем выше разность давлений и больше площадь летательного аппарата.

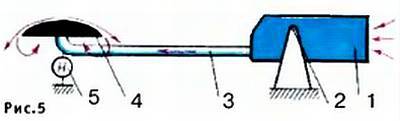

Для исследования аэродинамических качеств необычного аппарата Дмитрию пришлось даже изготовить модель со специальной турбиной (см. рис. 5).

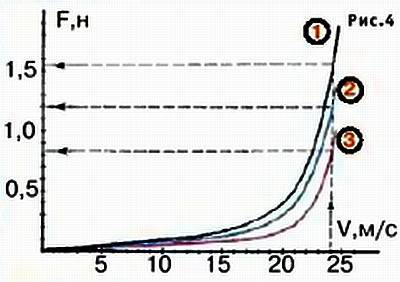

Она представляет из себя полый рычаг 3, с одной стороны которого находится центробежная турбина 1, а с другой — исследуемое дискообразное крыло 4. Продувая его различными скоростными потоками воздуха и замеряя при этом величину подъемной силы 5, Ильичев построил график зависимости подъемной силы от скорости воздуха (см. рис. 4).

Из него хорошо видно, что зависимость эта квадратичная. Скорость подаваемого потока воздуха замерялась с помощью самодельной трубки Пито, состоящей из приемника динамического и статического давления. В состоянии покоя «летающей тарелки» давление над и под крылом было одинаково и равно атмосферному. После включения турбины воздушная струя «омывала» верхнюю поверхность крыла с высокой скоростью. Давление на этой стороне по уравнению Бернулли обязательно должно было быть меньше атмосферного. Так и получилось на практике.

Но полученные результаты показали расхождение величины подъемной силы, полученной экспериментально и рассчитанной по формуле, на 39 %. Эту погрешность легко объяснить несовершенством измерительных приборов и некоторым упрощением расчета давления над крылом.

А самым любопытным оказалось, что подъемная сила значительно возрастала при увеличении угла атаки плоскости крыла или после размещения на задней кромке отклоняющих щитков. На рисунках 1, 2 и 3 показаны три изготовленных Ильичевым «тарелки» с разными углами отклонения потока. А на рисунке 4 изображены три графика, по которым видно, что увеличение угла отклонения воздуха приводит к повышению давления под «тарелкой», а значит, и увеличению подъемной силы.

Доказав возможность создания реальной подъемной силы, оставалось найти способ управления горизонтальным полетом. Один из наиболее известных применяется в горизонтальном полете вертолетов. Но существенным недостатком является то, что корпус летательного аппарата необходимо наклонять в сторону движения, что значительно увеличивает лобовое сопротивление. Эту проблему, как считает Ильичев, можно устранить. Для этого крылу необходимо не наклонять нос, а, наоборот, задирать вверх. При таком движении почти весь газовый поток, поступающий от работающего двигателя, направляется в сторону, противоположную движению «тарелки». Остается добавить, что новый летательный аппарат будет иметь следующие качества: корпус и крыло его составляет единое целое, а значит, технологически его проще изготовить; так как крыло имеет форму круга, то при наименьших габаритах у него будет наибольшая площадь; при движении на высотах, не превышающих его диаметр, будет возникать экранный эффект, а если ее уменьшить до нескольких десятков сантиметров, то возникнет эффект воздушной подушки; он может взлетать, как вертолет, летать, как самолет.