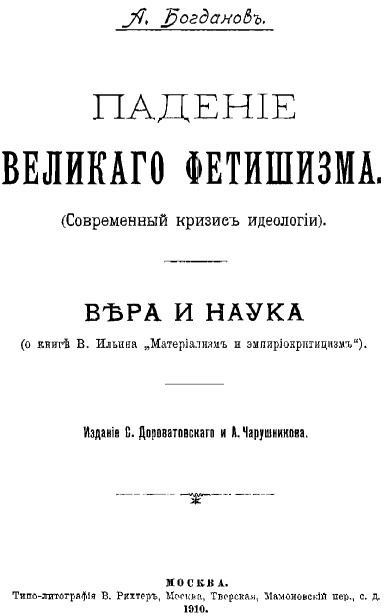

Александр Александрович Богданов

Падение великого фетишизма / Вера и наука

Падение великого фетишизма

(Современный кризис идеологии)

Среди грандиозных технических и научных переворотов, среди жестокой беспощадной борьбы, неуклонно ведущей человечество к завершению «пролога его истории» происходит, незаметно для большинства наших современников, тот глубочайший и самый общий кризис идеологии, которому нет подобного в прошлом. Это — не простая смена старых идеологических форм новыми, какая наблюдалась в прежних кризисах. Нет, это — преобразование сущности идеологии, всего ее жизненного строения, законов ее организации. Идеология — не того или иного класса специально, а идеология вообще, в ее самых разнообразных и противоположных проявлениях, — становится не тем, чем она была раньше, и эта революция, может быть, наиболее поразительная из всех, подготовляющих новую фазу жизни человечества. Для очень и очень многих, для целых групп и классов, для большинства нынешнего человечества переживаемый кризис в своем завершении равносилен полной гибели всякой идеологии…

Чтобы понять его истинные размеры, его разрушительную и освобождающую силу, — необходимо сколько-нибудь ясно представить себе общий ход идеологической жизни человечества, от ее зарождения до наших дней. Я и начну с самого начала — с возникновения простейших элементов идеологии. Этими элементами являются слово и мысль.

Глава I. Происхождение идеологии

Прежде всего надо рассмотреть соотношение обоих элементов идеологии. В современной науке оно выяснено вполне достаточно для нашей цели. Оно может быть точно выражено формулой, которую дал знаменитый английский филолог, Макс Мюллер:

Мышление есть речь минус звук.

То есть, из этих двух явлений речь есть первичное, мышление — производное. Оно — та же речь, только ослабленная, сокращенная в своих проявлениях. — Разумеется, «речь» здесь берется в полном, конкретном значении слова, как целостный жизненный процесс, со всем своим содержанием. Голое сочетание членораздельных звуков, не имеющее смысла или взятое независимо от смысла, вовсе не есть речь; «звук пустой» — вовсе не слово. Символ является символом лишь постольку, поскольку он нечто выражает. Это одинаково относится и к словам, и к понятиям.

В обычном употреблении слов идеологический факт «мышление» часто смешивается с психологическим «представление». Даже в науке применяется неточный и двусмысленный термин «образное мышление». Каждое животное, каждый бессловесный младенец так или иначе комбинирует свои представления и действует в зависимости от получающихся комбинаций; но пока имеется только это, никакого мышления еще нет, нет идеологии, а есть только психика. Человек мыслит понятиями, и закономерность этого процесса иная, несравненно более строгая и стройная, чем закономерность соединения сменяющихся и расплывающихся образов представления. Только понятия и мысли и их логическая связь принадлежат к области идеологии, которая всегда социальна, а бесчисленные образы непосредственных переживаний, не передаваемых человеком другим людям, не оформленных в виде понятий, относятся лишь к индивидуальному сознанию. Смешение тех и других должно быть устранено до начала всякого исследования идеологии.

Понятие невозможно без слова, которое его выражает. Слово есть тот устойчивый центр, около которого группируется все содержание понятия; а оно никогда не сводится к отдельному, конкретному представлению или восприятию, но всегда охватывает собою целые ряды таких конкретных фактов сознания и их взаимную связь; в изменчивой, текучей среде психических ассоциаций все это содержание неизбежно расплывалось бы очень быстро, если бы для него не существовало прочного организующего центра, именно слова. Говорит ли человек или думает, характер его переживаний по существу один и тот же: сложные, развертывающиеся ряды представлений группируются и сменяются, связываясь при посредстве слов, — только в одном случае произносимых вслух, а в другом случае недоступных внешнему восприятию. Физиология речи при этом испытывает лишь количественные изменения.

Физиологически, слово представляет из себя прочную, устойчивую систему двигательных реакций, главный центр которых лежит в определенном месте коры головного мозга (третья левая лобная извилина), а соответственные мускулы — вокруг полостей гортани, рта, глотки. Когда слово произносят, тогда сокращения этих мускулов в связи с процессами дыхания порождают определенные членораздельные звуки, доступные восприятию других людей. Когда только «мыслится понятие», выражаемое данным словом, тогда поток иннерваций, идущий от центров мозга к тем же мускулам, гораздо слабее, так что его энергия частью совсем теряется в проводящих путях, и не вызывает действительного сокращения мускулов, частью же доходит до них в недостаточном количестве, и вызывает сокращение настолько слабое, что соответственных звуков не получается. Существуют все переходные ступени между социально воспринимаемой речью и глубоко, в тайниках души протекающей мыслью человека. Очень часто у сильно задумавшегося человека напряженный процесс размышления невольно — и почти бессознательно вырывается в виде слов: человек по обычному выражению «думает вслух». Но и тогда, когда этого не происходит, хороший наблюдатель легко улавливает у другого лица, поглощенного мыслью, легкие движения губ, соответствующие тем, какие бывают при акте речи; а у самого себя, при аналогичных условиях, легко заметить, кроме того, некоторые движения языка, подходящие к отдельным звукам «мыслящихся» слов-понятий. Всем этим иллюстрируется тот факт, что по существу активность мышления и активность речи — одна и та же, в первом случае только выступающая в сокращенном и уменьшенном виде, во втором случае — в своем полном, органически завершенном виде.[1]

Смутное понимание этого факта наблюдается уже в древней философии, которой оно подсказывалось еще греческими языком, обозначающим «речь» и «мышление» одним и тем же словом — «λογος». Напр., для Платона мышление есть «разговор, который душа ведет с самой собою по поводу различных предметов ее созерцания». Но решительное и ясное установление коренной идеологической связи принадлежит XVIII–XIX веку, эпохи зарождения и развития сравнительной филологии. Гердер и особенно Вильгельм Гумбольдт исследовали эту связь и дали замечательные по своей определенности и глубине ее формулировки.

Гердер характеризовал ее, как тожество. Указывая, напр., на обычную особенность восточных языков, что понятие «познавать» выражается посредством слов, означающих «давать имена», он замечает: это вполне естественно, ибо в глубине души оба эти акта составляют одно. Гаманн красиво формулировал — первичность речи, называя ее «deipara» (богородицей) человеческого разума.

В. фон-Гумбольдт с особенной полнотой и силой, хотя в несколько тяжеловесной философской форме выяснил ту социальность мышления, которая опирается на его происхождение из речи. Его вывод таков: «человек понимает себя только тогда, когда он на опыте убедился в понятности своих слов другим людям»; и следовательно, вообще речь есть «образующий орган человеческой мысли».

Самые крупные из последующих представителей сравнительной филологии — Гейгер, Макс Мюллер, Нуарэ дали огромную научную обосновку той же идее; а параллельно с этим филологическая психология, опираясь на анатомию нервных центров, приходила к ней же на своем специальном пути.[2]

Вопрос о происхождении первичных элементов идеологии, слов-понятий, был гениально разрешен немецким филологом Людвигом Нуарэ. Это решение так естественно и целостно входит в систему нашего мировоззрения, что с первого взгляда может показаться совершенно непонятным, каким образом к нему мог прийти мыслитель совершенно иного, даже противоположного философского направления — сторонник Канта-Шопенгауэра. Тут перед нами один из тех случаев, когда истинный ученый, подчиняясь логике объективных фактов, достигает научной истины независимо от своих общих предпосылок, или даже вопреки им. Так сила общественного развития часто заставляет личность служить тем целям, которых она не сознает, тем тенденциям, которые она считает себе чуждыми…

1

К сожалению, в литературе русских марксистов непонимание разницы между идеологией и психологией, между социальным по самому существу своему мышлением и индивидуальным сознанием еще очень распространено. В произведениях философской школы Бельтова-Ортодокса эти два понятия почти систематически отождествляются, «познание» и «сознание» то и дело замещают друг друга как точные синонимы (даже при цитировании других авторов, различающих эти понятия).

Смешение это как нельзя более характерно вообще для новейших индивидуалистических школ в философии, к числу которых принадлежит и школа Бельтова. Еще Спиноза строго отличал «идеи», модусы мышления, от ощущений и представлений, которые он относил к фактам из области «протяжения». Но уже, напр., Беркли употребляет термин «идеи» для обозначения элементов непосредственного опыта безразлично, а самый опыт понимает, как чисто индивидуальный. Последующие индивидуалисты, особенно «критическая» школа, в своих схоластических анализах и умозрениях, естественно, не отличали и не отделяли социального момента «мышления» от индивидуально-психических моментов: индивидуалист и социальное в своей душе воспринимает и понимает, как чисто индивидуальное.

2

Известное положение Сеченова — «мысль есть рефлекс, прерванный на двух третях» — не точно по своей терминологии, так как «мысль» означает здесь у Сеченова всякое представление и ощущение, вообще всякие «внутренние» психические акты. Но и по отношению к «мысли» в точном значении слова, формула, как очевидно из предыдущего, верна, если определить, какие именно рефлексы здесь «прерываются на двух третях». Тогда получается: мысль есть акт речи, задержанный на двух третях. — Последняя, недостающая треть здесь — мускульное сокращение, сопровождаемое звуком речи.