Вероятно, всю годовую корреспонденцию Починка можно было поместить в этом ящике.

— Наверх идти?

— Ага.

Поднялись по рассохшимся ступеням; Вера Ивановна старалась не смотреть вниз — зияли меж досками широкие щели, ветерок поддувал, крутясь, летели в двухэтажную пропасть мусор и щепочки… Взбираешься, как матрос на мачту.

Отворили взъерошенную, с клочками войлока дверь. Внутри, в низенькой светелке, не было ни души. Сквознячок заворачивал на стене выцветшие предвыборные плакаты; поперек голого канцелярского стола лежал почтовый штемпель, похожий на законченную кочергу. У окна Вера Ивановна заметила телефон: старинный, на деревянном ящичке, со шнуром, пропущенным сквозь железную цепь.

— А где же люди-то?

Вера Ивановна повернулась, озирая светелку. И тут увидела девочку лет восьми. Невесть откуда возникла эта девочка посреди пустой комнаты — из-под стола вылезла, что ли?

— Ну, где мамка? — спросил у девочки Тимофей. — А Катерина где?

— За пивом побегли… — тоненько сказала девочка, смотря немигающими тревожными глазами в круглых роговых очках.

— Завезли? Пиво завезли?

— Да… — пискнула девочка.

— Ай, — сказал Тимофей с невыразимой досадой. — Паньки-то небось нету, и взять некому! Надо же!..

Вера Ивановна не поняла, при чем здесь пиво, она только догадалась, что снова происходит задержка, опять неурядицы… Вера Ивановна решительно подошла к телефону, сняла тяжелую, неуклюжую трубку. Архаический аппарат даже не тенькнул, глухая пустота была в трубке…

— Не работает телефон?

— И свету нет и телефону, — сказала девочка, оживляясь. — За сводками дядь Виктор на мотоцикле приезжал… Ругались очень. А радио играет, радио совсем не повредилося…

— Ты, четырехглазая, — сказал Тимофей, — беги к Паньке, скажи про пиво. Мне самому некогда.

— Не, я не буду.

— Ступай, говорят!

— Мамка наказывала не уходить. Нельзя мне, я тут караулю.

— И что за народ! — сказал Тимофей. — Что за народ такой несознательный! Мелкий народ, пузатый.

Вера Ивановна еще раз подула в трубку, потрясла бесчувственный аппарат вместе с его ящичком и железной цепью. Ну вот, опасения сбываются… Связь оборвана где-то дальше. Надо быстрей добираться до Шихина, здесь нечего ждать, надежды никакой. Впрочем, как добираться? Вряд ли попутный транспорт найдешь; этот злополучный автобус, теряющий ремни, ходит дважды в сутки: только утром и вечером. Значит, опять пешком…

Вера Ивановна выглянула из окна: деревенская улица, по-прежнему безлюдная, опускалась плавным поворотом под горку, к реке, к снежно-белым поленницам дров. Ни единой телеги не видать, ни машины. Взмахивая тряпичными розовыми ушами, бежит за курицей поросенок, дремлют линяющие гуси в траве. Патриархальный покой и тишина…

Нет, между прочим, тишина все-таки нарушается. У кирпичного здания, похожего на клуб или школу, не умолкает громкоговоритель. Слова то приближаются, то пропадают, относимые ветерком. Что-то знакомое почудилось Вере Ивановне в этих словах; она открыла пошире створки окна, прислушалась… С ума сойти — передавали «Лесные новости»!

«…Здравствуй, Лягушонок! Здравствуй, Ящерка! Как ты поживаешь?»

За сотни километров отсюда, в радиостудии, крутилась сейчас магнитная пленка, записанная полмесяца назад. Последняя работа Веры Ивановны перед отпуском… И теперь вот в деревне Починок, в фантастическом сонном царстве, Вера Ивановна слушала свой собственный голос.

«Лягушонок, а где же твой хвостик? Отвалился? Ага, ага!.. Отвалился! А у меня, у Ящерки, новый хвостик вырос!..»

Глава четвертая

Неисповедимы пути наследственности. Хитроумно сложились гены, образовали определенную комбинацию — и вот является на свет человек, похожий и не похожий на других. Индивидуальность.

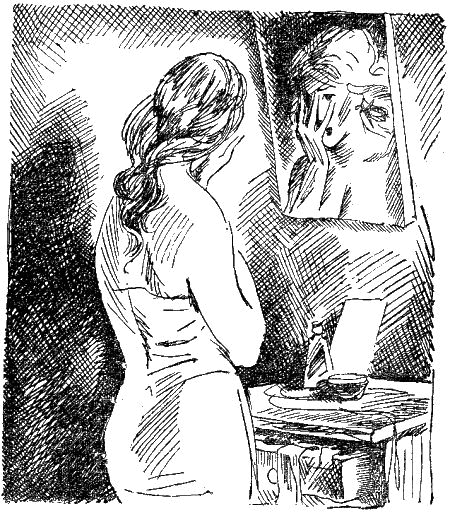

Судьба (наследственность эта самая) Веру Ивановну почти не обидела, грех жаловаться: фигурка неплоха у Веры Ивановны, симпатичное и милое лицо, в общем, приятная внешность. И даже талантом наградили гены, актерским талантом, который, по утверждению умных людей, встречается редко. Актер не профессия, но человеческое особое свойство.

Вера Ивановна успешно училась в театральном институте, не подозревая, что за трагедия ждет впереди.

У Веры Ивановны оказался мальчишеский голос.

Пока была студенткой, голос еще не мешал, придавал своеобразное обаяние. Играла этаких сорванцов в юбке. А потом, когда подросла и, как говорится, окончательно сформировалась, играть с мальчишеским голосом сделалось невозможно. Не только тембр, не только звучание — все интонации в нем были мальчишеские. Вера Ивановна брала специальные уроки, сажала дыхание на диафрагму, опускала голос до мыслимых пределов. Окраска не исчезала. И дискант, и тенорок, и баритон оставались мальчишескими, словно бы Вера Ивановна нарочно передразнивала мальчишек.

Сцену пришлось бросить. Вера Ивановна устроилась работать на радио. Тогда еще не ценили как следует работников эфира; это в последние годы присваивают дикторам звание заслуженного артиста республики. А раньше и не считали актерами… Вера Ивановна чувствовала себя обделенной; вдобавок пошли семейные нелады. Первое замужество радости не принесло. И Вера Ивановна решила, что участь ее — быть неудачницей. Жизнь не задалась.

«Ну что ж, — думала Вера Ивановна, — расстанемся с мечтаниями и романтическими причудами. Будем смотреть на жизнь реалистически. Спокойно и мудро».

И Вера Ивановна втянулась, постепенно привыкла к новому своему житью. Помогло суровое детство, помогло спартанское воспитание. Не тяготилась Вера Ивановна одиночеством, не сокрушалась, что нет впереди блестящих перспектив. Зачем жалеть о несбыточном?

Распускаться себе она не позволяла, взяла, что называется, организм в ежовые рукавицы. Много работала, много читала, спортом занималась. Установила режим дня, стараясь фигуру сохранить и спортивную форму. Одевалась всегда аккуратно (редкое и ценное качество у актрис) и в комнате своей поддерживала идеальный порядок. Бывало, спать не ляжет, пока не вымоет всю посуду и не выгладит блузку на завтрашний день.

Четкой, размеренной стала жизнь: выработался у Веры Ивановны полезный автоматизм — порой она ловила себя на том, что любой поступок, любое действие рассчитывает заранее и стремится выполнить рационально. Чистит ли она картошку на кухне — лишнего движения не сделает, не потратит лишней минуты; катается ли на лыжах — максимум пользы извлечет из вкусного воздуха, морозца, методично пройденных километров; репетирует ли новую роль — сразу схватывает главное, профессионально запоминая свой текст и опуская, отбрасывая ненужный текст партнеров.

В Доме радио, где служила Вера Ивановна, много было молоденьких девчоночек — монтажниц, секретарш, машинисток, — они бегали по лестницам, одинаково грациозные и свеженькие, с одинаковыми прическами, одинаково похожие на веселеньких собачек. Вера Ивановна им не завидовала теперь.

И службу свою Вера Ивановна не променяла бы ни на какую другую, даже на столичной сцене.

Есть на радио скромная отрасль — вещание для детей. Маленькая редакция, бедный штат в несколько душ (обязательно женских). Детское вещание частенько затирают, режут фонды, для записи выделяют самую скверную студию и самую изношенную аппаратуру. На летучках эфир делят «взрослые» киты: общественно-политическое вещание, промышленное, литературно-драматическое, музыкальное; дамы из детского отдела боятся вставить словечко. А этот детский отдел, между прочим, совмещает в себе функции всех китов, всех «взрослых» отделов: юным слушателям нужна и политическая передача, и научно-популярная, и музыкальная, и литературная… Скромные дамы-редакторши, боящиеся слово сказать, на самом деле потрясающие эрудиты, обладатели энциклопедических знаний… Вера Ивановна, отнюдь не редактор, простой исполнитель, и то удивляется порой, какую громадную уйму вещей узнала, работая на радио. Детям рассказывают то же самое, что взрослым, но только интереснее, занимательней. Сегодня Вера Ивановна читает перед микрофоном сказку о волшебнице-химии, завтра — передача о сельском хозяйстве, послезавтра — беседа о музыкальных инструментах. Меняются образы, которые она создает, сотни, тысячи образов. Героический Васек Трубачев и Буратино, Лягушка-путешественница и негритенок Джим, собачка Гав-гавка и Двойка, отметка из школьного дневника… Где, в каком театре был бы такой диапазон?