— Спасите, дайте обогреться и спрячьте до вечера.

Батюшка спрашивает:

— А что вы, светы мои, со сносом или просто беглые?

Аркадий говорит:

— Ничего мы ни у кого не унесли, а бежим от лютости графа Каменского и хотим уйти в турецкий Хрущук, где уже не мало наших людей живет. И нас не найдут, а с нами есть свои деньги, и мы вам дадим за одну ночь переночевать золотой червонец и перевенчаться три червонца. Перевенчать, если можете, а если нет, то мы там в Хрущуке окрутимся.

Тот говорит:

— Нет, отчего же не могу? — я могу. Что там еще в Хрущук везть. Давай за всё вместе пять золотых— я вас здесь окручу.

И Аркадий подал ему пять золотых, а я вынула из ушей камариновые серьги и отдала матушке.

Священник взял и сказал:

— Ох, светы мои, всё бы это ничего, — не таких, мне случалось, кручивал, но не хорошо, что вы графские. Хоть я и поп, а мне его лютости страшно. Ну, да уж пускай, что Бог даст, то и будет, — прибавьте еще лобанчик хоть обрезанный и прячьтесь.

Аркадий дал ему шестой червонец полный, а он тогда своей попадье говорит:

— Что же ты, старуха, стоишь? Дай беглянке хоть свою юбченку да шушунчик какой-нибудь, а то на нее смотреть стыдно — она вся как голая. А потом хотел нас в церковь свести и там в сундук с ризами спрятать. Но только-что попадья стала меня за переборочкой одевать, как вдруг слышим у двери кто-то звяк в кольцо.

Глава тринадцатая

— Ну, свет, в сундук с ризами вам теперь, видно не попасть, а полезай-ка скорей под перину.

А мне говорит:

— А ты, свет, вот сюда.

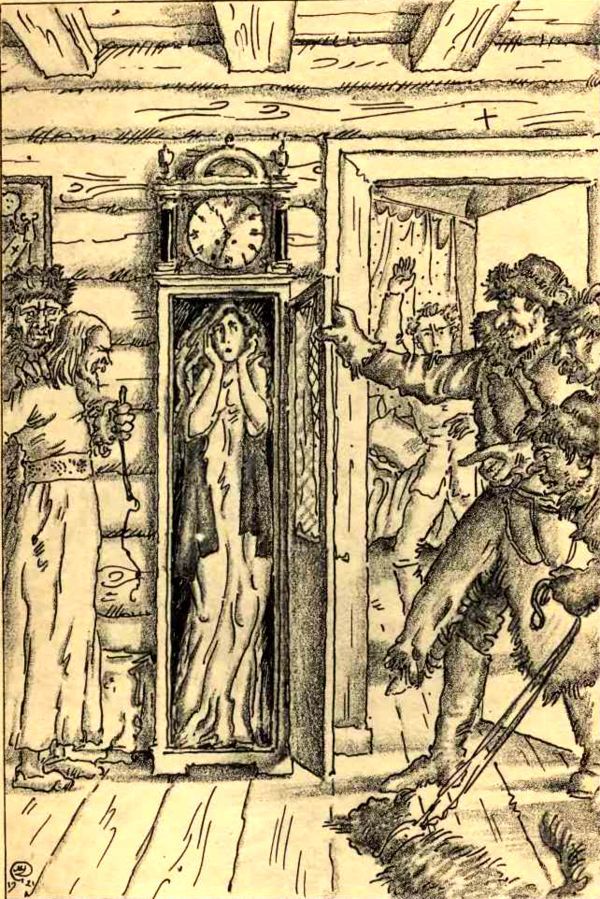

Взял да в часовой футляр меня и поставил и запер, и ключ к себе в карман положил, и пошел приезжим двери открывать. А их, слышно, народу много, и кои у дверей стоят, а два человека уже снаружи в окна смотрят.

Вошло семь человек погони всё из графских охотников, с кистенями и с арапниками, а за поясами своры веревочные, и с ними восьмой, графский дворецкий, в длинной волчьей шубе с высоким козырем.

Футляр, в котором я была спрятана, во всю переднюю половинку был пропилейный решетчатый, старой тонкой кисейкой затянут, и мне сквозь ту кисею глядеть можно.

А старичок-священник сробел, что ли, что дело плохо — весь трясется перед дворецким и крестится и кричит скоренько:

— Ох, светы мои, ой, светы ясные! знаю, знаю, чего ищете, но только я тут перед светлейшим графом ни в чем не виноват, ей, право, не виноват, ей не виноват!

А сам как перекрестится, так пальцами через левое плечо на часовой футляр кажет, где я заперта.

«Пропала я», думаю, видя, как он это чудо делает.

Дворецкий тоже это увидал и говорит:

— Нам всё известно. Подавай ключ вот от этих часов.

А поп опять замахал рукой:

— Ой, светы мои, ой, ясненькие! простите, не взыскивайте: я позабыл, где ключ положил, ей, позабыл, ей, позабыл.

А с этим всё себя другою рукой по карману гладит.

Дворецкий и это чудо опять заметил, и ключ у него из кармана достал и меня отпер.

— Вылезай, говорит, — соколка, а сокол твой теперь нам сам скажется.

А Аркаша уже и оказался: сбросил с себя поповскую постель на пол и стоит.

— Да говорит, — видно нечего делать, ваша взяла, — везите меня на терзание, но она ни в чем неповинна: я ее силой умчал.

А к попу обернулся да только и сделал всего, что в лицо ему плюнул.

Тот говорит:

— Светы мои, видите еще какое над саном моим и верностию поругание? Доложите про это пресветлому графу.

Дворецкий ему отвечает:

— Ничего, не безпокойся, всё это ему причтется, — и велел нас с Аркадием выводить.

Рассадились мы все на трое саней, на передние связанного Аркадия с охотниками, а меня под такою же охраною повезли на задних, а на середних залишние люди поехали.

Народ, где нас встретит, всё расступается, — думают, может-быть, свадьба.

Глава четырнадцатая

— Ах, даже нисколечко!

Тут что мне, верно, на роду было назначено не с милым, а с постылым, — той судьбы ли не минула; а придучи к себе в каморку только было ткнулась головой в подушку, чтобы оплакать свое несчастие, как вдруг слышу из-под пола ужасные стоны.

У нас это так было, что в деревянной постройке мы, девицы, на втором жилье жили, а внизу была большая, высокая комната, где мы петь и танцовать учились, а оттуда к нам вверх всё слышно было. И адский царь Сатана надоумил их, жестоких, чтобы им терзать Аркашу под моим покойцем…

Как почуяла я, что это его терзают… и бросилась… в дверь ударилась, чтоб к нему бежать… а дверь заперта… Сама не знаю, что сделать хотела… и упала, а на полу еще слышней… И ни ножа, ни гвоздя — ничего нет, на чем бы можно как-нибудь кончиться… Я взяла да своей же косой и замоталась… Обвила горло, да всё крутила, крутила и слышать стала только звон в ушах, а в глазах круги и замерло… А стала я уж опять себя чувствовать в незнакомом месте, в большой светлой избе… И телятки тут были… много теляточек, штук больше десяти, — такие ласковые, придет и холодными губами руку лижет, думает мать сосет… Я оттого и проснулась, что щекотно стало… Вожу вокруг глазами и думаю, где я? Смотрю, входит женщина, пожилая, высокая, вся в синей пестряди и пестрядинным чистым платком повязана, а лицо ласковое.

Заметила эта женщина, что я в признак пришла, и обласкала меня, и рассказала, что нахожусь при своем же графскомъ доме в телячьей избе… «Это вон там было», пояснила Любовь Онисимовна, указывая рукою по направлению к самому отдаленному углу полуразрушенных серых заграждений.

Глава пятнадцатая

Пестрядинная старуха, у которой опозналась Любовь Онисимовна, была очень добрая, а звали ее Дросида.

— Она, как убралася перед вечером, — продолжала няня, — сама мне постельку из свежей овсяной соломки сделала. Так распушила мягко, как пуховичок, и говорит: «я тебе, девушка, всё открою. Будь что будет, если ты меня выскажешь, а я тоже такая, как и ты, и не весь свой век эту пестрядь носила, а тоже другую жизнь видела, но только не дай Бог о том вспомнить, а тебе скажу: не сокрушайся, что в ссыл на скотный двор попала, — на ссылу лучше, но только вот этого ужасного плакона берегись…».

И вынимает из-за шейного платка беленький стеклянный пузырек и показывает.

Я спрашиваю:

— Что это?

А она отвечает:

— Это и есть ужасный плакон, а в нем яд для забвения.

Я говорю:

— Дай мне забвенного яду: я всё забыть хочу.

Она говорит:

— Не пей — это водка. Я с собой не совладала раз, выпила… добрые люди мне дали… Теперь и не могу — надо мне это, а ты не пей пока можно, а меня не суди, что я пососу — очень больно мне. А тебе еще есть в свете утешение: его Господь уж от тиранства избавил!..

Я так и вскрикнула: «умер!», да за волосы себя схватила, а вижу не мои волосы, — белые… Что это!