С этой точки зрения, практическая реализация УМ-2Б с применением микроэлектроники и бескорпусных элементов означала бы прорыв, переход к новому качеству отечественных приборов, принципиальному снижению массы и дефицитных объемов на КА, а также к снижению энергопотребления.

Во-вторых, на конкретной сложной задаче была показана эффективность применения цифровой вычислительной машины универсального типа.

Удивило нас, правда, то, что разрабатываемая на микроэлектронике БЦВМ потребляет тоже много электроэнергии (заявленная электрическая мощность составляла 160 Вт по вторичной цепи), я имею в виду то, что ранее рассматриваемая нами для применения на космическом аппарате авиационная ЦВМ «Пламя», выполненная на дискретной полупроводниковой технике, по вторичной цепи требовала электрической мощности более 1000 Вт и совершенно по этому параметру не подходила для КА.

С учетом нашего заключения и замечаний по применению вычислительной техники и ЦВМ УМ-2Б в рассмотренной задаче и замечаний других подразделений нашего предприятия по остальным томам было подготовлено и отправлено в Ленинград в конце 1961 года общее положительное заключение ОКБ-1 на представленный проект.

Моей лаборатории было поручено курирование работ по ЦВМ УМ-2Б при реализации проекта «Союз».

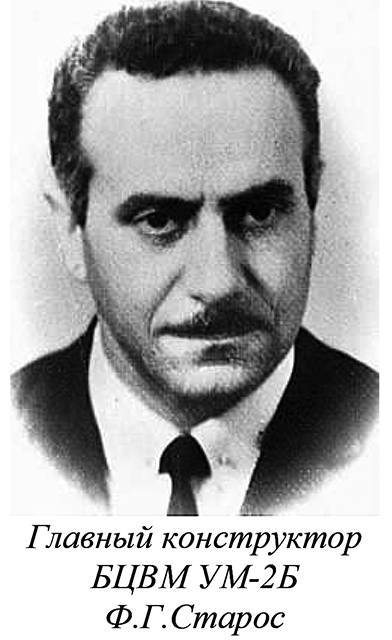

Вскоре после отправки заключения на проект «Блок» к нам в ОКБ-1 приехал Ф.Г. Старос.

Мы ничего не знали об этом человеке, кроме того, что сообщалось о нем в проекте как о главном конструкторе УМ-2Б. Перед его приездом с нами побеседовали, навели некоторого туману на его личность (правда, тот, кто этот туман наводил, и сам-то ничего не знал, кроме того, что он американец), предупреждали не быть особо разговорчивыми. Состоялось наше первое знакомство с этим человеком, при котором присутствовали Б.Е.Черток, К.П. Феоктистов (заместитель начальника проектного отдела по пилотируемым кораблям), А.А.Шустов и я.

Все мы вынесли от общения с этим интересным человеком очень хорошее впечатление.

Перед нами был не только руководитель и специалист своего дела, но и одержимый оптимист победы микроэлектроники в приборостроении.

Обсуждая технические вопросы по УМ-2Б, Филипп Георгиевич убеждал нас в том, что через пять лет вычислительная часть УМ-2Б будет величиной со спичечный коробок. Причем весь облик его, темные горящие глаза, правильная, почти без акцента русская речь не оставляли у собеседников сомнений в его правоте.

От таких перспектив, как говорится, захватывало дух.

Вскоре для ознакомления с работами КБ-2 на месте меня направили в Ленинград вместе с моим сотрудником Константином Чернышевым.

Лично Ф.Г.Старос показал нам все, чем в то время располагало КБ-2. Целиком, естественно, микроЦВМ не было, но были показаны отдельные узлы, технология проектирования и изготовлеения микросборок. Познакомились с заместителем Филиппа Георгиевича — Иосифом Вениаминовичем Бергом, с которым впоследствии пришлось тесно общаться. В отличие от Староса, Берг говорил с большим акцентом, и, когда они были вдвоем, в основном говорил первый.

Так мы стали работать с КБ-2 Ф.Г.Староса вначале как кураторы УМ-2Б для задачи стыковки и сборки КА.

Однако вскоре, и не совсем по причинам техническим, дальнейшие работы с ленинградским предприятием по разработке и использованию аппаратуры сближения и стыковки были прекращены. Но для нас уже была «засвечена» УМ-2Б, и мы продолжали по ней работы, но в другом применении.

А какие были предпосылки этого другого применения?

В соответствии с ранее упоминавшимся постановлением правительства от 23 июня 1960 года в ОКБ-1, наряду с работами по созданию тяжелого носителя, получившего индекс Н-1, в отделе М.К.Тихонравова под руководством Глеба Юрьевича Максимова (в его же секторе велись работы по проектам 1МВ, 2МВ) в 1961 году начались работы по проекту тяжелого космического корабля (ТМК) для пилотируемого полета на Луну и Марс. В 1962 году моя лаборатория параллельно с работами по ПВУ 2МВ была подключена и к работам по ТМК.

Мы стали участниками этого уникального проекта. То, что он опережал себя на многие десятилетия, к счастью, мы тогда не понимали.

В отделе А.А.Шустова мы взялись за проработку вопросов создания БЦВМ для этого корабля и на ее базе создания системы централизованного контроля и логического управления бортовыми системами (СЦКиУ). При разработке технических требований к БЦВМ и системе пришлось в прямом смысле окунуться в фантастические по тем временам проблемы. Например, нам было предложено проработать систему управления и контроля замкнутым биологическим комплексом на основе водоросли хлореллы, которую планировали поместить на космический корабль в качестве генератора пищи для космонавтов. Ученые уже давно знали об удивительных свойствах хлореллы Они заметили ее весьма ценный химический состав. Высоким содержанием белков может похвастать далеко не каждый вид растения, у хлореллы же они составляют почти половину ее веса. Не менее ценна и вторая половина содержимого хлореллы; это жиры и углеводы, да еще почти полный комплект всевозможных витаминов: A, Bi В2, В6, Bi2, С и других. Проведенными опытами была также доказана способность хлореллы в зависимости от режима питания менять свой состав: к примеру, при необходимости накапливать больше белков или жиров. Короче говоря, предполагалось, что это тот продукт, который может обеспечить питанием космонавтов в длительном путешествии к Марсу, Венере, Луне.

Таким комплексом занимались в Институте физиологии растений им.К.А.Тимирязева АН СССР в Москве. Встретились мы с ботаниками, посмотрели на эту чудо-водоросль, попробовали ее на вкус, в общих чертах обсудили с ботаниками проблему управления этим организмом.

Хлорелла, как оказалось, реагирует и на колебания температуры воды, и на изменение освещенности, сильно снижая свою производительность как при похолоданиях, так и при уменьшении освещенности. Влияет на ее рост и режим питания, состав воды и различных примесей. А как влияют на нее различные факторы космического полета — это только одному Богу известно.

Можно представить, какие проблемы нужно было решать при управлении этим живым объектом на космическом корабле.

С биологическими объектами обращаться и в земных условиях непросто, а что уж говорить об условиях их работы в неведомом космосе?

Проникшись глубоким уважением и к водоросли, и к ботаникам, стали прорабатывать вопросы управления ее ростом и работой на космическом корабле. За проработку алгоритмов управления с увлечением взялись Радий Казаринов, Петр Масенко и пришедший к нам молодой специалист из МЭИ Виктор Шаров.

Проектанты поставили перед нами еще одну необычную задачу — контролировать состояние человека на космическом аппарате, находящегося в состоянии гипотермии. Контролировать параметры жизнедеятельности человека — задача технически для системы контроля того времени вполне реализуемая. Но «заморозить» космонавта для длительного космического путешествия в конце 60-х годов XX века — это была задача из области фантастики.

У человека в состоянии гипотермии сильно понижается обмен веществ. Организму требуется меньше энергии, а следовательно, и меньше пищи. Когда температура тела понижается, все функции человеческого организма замедляются. Уменьшается число сердечных сокращений, а также частота дыхания, поскольку тканям тела требуется меньше кислорода. При температуре тела 30°С обменные процессы замедляются на 50%, при 25°С скорость обмена веществ падает до 25 %. Можно представить себе, какие это даст преимущества, если учесть, что для 250дневного путешествия на Марс каждому члену экипажа космического корабля потребуется около 1200 кг пищи, кислорода, воды и средств удаления углекислого газа.

С другой стороны, гипотермия связана с определенным риском для организма человека, а ее создание и поддержание в условиях космического полета было бы очень сложной технической задачей.