Именно в подобные периоды глобальных технологических сдвигов возникает «окно» возможностей для отстающих стран вырваться вперед и совершить «экономическое чудо». Для этого необходим мощный инициирующий импульс, позволяющий сконцентрировать имеющиеся ресурсы на перспективных направлениях становления нового технологического уклада и опередить другие страны в развертывании производства и сбыта хотя бы части его ключевых товаров.

Ключевая идея требуемой стратегии развития заключается в опережающем становлении базисных производств нового технологического уклада и скорейшем выводе российской экономики на связанную с ним новую длинную волну роста. Для этого необходима концентрация ресурсов в развитии составляющих его перспективных производственно-технологических комплексов, что требует целенаправленной работы национальной финансово-инвестиционной системы, включающей механизмы денежно-кредитной, налогово-бюджетной, промышленной и внешнеэкономической политики. Их необходимо ориентировать на становление ядра нового технологического уклада и достижение синергетического эффекта формирования кластеров новых производств, что предполагает подчиненность макроэкономической политики приоритетам долгосрочного технико-экономического развития[33].

Последнее десятилетие, несмотря на кризис, расходы на освоение составляющих новый уклад технологий и масштаб их применения растут в передовых странах с темпом около 35% в год. Устойчивый и быстрый рост ядра нового технологического уклада, состоящего из комплекса сопряженных нано-, био-и информационно-коммуникационных технологий, создает материальную основу нового длинноволнового подъема экономики. Потребуется еще 3-5 лет для формирования технологических траекторий этого подъема, следование которым кардинально изменит структуру современной экономики, состав ведущих отраслей, крупнейших корпораций и лидирующих стран. Если России за это время не удастся совершить технологический прорыв в освоении базовых производств нового технологического уклада, то технологическое отставание от передовых стран начнет быстро возрастать, а экономика еще на 20-30 лет окажется запертой в ловушке догоняющего развития, сырьевой специализации и неэквивалентного внешнеэкономического обмена. Нарастающее технологическое отставание подорвет систему национальной безопасности и обороноспособность страны, лишит ее возможности эффективно противостоять угрозам новой мировой войны.

Как показывает опыт совершения технологических прорывов в новых индустриальных странах, послевоенной Японии, современном Китае, да и в нашей стране, требуемое для этого наращивание инвестиционной и инновационной активности предполагает повышение нормы накопления до 35-40% ВВП (Табл.2). При этом, чтобы «удержаться на гребне» нынешней фазы новой волны экономического роста, инвестиции в развитие производств нового технологического уклада должны удваиваться каждый год.

Табл.2

Вместе с тем необходимо учитывать, что стратегия опережающего развития может быть реализована в освоении только передовых технологий. В отстающих отраслях должна реализовываться стратегия динамического наверстывания, предполагающая широкое заимствование современных технологий за рубежом и их освоение с дальнейшим совершенствованием. В перерабатывающих отраслях следование этой стратегии может дать многократное увеличение выхода готовой продукции с единицы используемого сырья, которое для лесоперерабатывающей и нефтехимической промышленности составляет десятикратную величину, для металлургической и химической промышленности – пятикратную, для агропромышленного комплекса – трехкратную.

Таким образом, оптимальная стратегия развития должна сочетать: стратегию лидерства в тех направлениях, где российский научно-промышленный комплекс находится на передовом технологическом уровне и стратегию динамического наверстывания в остальных направлениях. В отношении сектора НИОКР целесообразна стратегия опережающей коммерциализации результатов фундаментальных и прикладных исследований. Для реализации этого оптимального набора стратегий нужна комплексная государственная политика, включающая:

- создание системы стратегического планирования, способной выявлять перспективные направления экономического роста, а также направлять деятельность государственных институтов развития на их освоение;

- обеспечение необходимых для опережающего роста нового технологического уклада макроэкономических условий;

- формирование механизмов стимулирования инновационной и инвестиционной активности, реализации проектов создания и развития производственно-технологических комплексов нового технологического уклада, модернизации экономики на их основе;

- создание благоприятного инвестиционного климата и деловой среды, поощряющей предпринимательскую активность в освоении новых технологий;

- поддержание необходимых условий расширенного воспроизводства человеческого капитала и развития интеллектуального потенциала.

Наиболее узким местом, затрудняющим реализацию стратегии опережающего развития, является отсутствие механизмов внутреннего долгосрочного дешевого кредита. Международный и наш собственный исторический опыт осуществления успешной структурной перестройки экономики свидетельствуют о необходимости резкого увеличения объема инвестиций для своевременного становления нового технологического уклада. Главным источником финансирования этого роста инвестиций является соответствующее расширение внутреннего кредита (Табл.3).

Табл.3

6.Переход к суверенной денежно-кредитной политике

В настоящее время вследствие слабости внутренних механизмов кредитования российская экономика не может самостоятельно развиваться, следуя за внешним спросом на сырье и иностранными инвесторами. Для формирования внутренних источников долгосрочного кредитования модернизации и развития экономики необходим переход к политике денежного предложения, обеспеченной внутренним спросом на деньги со стороны реального сектора экономики и государства, а также национальными сбережениями, как это делается в развитых и успешно развивающихся странах[34].

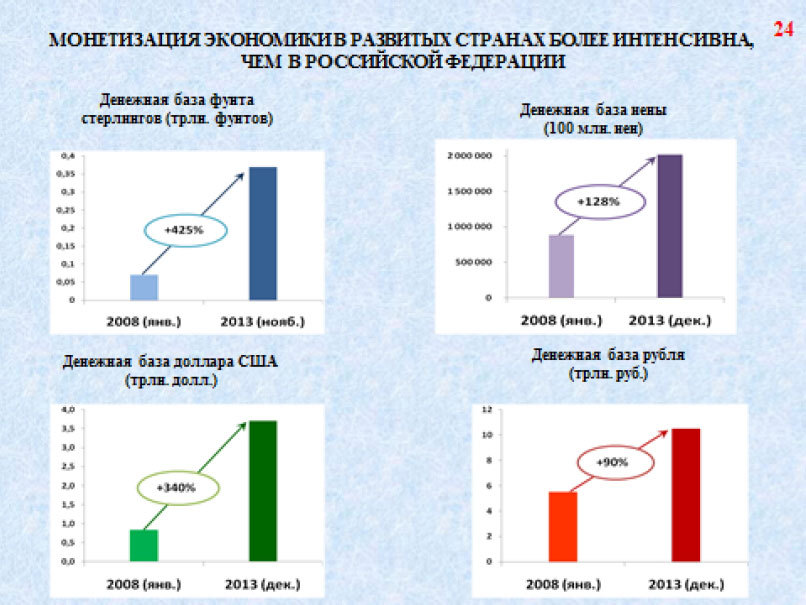

Для обеспечения расширенного воспроизводства российская экономика нуждается в существенном повышении уровня монетизации, расширении кредита и мощности банковской системы. Необходимы экстренные меры по ее стабилизации, что требует увеличения предложения ликвидности и активизации роли ЦБ как кредитора последней инстанции. В отличие от экономик стран-эмитентов резервных валют, основные проблемы в российской экономике вызваны не избытком денежного предложения и связанных с ним финансовых пузырей, а хронической недомонетизацией экономики, которая длительное время работала «на износ» вследствие острого недостатка кредитов и инвестиций (Рис.10).

Рис.10

Источник: Д.А.Митяев

Необходимый уровень денежного предложения для подъема инвестиционной и инновационной активности должен определяться спросом на деньги со стороны реального сектора экономики и государственных институтов развития при регулирующем значении ставки рефинансирования. При этом переход к таргетированию инфляции не должен происходить за счет отказа от реализации других целей макроэкономической политики, включая обеспечение стабильного курса рубля, роста инвестиций, производства и занятости. Эти цели могут ранжироваться по приоритетности и задаваться в форме ограничений, достигаясь за счет гибкого использования имеющихся в распоряжении государства инструментов регулирования денежно-кредитной и валютной сферы. В сложившихся условиях приоритет следует отдавать росту производства и инвестиций в рамках установленных ограничений по инфляции и обменному курсу рубля. Для удержания инфляции в установленных пределах необходима комплексная система мер по ценообразованию и ценовой политике, валютному и банковского регулированию, развитию конкуренции.

[33]

С.Глазьев. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. М.: Экономика.2010

[34]

С.Глазьев. Снова к альтернативной системе мер государственной политики модернизации и развития отечественной экономики (предложения на 2013 — 2014). Российский экономический журнал. N3.2013