Все так просто и буднично, что Славе очевидна несостоятельность слухов и подозрений, о которых говорили и Егорыч, и Вера Васильевна.

Надо бы как-то утешить Быстрову, но у Славы нет нужных слов.

Он доходит с ней до ее избы.

— Прощайте, — говорит Слава. — Если что понадобится ребятам…

— Может, зайдете? — приглашает Быстрова. — Помянем Степана Кузьмича…

«Недоставало только, чтобы я поминал Степана Кузьмича со всем этим кулачьем», — думает Слава.

Обращается к Павлу Тихоновичу Жильцову:

— Лошадь моя у вас, Павел Тихонович?

— У нас, у нас, — подтверждает тот. — Да куда вы спешите?

— Не могу, — отказывается Слава. — Прикажите запрячь.

— Мигом. — Жильцов кивает одному из парней. — А то остались бы?

Парень чуть не бегом покидает компанию. Слава подает руку Быстровой и Жильцову и уходит вслед за парнем.

Тот выводит из конюшни Урагана, запрягает в ползунки, протягивает гостю вожжи, Слава забирается под полость, с места пускает коня рысью и летит по распахнутой ему навстречу солнечной зимней дороге.

37

Славе хочется изгнать из памяти эти жалкие похороны, Быстров достоин лучших похорон, но забыть их ему не удастся никогда.

На околице какой-то прохожий вышел на дорогу. Не натяни Слава вожжи, Ураган подмял бы его.

Мужчина в меховом полупальто, имя которого Слава тщетно пытался вспомнить на кладбище!

— Вы в своем уме?! — сердито крикнул Слава, останавливая коня.

— А что, испугались? — задорно спросил незнакомец, улыбаясь Ознобишину. — Тоже ушел с поминок, жду вас, подвезете до Черногрязки?

Слава подвинулся.

— Садитесь…

— Не узнаете? — все так же весело спросил незнакомец.

— Нет.

— Я сразу заприметил, что не узнаете. Выжлецов я, мельник из Козловки. Помните, приезжали ко мне с Быстровым… Оружие отбирать.

Господи… Да как же он мог забыть эти рыжие усики и бегающие голубые глазки?… Выжлецов! Он, правда, подобрел, лицо лоснится, глазки заплыли жирком, но все такой же вертлявенький, и Слава не понимает, почему на кладбище он казался и выше, и осанистее.

— Забыл, — признался Слава. — Ведь это когда было? Года три уже…

— А я не забыл, — весело продолжал Выжлецов. — Никогда ничего не забываю. И как чай вы у меня пили, и как пулемет встребовали…

Славе стало не по себе.

— А пистолетик сейчас при вас? — ласково осведомился Выжлецов.

— Какой пистолетик?

— Какой положен вам при вашей должности. Для охраны себя и государства.

— Нет у меня никакого пистолетика, — сердито сказал Слава. — Да и не нужен он мне.

— И напрасно, с пистолетиком завсегда спокойнее, — наставительно возразил Выжлецов. — А при мне пистолетик, и в случае надобности я могу его и применить.

Славе понятно, Выжлецову хочется его попугать.

— Пугаете меня?

— По возможности, — отвечал Выжлецов, улыбаясь. — Три года назад вы меня пугали, теперь мой черед.

— Не получится, — сказал Слава, хотя на душе у него неспокойно. — Я не из пугливых, я школу прошел не у кого-нибудь, а у Степана Кузьмича.

— А мы и его угомонили, — вдруг зло и противно сказал Выжлецов.

Теперь уже Слава отодвинулся от своего соседа.

— То есть как угомонили?

— А очень просто: привели приговор в исполнение.

— Какой приговор?

— Видишь ли, парень, удайся Антонову восстание, — принялся неторопливо рассуждать Выжлецов, — установилась бы в России наша, мужицкая, власть, и я бы при этой власти обязательно стал председателем трибунала.

— И что же бы ты делал? — насмешливо спросил Слава, тоже переходя на «ты», как и его собеседник. — Что бы ты делал, председатель трибунала?

— Вешал бы таких, как ты.

— Значит…

— Правильно, правильно, — подтвердил Выжлецов. — Приговорили мы твоего наставника и…

И выразительный жест подкрепил слова Выжлецова.

— Так вы… — Славе трудно произнести это слово. — Убили его?

— Зачем убили? — поправил Выжлецов. — Казнили, а не убили.

И жестоко в подробностях рассказал.

Лишь спустя много месяцев из рассказа Выжлецова и отдельных подробностей, запомнившихся разным людям, встречавшим Быстрова незадолго до смерти, Слава смог понять, как погиб Быстров.

…Очутившись не у дел, Быстров старался не сидеть сложа руки. С утра справлял всякие хозяйственные нужды: колол дрова, замешивал корове резку, поправлял домашние постройки. Иногда шел в читальню и бегло просматривал газеты. Разговаривать о текущих событиях не любил, все, что писалось в газетах, было ему, видимо, не по нутру. Редко, но случалось, заходил в сельсовет. Там тоже ни с кем и ни о чем не говорил. Постоит, послушает, что говорят другие, и уйдет. Кое-кто в Малоархангельске дивился, что он не уехал обратно в Донбасс работать на шахте. Но Славе, еще когда он жил в Успенском, казалось, что Быстров болен, износился, хотя сам он никому на здоровье не жаловался. К вечеру, когда Степаном Кузьмичом очень уж, должно быть, овладевала тоска, он доставал самогон. В общем, после исключения из партии жил он бездеятельно и скучно.

Он и в то утро встал, как обычно, спозаранку. Пообещал жене съездить в лес, нарубить дров. Деревья он рубил безнаказанно, для лесников он по-прежнему оставался начальством, и никто не осмелился бы задержать Быстрова в лесу. Дети ушли в школу. За женой прибежала соседская девчонка, позвала к соседям. Жена вскоре вернулась, сказала, что Выжлецов, мельник из Козловки, хочет с Быстровым поговорить. Он удивился: «Что ему от меня надо? — и сказал: — Пусть приходит». Жена сказала, что Выжлецов будет ждать его в роще. Быстров сказал, что ни в какую рощу не пойдет, если нужен, пусть приходят к нему. Тогда жена ушла снова и, возвратясь, сказала, что Выжлецов хочет показать Быстрову место, где зарыто оружие. Время борьбы с Советской властью кончилось, и Выжлецов хочет разоружиться. От такого дела Быстров отмахнуться не мог, оно было в характере Быстрова: самому разоружить, самому принять капитуляцию… В нем вспыхнул прежний Быстров. Он оделся, бросил жене на ходу: «Я скоро вернусь» — и ушел.

Подходя к роще, Быстров насторожился, Выжлецов стоял на опушке, вид у него был неуверенный, сконфуженный, один Выжлецов не мог быть опасен для Быстрова.

Легким шагом Быстров приблизился к невзрачному человечку.

— Ну, что там у тебя, показывай.

— Добрый день, Степан Кузьмич, — вежливо поздоровался Выжлецов. — Чуть подальше. Идемте.

Незащищенно повернулся к Быстрову спиной, пошел в глубь рощи.

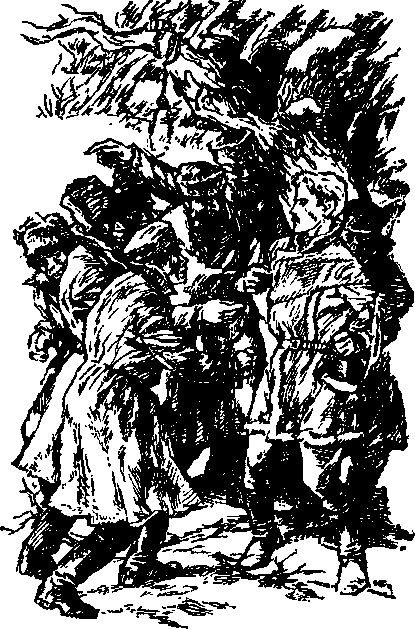

И вдруг из-за поросли молодых дубков показались Василий Созонтович Жильцов, Фролов, Купавин…

Быстров тут же понял, что его ждет, повернись он и побеги, он мог от них уйти, вряд ли они рискнули бы стрелять, стрельба днем в роще вызвала бы в деревне переполох.

Но гордости Быстрову было не занимать стать, именно классовой, революционной гордости.

Не промедли он, спас бы себе жизнь!

Но он продолжал идти за Выжлецовым, навстречу корсунским богатеям, для которых был олицетворением той самой бедноты, что порушила все хозяйственные устои и грозила самому их существованию.

А через минуту на прогалину выбежали те самые кулацкие сынки, которых тот же Быстров беспощадно преследовал за дезертирство.

Выжлецов повернулся, махнул им рукой, и они скопом навалились на Быстрова.

Как псы, что вцепляются в затравленного медведя, повисли эти парни на Быстрове, схватили за руки, за ноги, теперь уж им никак нельзя было его упустить.

— Приторачивайте, приторачивайте его! — Выжлецов указал на ближний дуб. — Веревками. Покрепче!

Веревки у них были припасены, все было рассчитано заранее. Быстрова привязали к стволу.

Подошли отцы этих парней, молча встали напротив Быстрова.

— Ну а дальше что? — хрипло спросил Быстров, сглатывая слюну.

— А дальше мы тебя судить будем, собака! — крикнул Выжлецов. — Ты нас, а мы тебя!