Тысячелетие прошло с той поры, как Русь приняла христианскую веру. Многие города и страны объехали посланцы великого князя Владимира и нигде не нашли веры красивее, чем в Византии.

Ныне кончается эта вера, на смену ей приходит другая, более совершенная — тысячу лет верили христиане в жизнь, которой не знали, а теперь, на смену ей, приходит жизнь познанная, красивая, жизнь на земле.

Уходит Иван Фомич, ни до чего ему уже нет дела, все презрел, все оставлено — и просторный дом помещиков Озеровых, и деревенская гимназия, и постоянные тяжбы с мужиками, и откормленные свиньи, и собрание русских классиков…

Он уважать себя заставил! Все село собралось хоронить Ивана Фомича, Коричневая старуха, которую Слава и в глаза-то никогда не видал, стоит обок и плачет. Устинов Филипп Макарович крестится размашисто, широко, истово, впрочем, ему можно, он беспартийный, ему подобает стоять в церкви и провожать Ивана Фомича, соблюдая установленные правила. Ирина Власьевна, опухшая и постаревшая, смотрит не на мужа, а куда-то вперед. Смотрит пристально, неотступно, скорбно. Попросят ее теперь выселиться из школы… Слава давно уже не видел Ирины Власьевны и не может отвести от нее глаз. На ней серая кофта и черная юбка, кофта поверх юбки. Попросят из школы! А куда она пойдет? Ни Митрофан Фомич, ни Дмитрий Фомич не возьмут ее, каждый сам за себя. Придется ей перевестись в какую-нибудь начальную школу, думает Слава. Надо будет сказать об этом Зернову. Ничего, не пропадет Ирина Власьевна.

— Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!

Льются-переливаются женские голоса на клиросе.

Отец Кузьма подает отцу Валерию кадило. Идет отец Валерий вокруг гроба, взмахивает кадилом. Не пожалел дьякон ладана. Синий дым клубится в воздухе.

Взгляд Славы устремляется вверх, под самый купол. Как чудесна все-таки высота!

Отец Валерий все машет и машет кадилом.

— Со святыми упокой, Христе, души раб твоих, праотец, отец и братии наших, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная!

Жизнь бесконечная… Всякой жизни приходит конец. Пришел конец Ивану Фомичу. Отпоют, попрощаются, зароют… Как бы не так! Он будет жить! Школа никуда не денется, не пропадет. От помещиков Озеровы" воспоминания не останется, а школа будет существовать. Будут жить и действовать его ученики. Я буду жить. Зря, что ли, спорили мы с ним о Блоке! Не поспорили бы, не вступил бы я в комсомол…

Как ужасно поет коричневая старуха! Все время фальшивит. Дочери отца Тархова поют чисто, радостно.

24

Слава совсем было отрешился от всего, что его окружало, как вдруг откуда-то из-под купола упал солнечный луч и коснулся его лица…

Слава оглянулся как раз в тот самый момент, когда в церковь вошла Маруся Денисова.

Она медленно шла по каменным плитам, прижимая к груди цветущие яблоневые ветви.

Нежные бело-розовые цветы дышали весенней истомой, источали еле ощутимый сладковатый аромат, лепестки дрожали…

Маруся медленно шла по церкви, прижимая к груди цветы, и вдруг — неожиданно, сразу, внезапно — Славу пронзила мысль, что он любит… Любит Марусю!

Раньше он даже подумать не мог, что может кого-нибудь полюбить, любовь настигла его в тот момент, когда Маруся приблизилась к гробу.

Она обошла аналой, поднялась на ступеньку, стала в ногах Ивана Фомича, чуть наклонилась вперед и положила цветы.

Нет в мире ничего прекраснее этих розово-белых цветов. Слава сразу ощутил всю прелесть и красоту… Цветов или Маруси? Никогда не видел он ее такой… Такой красивой! Видел множество раз, но не замечал ни ее горделивой осанки, ни разлетевшихся к вискам коричневых бровей, ни узких больших глаз, ни синего их блеска, ни пушистых прядок на висках, ни строгих тонких губ, ни румянца на смуглых щеках, ни легких рук, обтянутых голубеньким ситцем…

Румянец заливает щеки, но Слава этого не чувствует, товарищу Ознобишину не подобает краснеть. Как, впрочем, не подобает и обращать внимание на девушек… Да еще во время заупокойной службы!

— Прощайтесь, — негромко произносит отец Валерий.

Первой подходит Ирина Власьевна. В лице у нее ни кровинки. Но не плачет. Губы стиснуты, точно они на замке. Наклоняется к мужу.

Вот и Дмитрий Фомич подходит, и Устинов, и Введенский…

Кто-то смотрит на Славу, он понимает, его черед.

Прощайте, Иван Фомич…

Слава толкает кого-то, кто стоит позади него, но не оборачивается.

— Простите, — говорит он и подходит к Марусе.

— Здравствуй…

— Здравствуй, Слава…

Они рядом, как два школьника, как два ученика.

Слава чуть касается ее руки.

— Где это ты обломала яблони?

— Возле школы, — шепчет Маруся. — Яблокам на них все равно не бывать, обдерут и ребята и телята.

Она права, с тех покалеченных яблонь, что растут перед школой, никто еще не дождался ни яблока, не успеют появиться завязи, как ребятишки обобьют палками.

Легкое замешательство, и вот уже плывет Иван Фомич на холстах в свой последний путь.

Стоят Слава и Маруся у могилы…

Последние возгласы певчих, последний взмах кадила, последний крик…

Ирина Власьевна приглашает всех на поминки, поминальный обед братья устраивают у Митрофана Фомича, там уж загодя припасена не одна четверть самогона, наварено и нажарено столько, чтобы все разошлись со сладкой думой о покойнике.

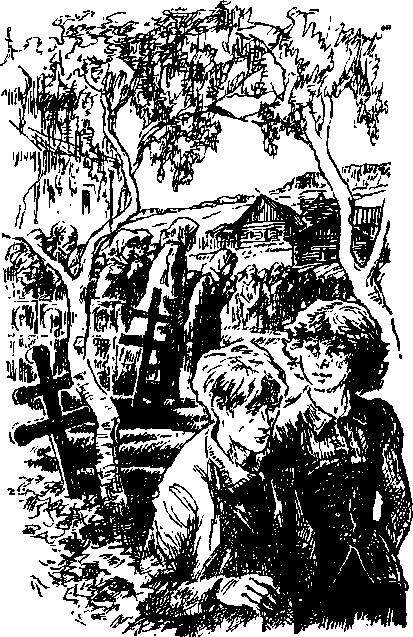

— Пойдем? — спрашивает Слава, и Маруся понимает, не к Митрофану Фомичу зовет он ее, они прячутся за березу и скрываются меж крестов, темных, обветренных, обветшалых.

Где-то здесь закопан Полиман, деревенский дурачок, расстрелянный проезжим трибуналом.

Но Слава о дурачке даже не вспоминает, иная мысль, острая и хмельная звенит в его голове.

Как же не замечал он Марусю? Вместе учились, ходили в один класс, сидели неподалеку, и — не замечал, не замечал, а сейчас заслонила все на свете?

— А знаешь, Маруся, я часто о тебе вспоминаю, — говорит Слава…

Ни разу, ни разу не вспомнил он о ней в Малоархангельске!

— Знаю, — говорит Маруся.

Откуда она может знать?

Они выбираются из частокола крестов, ноги тонут в густой траве.

— Ты любишь стихи? — спрашивает Слава.

— Не знаю, — отвечает Маруся.

Не сговариваясь, переступают заросшую травой канаву.

— Смотри, — говорит Маруся. — Как сильно цветет земляника.

— А ты умеешь варить варенье? — спрашивает Слава.

— Не знаю, — отвечает Маруся. — Дома у нас не варят варенья.

— А у меня мама очень хорошо варит, — говорит Слава.

— А она научит меня? — спрашивает Маруся.

— Конечно, — говорит Слава.

И опять молча бродят в березовой рощице.

— Мне пора, — говорит Маруся. — А то заругаются, скоро корову доить.

— Хорошо, — соглашается Слава. — Пойдем.

— Нет, ты погоди, — говорит Маруся. — Пойдем порознь, а то неудобно…

Она уходит, и Слава один уже слоняется между берез и думает, какое это странное чувство — любовь.