Гоголь создает совершенно оригинальную форму гротеска. Картина мира, созданная им, лишена границ, вернее, они чисто иллюзорны. Структурирующая космос и хаос граница проходит только через сознание читателя.

Если метаморфоза, вынесенная их хаоса в космос, порождает гротеск, а гротеск неизбежно порождает смех, то метафора является некоей противоположностью метаморфозы, и ее отношение к смеху значительно сложнее. Метафора изначально космична и связана с умножением форм выражения смысла. Метафора сама по себе уже является бинарной моделью. В ее состав входят разные формы выражения одного смысла. Встреча субъекта с метафорой предоставляет ему возможность выбора наиболее субъективно доступной для него формы выражения смысла. Невыбранная форма не только не отбрасывается, но и не подвергается сомнению, не закрепляется как оппозиционная выбранной, она продолжает существовать в поле потенциальных смыслов. Однако выбранная субъектом форма выражения смысла, присутствующая в метафоре, является для него не только наиболее доступной, но и субъективно наиболее значимой.

Смех, возникающий в ситуации встречи субъекта и метафоры, маркирует не границу между смыслами, воплощенными в ней, ибо границы этой просто нет, смех здесь маркирует инсайт, то есть момент озарения, нового видения ситуации, себя, жизни, обретение нового смысла. Смех при встрече с гротеском и метаморфозой маркирует границу жизни и смерти, потому что и гротеск и метаморфоза обращены именно к этой границе. Смех при встрече с метафорой маркирует границу между привычным видением мира и новым, небывалым, только что возникшим, между старой и новой картиной мира. Смех при встрече с метаморфозой знаменует победу жизни над смертью, уверенности над страхом; смех при встрече с метафорой знаменует преодоление субъектом самого себя, выход за пределы своего привычного осмысления мира в пространство новых смыслов, победу нового мировосприятия над старыми формами мышления.

В рассказе Хорхе Луиса Борхеса «Другой» старый писатель в 1969 году случайно встречается в парке с юным поэтом, который оказывается им самим, живущим в 1918 году. Они вступают в разговор, который не вяжется, собеседники не только плохо понимают друг друга, но им явно оказывается почти не о чем говорить. И Борхес, и Другой испытывают разочарование столь глубокое, что, вероятно, по крайней мере младший навсегда забудет эту странную встречу. Даже разговор об искусстве, который они пытаются завязать, показывает кардинальное несоответствие их взглядов.

Как на грех, толковали о литературе и языке — боюсь, я не сказал ничего нового по сравнению с тем, о чем обычно говорю с журналистами. Мой alter ego верил в надобность создания или открытия новых метафор, я же — лишь в точное соответствие слов, уже созданных нашей фантазией, моим собственным образам или общественным понятиям[154].

Если для молодого поэта творчество является процессом поиска и конструирования новых метафор, то старый писатель считает его лишь освоением и осмыслением гигантского интеллектуального опыта человечества, воплощенного в устойчивых мыслительных структурах. Если для молодого поэта творчество — это самовыражение через продуцирование новых, небывалых метафор, то для старого писателя творчество — это самовыражение в процессе поиска соответствия между аутентичными переживаниями и мыслительными конструкциями, накопленными гипертекстом культуры.

* * *

Итак, мы утверждаем: человек и смех родились одновременно. Человек — из высокоорганизованного животного, а смех — из генерализованной аффективной реакции этого животного. Особое, новое, двусмысленное человеческое сознание формировалось в процессе приспособления мозга к уникальным изменениям коммуникативного поля, возникшим в результате мутации. Смех не породил человеческое сознание, он спас его, но и человеческое сознание не породило смех, хотя на протяжении тысячелетий пытается понять его генезис, функции и структуру.

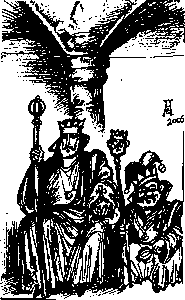

Двуединство сознания и смеха почувствовал еще Аристотель. Невольно напрашивается метафора. Человеческое сознание и смех столь же неразделимы и едины, как фигура древнего правителя и его шута. Единство шута и правителя (короля, царя) тоже замечено очень давно. Действительно, одежды их схожи, шут так же, как и правитель, одевается в красное («дурачки красненькое любят») — цвет избранника и жертвы. Шутовской колпак всегда пародирует корону. Недаром мучители, высмеивая «царя иудейского», желая превратить его в шута, одели Христа в багряницу и увенчали пародийным, сделанным из антиматериала, царским венцом из грязного придорожного колючего кустарника. Шут и правитель всегда являлись вместе, причем шут не только пародировал правителя, но и был его alter ego. Недаром развенчанный шекспировский король Лир удаляется в степь, в бурю, фактически в хаос в сопровождении шута. И результатом диалога-спора, который он ведет с ним, а фактически с самим собой, становится не возрождение умершего короля, а рождение Человека, который возвращается в мир, увенчанный не королевской короной, а скромным венком из полевых трав и цветов. Давно доказано, что присутствие шута при правителе является не проявлением прихоти богатого и сильного человека, порождено не жаждой развлечений и веселья. Шуты досаждали своим хозяевам, вызывали раздражение, лишали покоя и комфорта. Они не делали жизнь царя радостнее, терпеть их присутствие было одной из неприятных традиционных ритуальных обязанностей правителя. Фигура политического, военного и экономического правителя эпохи ранней государственности получила шута в наследство от своего предшественника — царя-жреца эпохи родового строя. Генезис и культурная динамика взаимоотношений царя-жреца и более позднего правителя, «настоящего» царя, раскрыты в замечательной работе Дж. Фрезера «Золотая ветвь».

Царь-жрец собственно правителем не был. Он был носителем магической оплодотворяющей силы, и обязанностью его было воздействие на природу. Рано или поздно, а обычно довольно рано, магическая мощь его иссякала. Это могло вызвать увядание природы, голод, эпидемии и другие нежелательные для социума явления. Потерявший силу царь-жрец должен был умереть и, воскреснув, вернуться к людям молодым и полным новых сил. Ритуальное моделирование его смерти и воскрешения типологически осмыслялось по той же схеме, что и инициация. Но если в инициации умирал ребенок, отрок, а возрождался взрослый, полный сил человек, полноценный член сообщества, то царь-жрец был человеком весьма зрелого возраста и, ритуально воскреснув, вряд ли бы превратился в молодого и полного сил. Поэтому его ритуальное убиение совпадало во времени с буквальным и он заменялся действительно молодым человеком, убившим его в поединке. Убийцей царя-жреца был пришелец, который мыслился как царь-жрец, возвратившийся после воскрешения из другого мира. Впоследствии восприятие настоящего царя как магической фигуры, как подателя плодородия породило конфликтные ситуации, которые общество постепенно научилось снимать при помощи ритуалов. Вместо царя стали развенчивать, осмеивать для последующего оживления и убивать заменяющего его раба или пленного. Постепенно и убиение отошло в прошлое или стало чисто символическим, осталось лишь жизнетворящее ритуальное осмеяние. Так постепенно сформировалась фигура шута, который стал смеховым двойником царя и которого не только осмеивали вместо царя, но который и сам становился носителем сначала чисто ритуального, а потом и всякого иного смеха.

Впрочем, тень функции царя-жреца продолжает присутствовать в восприятии массами правителя, от которого продолжают требовать харизмы (магической насыщенности). Соотношение фигуры правителя и шута, спасающего его от смерти, представляющих собой некую асимметричную бинарную оппозицию, типологически напоминает соотношение человеческого сознания и смеха. И общее не только во внешнем сходстве и множестве ассоциаций, порождаемых этим сходством, но и в том, как мы думаем, что смех, фигурально выражаясь, «спас» рождающееся человеческое сознание от погружения в хаос, которое могло бы произойти в результате деструктивных процессов, возникавших в ходе его становления.

154

Борхес Х.Л. Круги руин. СПб.: Азбука, 2000. С. 224.