— Ты же завтра, зараза, убирать будешь. Я тряпку бросил, вытереть что ли ноги не можешь? Да пошел ты…

И, значит, вдруг он является как из-под земли:

— Что я слышу! В казарме нашей Родины мат! А ну, смирно!

Я говорю:

— Товарищ командир, да я вот мою, мою, а они…

— Руки!

— Да я!..

— Руки! Два наряда вне очереди! — И начал орать, орать на меня. И у меня какое-то замыкание произошло, я табуретку схватил и в него табуреткой. Ну, а это штрафной — все. По-моему, уже финская шла война. Короче говоря, приказ сразу последовал:

— Взять! — меня сразу взяли. — Скрутить! И отвести его к врачу психопату!

Скрутили меня два здоровых мужика, под руки взяли и повели. И отвели, к счастью моему, в санбат к совсем молодому врачу. И он понимал, чем мне это грозит. И написал, что я нахожусь в состоянии аффекта. Меня привели обратно и вручили командиру, ну и тот, видно, уже отошел от возбуждения и сказал:

— Точно. Бьет на аффект — я так и знал. А, артист, добьешься!

И получил я тогда высшее наказание. Не помню, тогда десять суток губы давали или пятнадцать. Это такая дыра бетонная, окошечко с решеткой, койка, которая пристегивается — в шесть утра подъем — и она прихлопывается к стене. А пол обливают водой, чтоб ты не мог лечь на пол. Но ребята во дворе работали и мне совали или хлеба кусок, или еще чего-нибудь. Даже когда начальники отворачивались, миску супа горохового. Так что ничего. Но в общем-то сурово. Чирьями весь покрылся от холода. Посидишь там — много передумаешь.

Я забыл, когда это было, до или после этого случая — когда нас по тревоге подняли ночью всех: «В ружо! В ружо!» — ну, все, кто служил, знают, что это такое, ночью. И по порядку номеров: не первый-второй, а первый-второй-третий-четвертый-пятый… и когда дошло до половины батальона: «Стой! Направо!» — их отвели в сторонку, и потом нам сказали: «Прощайтесь!» И как раз до меня это и дошло, и я остался, а вся часть до меня ушла на фронт сражаться — зима была — в финской войне. И никто из них не вернулся. Все там и замерзли.

Я помню, у нас были каски и вязаные подшлемники. И когда был бросок на лыжах, то ты весь мокрый, и каска примерзала к волосам от пота — бессмысленное было одеяние. Тогда еще не было ни ватников под шинелью, ни портков ватных. Это уже потом, после финской войны появилось, где такие потери были. И лыжи были ужасные — на каких-то ремнях, а финны же были прекрасно оснащены.

Меня поражало убожество и скверность обучения. Я удивлялся — всегда говорили: «Все со средним образованием минимум», а я увидел совершенно полуграмотных темных людей, забитых. Пастух с Алтая был в нашей части, он не выдержал и удавился в сортире на ремне — не выдержал просто. Его вынули из ремня, откачали и отправили в штрафбат. Хорошо я здоровый был, тренированный в училищах акробатикой. И на лыжах хорошо ходил. Со мной только никто драться не хотел, потому что я левша. И очень трудно драться, опасно в штыковых боях — все отказывались. И когда с цепочки стрелять — стрелял я хорошо, но всем портил вид, потому что левша, а с другого плеча я плохо попадал. Поэтому на меня махнули рукой — уже тогда эта показуха царствовала, как везде, по всей стране. А я портил показатели, и поэтому мне разрешили: «Черт с ним, пусть дерется с другой руки и пусть стреляет с другого плеча».

Стрелял я хорошо и удивлялся — как же они не дают всем выучиться как следует стрелять — дают три патрона раз в неделю. Как же можно так выучиться, что же они делают?! Шагистика, муштра, штыковые бои, как разбирать винтовку, пулемет — и ручной, и станковый «Максим» — этому учили. Это мы умели. Марши всякие, броски, в непогоду — зимой и летом.

На общих основаниях я, наверное, месяцев шесть был. Я только помню, что простудился, поэтому у меня было перевязанное горло, бритый и уже много прошедший стрельб, муштры, штыковых боев. Это было где-то под Москвой, в Реутове, что ли, — я забыл.

Время шло к зиме, потому что было холодно. Я помню тусклые лампочки и эти лекции идиотские, в шесть утра подъем.

— Что есть транспорт? Транспорт есть кровеносные сосуды нашей Родины.

И мы, значит, начинали засыпать с открытыми глазами. Тогда кричали:

— Встать!

Вскакивали, а кто спать оставался, тех будили и давали наряды — мыть сортир, на кухню и так далее. И продолжалось опять:

— Что есть транспорт? Транспорт есть кровеносные сосуды нашей Родины.

И вот вдруг неожиданно собрали нас, перекличку сделали. Один из нас был Ворошилов — однофамилец. Командир как-то подобрался и говорит:

— Не родственник, случайно?

Тот говорит:

— Дальний, — хитрец.

— Будешь старшим!

Дали пакет с документами и, ничего не говоря, посадили в грузовик и повезли. И смотрю, везут на Лубянку. Мы думаем, за что?

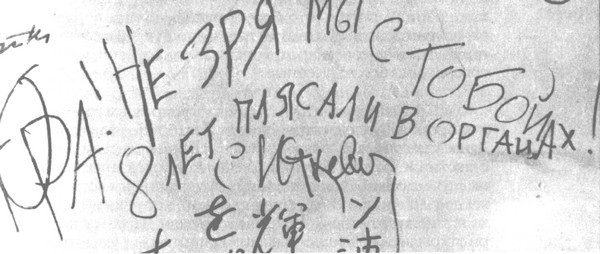

Потом водили-водили, привели в какую-то комнату и там сидит Юткевич, еще кто-то… а Юткевич был со мной знаком. И он говорит:

— Юра! — а я простуженный и охрипший был.

Я говорю:

— Так точно!

И начальник ансамбля говорит:

— Пусть почитает.

А Сергей Иосифович говорит:

— Ну, вы видите, он же простужен. Но я его знаю. Он способный человек, вы можете его брать.

Тот:

— Нет, надо послушать.

И вот я хрипатый начал Пушкина читать. Значит, голоса нет, повязка какая-то, грязные бинты… И я начал:

— Театр уж полон, ложи блещут. Партер и кресла, все кипит… и взвившись занавес шумит… блистательна, полувоздушна…

Сергей Иосифович говорит:

— Ну поверьте мне, он замечательный способный молодой человек, его стоит брать. И вот тогда я понял, что они куда-то нас берут.

И потом уже из казармы нас водили строем — репетировать. Юткевич ставил программу, Рубен Симонов ставил программу, потом нами руководили Тарханов, Белокуров. Мартьянова — замечательная дама была. На четырех артистов были три педагога — широкая организация. Не останавливалась ни перед чем. Там же команда была немыслимая, просто фантастическая. Все на том свете уже. Касьян Голейзовский — балетмейстер, знаменитый танцор Асаф Мессерер, Шостакович музыку и песни писал, Эрдман писал конферанс, а я вел программы. Такое было ассорти у Берии.

Нас из всей армии собрали тогда, поэтому был очень сильный ансамбль по составу.

В ансамбле не было руководителя. Был начальник ансамбля по прозвищу Полотер. У него всегда был красный нос и на нем чирей, потому что он любил, извините, волосы вырывать из носу. И собеседования с персоналом проводил таким образом: «Садись, прямо будем говорить… И запомни на всю жизнь. Иди, марш!» А дело было поставлено так: Юткевич ставил с ансамблем одну программу, Рубен Симонов — другую, Охлопков — третью. А всего три, кажется, программы поставили. Руководил нами Тарханов. Касьян Голейзовский танцы ставил, Шостакович музыку писал. В общем, ансамбль был — что надо!

Шостакович приходил за повидлом для детей. И робко делал круги с пустым бидончиком в руках, боясь это самое повидло попросить. Тогда вступал в дело Карэн Хачатурян.

Он, работая под бравого солдата Швейка, отправлялся к Тимофееву: «Товарищ начальник! Тут вот композитор Шостакович с бидончиком ходит, но стесняется. У него дети, а повидла нет. Прикажите наполнить бидончик повидлом?» И Тимофеев милостиво так «Ну, отлей ему…»

Привезли откуда-то, бедных — Вольпина и Эрдмана после их скитаний, когда чуть ногу не отняли у Николая Робертовича. С Вольпиным они чего-то рыли, в каких-то были третьесортных войсках, самых последних, и поэтому они последние и тащились, когда войска отступали. Их привезли в ансамбль, наверно, по совету Юткевича, который первую программу ставил большую.

Эрдман и Вольпин были солдатами. Но им отдельно выделили особое привилегированное помещение — комнатку. Вот где Эрдман и сказал: «Я сочинитель, вы хоть бы мне какую-нибудь шинель приличную принесли». И где-то мы ему достали генеральскую шинель. Он ее надел, и там зеркало было. И вот он себя оглядел в зеркале и сказал: «Ну вот, мне кажется, за мной опять пришли».