— Наш главный герой, — продолжал я, — человек простодушный. Он еще в общем-то ребенок. Действие у меня начинается в тысяча девятьсот двенадцатом году, он на «Титанике», который отплывает в свой первый рейс, и вся публика ждет, когда он, налетев на айсберг…

— А вы знаете, что сказал Лью Грейд про это свое хламье, фильм «Поднять "Титаник"»? «Дешевле было бы спустить Атлантику!»

— И тут вдруг — какой сюрприз! — продолжил я свой рассказ, — судно благополучно прибывает в Нью-Йорк, где нашего простодушного парнишку хватает за рукав журналистка, этакая сексуальная штучка вроде Лорен Бэколл[257], которая…

— Лорен Бэколл? — удивился он. — Вы, должно быть, шутите — ей разве что бабушек играть!

— Я хотел сказать Дэми Бэсинджер, которая спрашивает его, как прошло путешествие. Скучно, отвечает он, и тут…

— Дэми Бэсинджер? Ну вы и шутник, мистер Панофски! Хочу, чтобы вы знали: я высоко ценю возможность пораскинуть мозгами вместе с человеком, который был когда-то мощным игроком, но боюсь, что мне пора переходить к другим делам. Кстати! Вы знаете, что я женился на внучке Хайми Минцбаума Фионе? Я люблю ее. И Бог благословил нас двумя детьми.

— Их вы тоже любите?

— Вне всякого сомнения!

— Надо же.

Тут зазвонил телефон.

— Да, раз уж речь зашла о… чуть не сказал «о старом черте». Это моя жена. Извините…

— Конечно-конечно.

— Ага. Ага. А теперь успокойся, дорогая, ничего страшного. Извинись перед мисс О'Хара и скажи ей, что все о'кей. Я, кажется, как раз сейчас придумал, как все решить. Честно. Ну да. Нет. В данный момент не могу сказать. — Повесив трубку, он обратил сияющий лик ко мне. — Когда Фиона сказала Хайми, что вы приедете со мной поговорить, он спросил, не хотите ли вы отобедать с ним в «Хиллкресте». Возьмите мой лимузин. Рад служить.

Со времени, когда мы в Лондоне передрались, чувство обиды у меня уже прошло, и я был необычайно рад, что Хайми тоже хочет как-то все загладить. Нам так о многом нужно поговорить! Перед тем как ехать в «Хиллкрест», я зашел в «Брентано» и купил Хайми последний роман Берил Бэйнбридж, писательницы, которую я обожаю. Потом позвонил, вызвал лимузин.

Если бы в «Хиллкресте» официант не подвел меня к столику, за которым, клюя носом в моторизованном кресле-каталке, сидел Хайми, я бы его не узнал. На голове вместо густых вьющихся черных волос торчали отдельные клочки белого пуха, нежные как шапочки одуванчиков, которые от первого дуновения могут облететь и исчезнуть. Крепкое тело спортсмена усохло, сделавшись похожим на полупустой мешок торчащих во все стороны костей. Официант, предусмотрительно снабдивший Хайми слюнявчиком, потряс его за плечо:

— Ваш гость пришел, мистер Минцбаум!

— Какара те бам взыть, — проснувшись, сказал Хайми и протянул мне похожую на веточку трясущуюся руку (ту, которая еще действовала).

— Скажите, что вы тоже рады его видеть, — подмигнув, шепнул мне официант.

Глаза у Хайми слезились, а рот все время скашивался на сторону, будто его за невидимую ниточку дергают. На подбородке струйка слюны. Он улыбнулся, вернее, попытался это сделать, раскрыв ротовое отверстие, потом указал на мой стакан.

— Хотите выпить? — перевел официант.

— Мне сделайте «праздник весны». Большой.

— А мистеру Минцбауму, без сомнения, как обычно, — сказал официант и удалился.

Качая головой из стороны в сторону, Хайми застонал. Снова потянулся ко мне, взял меня за руку бессильными пальцами.

— Все о'кей, Хайми, — сказал я, вытирая ему глаза, а потом подбородок слюнявчиком.

Официант принес мне мой коктейль, а Хайми налил минералки «эвиан».

— Пшел ты, мешуга шлеп, — сказал Хайми, выпучив от натуги глаза, и, перевернув минералку, указал на мой стакан.

— Нехорошо, нехорошо, мистер Минцбаум.

— Не говорите с ним таким тоном, — сказал я, — и принесите ему «праздник весны», пожалуйста.

— Ему нельзя.

— И быстро! — нахмурился я.

— Я принесу, но вы сами будете с нею объясняться.

— С нею?

— С его внучкой. С миссис Кац.

— Покажите, что там у вас?

— Что подавать мистеру Минцбауму, я знаю, — сказал официант, раскрывая передо мной меню, — а что будете вы, — тут он сделал паузу, но потом все же добавил: — сэр?

— А что тут подают мистеру Минцбауму?

— Овощи на пару и омлет. Без соли.

— Нет, только не сегодня. Сегодня мы оба будем жареную грудинку и латкес. И не забудьте захватить хрен.

— Вотата уше, — сказал Хайми, радостно покачиваясь взад-вперед.

— И еще мы бы хотели бутылку «божоле». О боже, я смотрю, у мистера Минцбаума нет винного бокала. Принесите ему.

— Миссис Кац будет очень недовольна.

— Делайте, что вам велено, а с миссис Кац я все улажу сам.

— Воля ваша.

Хайми ткнул в свой разинутый рот вилкой, что-то яростно пытаясь мне внушить глазами.

— Хайми, ты даже не пытайся ничего говорить. Я все равно ни слова не понимаю.

Официант принес ему «праздник весны». Мы чокнулись и оба выпили.

— За нас, — сказал я, — и за те веселые деньки, что мы знавали вместе. Их у нас никому не отнять.

Он пригубил коктейль. Я вытер ему слюнявчиком подбородок.

— А теперь за авиацию Восьмой армии, — сказал я, — за Дюка Снайдера, за Моцарта и за Кафку, за баб, за Доктора Джонсона и Сэнди Кофакса, за Джейн Остин и Билли Холидей[258].

— Вобляп, — произнес Хайми, тихо плача.

Придвинув свой стул к нему поближе, я принялся помогать Хайми резать мясо и оладьи. Когда к нам снова подошел официант, Хайми что-то залопотал, зажестикулировал…

— По'эл, не дурак! — сказал официант и принес Хайми блокнот и карандаш.

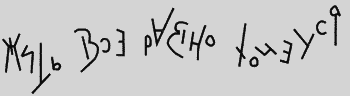

Хайми долго возился, старался, что-то писал, вырывал страницу, комкал, снова начинал, что-то бормотал, борясь с одышкой. Наконец он вручил мне то, что ему удалось накорябать печатными буквами:

Скоро мы были оба пьяны, но, по счастью, компрометирующую нас посуду уже убрали — к тому моменту, когда в зал величаво вплыла Дражайшая Супруга Фиона, за которой, с видом легавой, идущей по следу, тащился Шелли; они вошли и двинулись мимо столиков, лучась благожелательностью к тем, кто по-прежнему входит в список самых-самых, других же, тех, кто не стоит ответных любезностей, удостаивали лишь краткого кивка. Наконец приблизились к нам. Коренастая Дражайшая Супруга предстала перед нами вся в драгоценностях, упакованная в шифоновое вечернее платье, у черного бархатного ворота скрепленное усыпанной бриллиантами застежкой и оттопыривающееся все больше не там, где надо. Шелли был в смокинге и лиловой рубашке с плиссированным жабо (мне такие рубашки всегда напоминают стиральную доску), к этому галстук в виде веревочки с какой- то индейской висюлькой и ковбойские сапоги ручной работы — видимо, для защиты от ядовитых змей, если вдруг придется с риском для жизни пересекать проспект Родео Драйв.

— Ну что, старые негодники, — наверное, не наговоритесь никак? — сказала Дражайшая Фиона и, наморщив аккуратненький, скульптурно выточенный хирургом носик, запечатлела на практически лысом черепе Хайми алый оттиск накрашенных губ. — Я слышала, веселая у вас была жизнь, когда вы в молодости вместе пребывали в развратном Пар-ри.

— Какого черта Шелли не предупредил меня, что он не может говорить?

— Ну ладно, ладно. Так тоже нельзя. Вам не хватает чуткости, вот и все. Хайми просто временами бывает трудно понять. Не правда ли, дедуля?

Дальнейшее смутно, помню только, что официант отвел Фиону в сторонку, после чего она на меня накинулась:

— Вы что, в самом деле давали ему пить крепкие напитки и есть жареное мясо с вином?

Хайми, вращая глазами, пытался быть услышанным:

— Бляпо шебо жо!

— У него недержание, — сообщила Дражайшая Фиона. — А вы ведь не придете убирать за ним в три часа утра.