Отличные результаты получились, когда два деревянных корпуса аналогичных колонок я установил один на другой и повесил сбоку от окна на даче. В каждой колонке установлены две головки 4ГД-35 (у них больше отдача — 0,25 Па), соединенные последовательно. Сами же колонки (по 8 Ом) включены параллельно («+» с «+» «-» с «-»), и общее сопротивление получилось таким же, как и у одной головки — 4 Ома. Система работает с громкоговорящим детекторным приемником (совершенно без источников питания) и озвучивает комнату 12 кв. м. при подводимой электрической мощности звукового сигнала не более 0,5 мВт. Качество звука весьма высокое, поскольку нелинейных искажений 16-ваттная АС при столь малой мощности практически не имеет, а диапазон воспроизводимых частот снизу ограничен динамиками (63 Гц), а сверху — полосой передаваемой программы (по ГОСТ на ДВ и СВ — 10 кГц).

Вернемся к рупорным АС. Их отдача еще больше, а КПД может достигать 25 %. Не зря же все мегафоны и большинство уличных громкоговорителей — рупорные. Но для речи не нужно воспроизводить частоты ниже 300 Гц, поэтому размеры этих рупоров невелики. Под руки мне попался пластмассовый ящик для хранения овощей от старого холодильника. В нем надо было всего лишь прорезать отверстие под динамик, установленный магнитной системой внутрь для уменьшения габаритов. Получился неплохой рупор для головки 1ГД-40 — он звучал почти так же громко, как описанная 16-ваттная система, но качество звука было гораздо хуже из-за отсутствия басов.

Расчеты показывают, что для воспроизведения частот от 50 Гц и выше длина рупора должна быть не менее нескольких метров. Трубу рупора приходится складывать. Одна итальянская АС, по конструкции подобная рупору Хедлунда (труба в одно сложение), обеспечила параметры на уровне Hi-End и чувствительность 109 дБ!

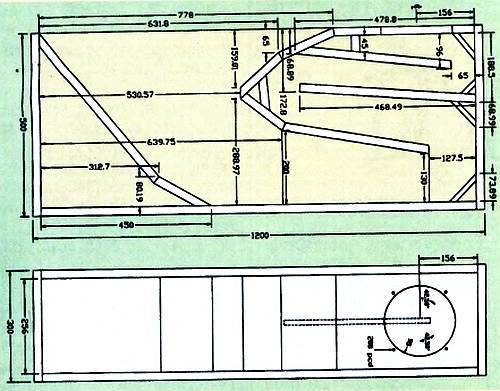

Слушатели особо отмечают живой звук и «быструю атаку» рупорных АС. Вы можете попытаться изготовить высококачественный рупор в три сложения, разработанный конструктором May (см. схему вверху). Не думаю, что расчетные размеры надо выдерживать с указанной на чертеже точностью. Материал — обрезки древесно-стружечных мебельных плит стандартной толщины 22 мм.

В. ПОЛЯКОВ, профессор

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ КЛУБ

Вопрос — ответ

Расскажите, пожалуйста, как отыскивают хакеров. Ведь они маскируют свои IP-адреса, знают массу других уловок, чтобы пустить преследователей по ложному следу…

Алексей Виноградов

г. Москва

Как именно был пойман тот или иной хакер, вам никто конкретно в открытой печати не расскажет — это информация для служебного пользования. Однако следы всегда остаются, и даже стертую информацию можно восстановить, имея соответствующие средства. Кроме того, каждый серьезный хакер имеет свой индивидуальный почерк, присущий ему, как отпечатки пальцев. Наконец, довольно часто хакеров подводит собственный язык. Совершив какой-либо «подвиг», редко кто может удержаться от того, чтобы не похвастаться своим достижением.

Слышал, что в Подмосковье существует музей танка Т-34. Действительно ли это так? Где расположен этот музей и почему такая честь именно танку Т-34?

Алексей Прудников,

г. Клин

Да, такой музей действительно существует. Расположен он на 37-м км Дмитровского шоссе. Добраться до него можно и электричкой с Савеловского вокзала до станции Луговая. Музей этот основан в тех местах, где некогда проводились испытания одного из первых российских танков, сконструированных М.Д. Менделеевым, сыном прославленного химика.

В экспозиции музея есть сведения об истории танкостроения в нашей стране. Ну, а посвящен он Т-34 как самому распространенному танку Великой Отечественной войны. Кроме того, именно «тридцатьчетверка» некоторыми специалистами признается лучшим средним танком Второй мировой войны.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Если вы решите выписать «Юный техник» на I полугодие 2009 года, напоминаем: подписная кампания завершается 10 декабря. При желании вы можете воспользоваться купоном, напечатанным ниже, вписав туда количество номеров (с 1-го по 6-й), свою фамилию, адрес и индекс «ЮТ». При подписке по каталогу агентства «Роспечать» индекс журнала — 71122, в Объединенном каталоге «Пресса России» наш индекс — 43133, по каталогу «Почта России» — 99320. Надеемся на встречи в новом полугодии.

ДАВНЫМ-ДАВНО

Самолеты можно делать из самых различных материалов. Так, лучшие самолеты Второй мировой войны, советский истребитель Лa-5 (9 тыс. штук) и английский скоростной бомбардировщик «Москито» (7 тыс. штук), были деревянными. Это не удивительно. Если учитывать одновременно прочность и вес материала, получается, что дерево в 3 раза лучше алюминия. Почему же тогда применяют дюраль?

Дело в том, что в конструкции самолета много зон, где происходит концентрация сил (корни крыла, шасси). Дерево их выдерживать не может. Более того, дерево нельзя скреплять заклепками, как дюраль, детали приходится склеивать.

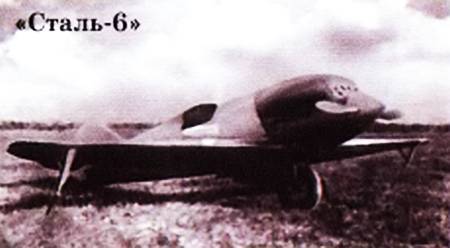

Уже в конце 1930-х годов появились цельнометаллические самолеты, детали которых легко и быстро соединялись заклепками. В 1933 году советский конструктор Р. Бартини создал скоростной самолет «Сталь-6». Он легко обгонял все серийно выпускавшиеся самолеты мира и почти полностью состоял из сверхпрочной стали.

Однако эта сталь была крайне трудоемка в производстве. Даже сверление отверстий в ней в те годы являлось делом очень трудным. И самолет в серию не пошел. Но был еще один прочный и легкий металл — сплав алюминия и магния, получивший название «электрон». Сделанные из него самолеты прекрасно летали, но… быстро разрушались от дождей и влаги.

Лишь в конце 1950-х годов в авиации стали применять сплавы титана и стеклопластики, намного превосходящие и дерево, и сплавы алюминия. Их используют для строительства сверхзвуковых самолетов.

ПРИЗ НОМЕРА!

Наши традиционные три вопроса:

1. Можно ли на Земле выдуть мыльный пузырь в форме идеального шара?

2. Почему светодиод в фонаре экономичнее лампочки накаливания?

3. Можно ли использовать гиромобиль на Луне?

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

«ЮТ» № 5 — 2008 г.

1. Рекордная глубина погружения подлодки — 1020 м.

Рекорд установлен в августе 1985 г. экипажем субмарины «Комсомолец».

2. Подъемная сила лифтера на 2/3 связана с воздухом, еще 1 /3 сохраняется и в безвоздушном пространстве. Получается, что летать ему проще в земной атмосфере, а не на Луне, где воздуха нет.

3. Камера-обскура обычно дает изображение в видимом свете, но, в принципе, может фокусировать и невидимую часть спектра, например, ультрафиолет.

* * *

Поздравляем с победой 8-классника Александра ВОЛКОВА из г. Санкт-Петербурга.