А. ИЛЬИН, И. ТУРКИН, Г. ТУРКИНА

ВМЕСТЕ С ДРУЗЬЯМИ

Гости с Байконура

Вы уже прочитали, наверное, репортаж с авиакосмического салона МАКС-2005, здесь появился и еще один раздел «ЮПИМАКС», в рамках которого демонстрируют свои работы школьники, студенты, занимающиеся авиационно-космическим моделизмом, изготовлением самодельных летательных аппаратов.

Виктор Юрьевич Бакулев и его команда ракетчиков, прибывшая в Подмосковье из далекого Казахстана, а точнее — со знаменитого Байконура, продемонстрировала свыше десятка действующих моделей ракет и межпланетных космических станций. И здесь же, прямо на выставке, стали знакомить всех желающих со схемами своих изделий, секретами технологии их производства. Как оказалось, для ракетных корпусов ребята используют части пластиковых бутылей от газировки, а также картон, липкую ленту-скотч, стандартные модельные ракетные двигатели и собственную изобретательность.

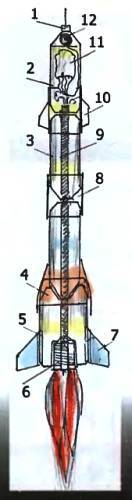

Схема одной из таких ракет приведена на рисунке, а необходимые пояснения даны в подписи. Остается добавить, что при соответствующем навыке сделать такую ракету можно за 3–4 часа, максимум — за полдня. Летает же она — будь здоров!..

О других работах, представленных на «ЮНИМАКСе», мы постараемся рассказать вам в будущих номерах журнала.

На рисунке цифрами обозначены:

1 — носовой обтекатель, представляющий собой обычную закручивающуюся пробку на горлышке пластиковой бутылки;

2, 3 и 4 — соответственно третья, вторая и первая ступени ракеты, вырезанные из полутора- или двухлитровых пластиковых бутылок с отрезанными горлышками и донцами; причем к последней ступени пристыкованы стартовые ускорители, сделанные опять-таки из пластиковых бутылок, но уже меньшего, например, пол-литрового объема;

5 — к ускорителям липкой лентой-скотчем крепятся стабилизаторы, вырезанные из картона или 1-мм фанеры;

6 — четыре или шесть стандартных ракетных модельных двигателей, связанных прочными нитками (чем больше размеры ракеты, тем больше нужно двигателей для ее взлета);

7 — обтекатель, опять-таки вырезанный из пластиковой бутыли большего объема;

8 — соединительное, оно же крепежное кольцо (фрагмент пластиковой бутылки):

9 — для большей прочности вся конструкция пронизана соединительной «газовой» трубкой из картона или пластика диаметром около 20 мм;

10 — носовые стабилизаторы (картон или фанера, скотч);

11 — парашют (бумага или легкая ткань, ниши);

12 — спускаемый аппарат (шарик от пинг-понга).

ЗАОЧНАЯ ШКОЛА РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Свяжись по радио с моделью

Система радиоуправления может пригодиться вам не только для управления шароходом (см. статью на стр. 65). С ее помощью можно командовать моделью лодки или катера, танка, включать и выключать на расстоянии бытовую аппаратуру.

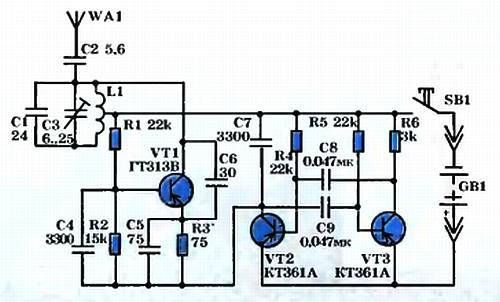

Принципиальная схема передатчика показана на рисунке 1.

Рис. 1

На транзисторе VT1 собран генератор радиоколебаний, работающий на частоте около 27 мГц. Этот сигнал модулируется низкой частотой порядка 1 кГц. Посылка сигнала происходит, когда нажата кнопка SB1, и узел получает питание от батареи GB1. Модулятор построен на транзисторах VT2, VT3 по схеме симметрического мультивибратора. В моменты, когда транзистор VT2 открыт, происходит соединение плюсовой цепи генератора с одноименной цепью источника и последний вырабатывает управляющий сигнал. VT2 запирается, и генерация высокой частоты на время прекращается.

Частота генератора определяется данными контура L1, C1, С3. Подстроечным конденсатором СЗ можно в некоторых пределах ее изменять. Управляющий сигнал улавливается антенной WA1 приемника (рис. 2).

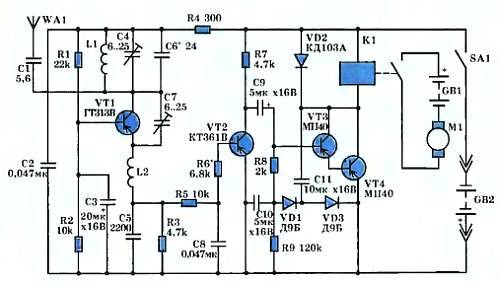

Рис. 2

Первый каскад приемника на транзисторе VT1 представляет собой сверхрегенератор, обладающий весьма высокой чувствительностью к слабым радиосигналам. Контур L1, С4, С6 определяет частоту настройки, которую позволяет подобрать подстроечный конденсатор С4. Подстроечником С7 устанавливают режим сверхрегенерации, обеспечивающий наиболее устойчивый прием. Низкочастотная составляющая модулированного радиосигнала выделяется на резисторе R3 и через фильтр R5, С8 поступает на базу транзистора VT2 в каскаде предварительного усиления. Выходной каскад на составном транзисторе VT3, VT4 работает в режиме с плавающей рабочей точкой — с этой целью усиленная переменная составляющая низкочастотного сигнала выпрямляется диодами VD1, VD3 и с отрицательной полярностью подается на базу транзистора VT3. Этим обеспечивается лавинообразное отпирание выходного транзистора VT4, что приводит к моментальному срабатыванию стоящего в его коллекторной цепи реле К1 электромагнитного типа.

Последнее при этом замыкает свой контакт, подавая на электродвигатель M1 привода питание от «силовой» батареи GB1. Разделение цепей питания приемника (от батареи GB2) и привода защищает приемник от коммутационных помех на коллекторе и щетках двигателя и, что существенно, позволяет наилучшим образом подобрать питание к тому типу движка, каким располагает конструктор устройства.

«Левый» и «правый» приводы управляются каждый своим приемником, отвечающим схеме на рисунке 2. Отличия состоят лишь в настройке контуров — их частоты разнятся настолько, чтобы обеспечивалась четкая раздельная работа каждой группы передатчик — приемник — передатчик.

Передатчики со своими антеннами располагаются скрытно, и по проводам управляются вынесенным пультом, содержащим пару микропереключателей с замыкающими контактами. Органом управления служит качающийся рычажок, который позволяет воздействовать на толкатели микропереключателей как раздельно, так и на оба сразу.

В конструкции устройства предполагается использовать резисторы МЛТ-0,125…0,25, постоянные конденсаторы К53-1 и КЛС, подстроечные керамические КТ4-21. Катушки колебательных контуров передатчика и приемника наматываются на каркасе диаметром 5 мм с подстроечным сердечником из феррита либо карбонильного железа диаметром 4 мм и длиной 6 мм. Катушки содержат по 12 витков провода ПЭЛШО-0,38. Отвод у катушки передатчика делается примерно посередине (уточняется опытным путем).

Дроссель L2 (см. рис. 2) — готовый, типа ДМ-0,1. Реле берется марки РЭС-15 с сопротивлением обмотки 330 Ом. В качестве двигателей приводов можно взять моторчики с постоянным магнитом от электрифицированных игрушек, аудиоплейеров и подобных им, а для их питания — элементы типоразмера АА.

Приемникам и передатчикам подойдут 9-вольтовые батарейки, подобные нашей «Кроне».

Для передатчиков подойдут телескопические антенны от радиоаппаратуры. Приемные антенны дугообразной формы выгните из медной проволоки диаметром 2–3 мм. При тщательном изготовлении устройства можно рассчитывать на уверенное управление им в пределах комнаты.

Ю.ПРОКОПЦЕВ

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ КЛУБ