У нас в КБ (со времен М.Л. Миля и Р.И. Капрэляна) летчик-испытатель приступал к работе в самом начале создания новой машины, еще на стадии ее проектирования. Именно такая система поддерживалась и Маратом Николаевичем Тищенко, преемником Михаила Леонтьевича Миля. Мы всегда работали вместе. Вообще необходимо отметить, что понимание и доверие между генеральным конструктором и шеф-пилотом фирмы очень важно, так как позволяет принимать правильные и грамотные решения при создании нового летательного аппарата и его систем.

Однажды вызвал меня Марат Николаевич и сказал, что есть идея сделать вертолет Ми-28 по поперечной схеме. В перспективе это дает широкие возможности для создания ряда модификаций, на базе вертолета можно построить и винтокрыл с максимальной скоростью горизонтального полета Umax = 450–550 км/ч. Я с этой идеей не согласился и объяснил, почему: боевой вертолет поперечной схемы гораздо уязвимее для современных средств ПВО (из-за своих больших, по сравнению с вертолетами одновинтовой и соосной схем, поперечных размеров). При выполнении основных маневров в горизонтальной плоскости вероятность его поражения возрастает до 85–90 %. На вертолете поперечной схемы (в силу аэродинамических особенностей и перекрестных связей) возможно ухудшение боковой устойчивости и управляемости. А это недопустимо для боевой машины, особенно в полете на предельно малых высотах. Генеральный конструктор принял мои доводы, поперечная схема, несмотря на ее достаточную перспективность, была отвергнута на первоначальном этапе проработки идеи.

Результаты посадок на авторотации по стандартной методике показали, что вертикальная скорость приземления лежала в пределах 2,5–3 м/с, а прочностные испытания элементов конструкции на стенде повторной статики были проведены только до 2,5 м/с. Было ясно, что к окончанию государственных испытаний просто не успеть провести полный цикл наземных испытаний. Тогда я (на основании знаний, полученных еще в МАИ) предложил новую методику выполнения посадки на авторотации, которая позволяла приземляться с существенно меньшими вертикальными скоростями. Было достаточно много скептиков, утверждавших, что такая методика непригодна. Однако М.Н. Тищенко дал отделу аэродинамики указание произвести уточняющие расчеты, и когда правильность предложенной методики подтвердилась, на ней и остановились. Это позволило нам с существенным опережением сроков госиспытаний впервые в мире произвести посадки на авторотации вертолета Ми-26 с полетной массой 50 тонн.

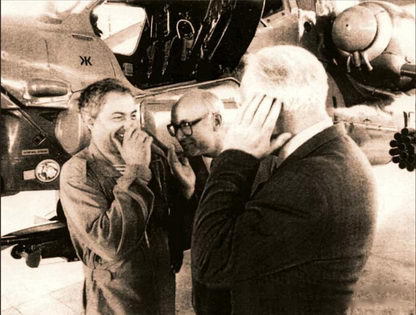

М.Н. Тищенко (второй справа), Г.Р. Карапетян (третий справа). Афганистан, 1980 г.

— Какими особыми качествами характера и профессиональными навыками должен обладать летчик-испытатель? Как Вы думаете, будет ли востребована профессия летчика-испытателя в России в будущем?

— Существует аксиома, не требующая доказательств: «Каждый летчик-испытатель должен блестяще владеть основами летного мастерства». Ясно, что летчик, не обладающий этими качествами, поставит испытания под угрозу, усугубляя своим недостаточным профессионализмом возможные отказы техники. Знания и подход летчика к проведению испытаний чрезвычайно важны не только для его собственной безопасности, но и для продвижения программы. Необходимым качеством летчика-испытателя является разумная осторожность. Нельзя быть слишком уверенным в себе, для летчика-испытателя это очень плохо: человек, скорее всего, просто не понимает, что представляют собой летные испытания, с каким риском они всегда связаны. Такой летчик не пригоден для испытаний новой машины или сложных исследований. К большому сожалению, есть очень много примеров, когда некоторые руководители и в МАП, и на предприятиях по тем или иным соображениям не соблюдали эти принципы. Итоги были печальны.

Профессия летчика-испытателя не будет востребована только тогда, когда в стране не останется собственной авиационной промышленности, а этого государство просто не должно допустить.

— Гурген Рубенович, как Вы чувствуете себя в новом статуте — заместителя генерального конструктора МВЗ имени М.Л. Миля?

— Я занимаю должность заместителя генерального конструктора по летным испытаниям. После развала СССР из-за отсутствия финансирования практически не создавалось новой авиационной техники. Целое поколение летчиков, ведущих инженеров и других специалистов, имевших опыт проведения испытаний новой техники, в этот период вынуждено было уйти. Пришли новые люди, в основном из других ведомств, не знакомые со спецификой проведения испытаний новой техники (а авиация — не та сфера, где можно применять метод проб и ошибок, учиться на собственном опыте, в особенности при летных испытаниях).

Этим новым, в своем большинстве талантливым специалистам необходимо прививать навыки и передавать знания и опыт проведения испытаний именно в авиапромышленности. Существует очень большая разница в специфике проведения испытаний на заводе и в военных и гражданских институтах.

— Гурген Рубенович, что Вы думаете о перспективах боевого вертолета Ми-28?

— Сначала я хотел бы сказать не о перспективах вертолета Ми-28, а об очень долгом конкурсе между Ми-28 и Ка-50. В 1976 году постановлением ЦК и Совмина был открыт конкурс на лучший боевой вертолет. Конкурс задумывался по аналогии с американскими, только, в отличие от них, сравнивались вертолеты разных схем. Ни чиновники Министерства авиационной промышленности, ни руководство ВВС, ни специалисты отраслевых институтов (за исключением очень узкого круга специалистов, к мнению которых просто не прислушивались) и не предполагали, что критерии оценки участвующих в конкурсе вертолетов (в силу имеющихся у них конструктивных, аэродинамических, прочностных и других отличий) должны быть различными!

На первой стадии предпринимались попытки волевых решений. Было непонимание и отсутствие учета специфики боевого применения вертолетов на предельно малых высотах, механическое распространение данных по различным характеристикам боевой живучести и другим параметрам с одновинтовой схемы на соосную. Все это было, мягко говоря, некорректно и привело к совершенно неправильным выводам и оценкам, которые затем пришлось исправлять.

Было принято совместное решение МАП и ВВС: работу по одноместному вертолету Ка-50 продолжать, работу по вертолету Ми-28 закрыть. Тогда мы вместе с директором МВЗ М.В. Вайнбергом пришли к начальнику авиационного подотдела оборонного отдела ЦК КПСС М.К. Редькину и доказали неразумность такого решения, показали его возможные негативные последствия для обороноспособности и экспортного потенциала страны. В результате ранее принятое решение было аннулировано, работы по теме боевого вертолета Ми-28 возобновились, финансирование было продолжено. Окончательный же выбор вертолета был сделан только в 2004 году.

Самая главная задача, которая стоит сегодня перед конструкторами, — это создание летающей платформы, вертолета, на базе которого можно проводить модификацию вооружения, пилотажных и навигационных систем, БРЭО при сохранении или улучшении его летных характеристик, увеличении боевой живучести и боевой эффективности.

Опыт военных конфликтов последних десятилетий показал, что хотя концепция и облик вертолета Ми-28 были в основном заложены в конце 70-х годов, они наиболее полно отвечают требованиям, предъявляемым к боевым вертолетам настоящего, а возможно, и будущего времени. Поэтому я совершенно уверен в том, что у Ми-28 самые блестящие перспективы, и не только в нашей армии. У него колоссальный экспортный потенциал. Без всякого преувеличения — это замечательная, действительно уникальная машина.

У вертолета Ми-28 (слева направо): Г.Р. Карапетян, М.В. Вайнберг и С.А. Колупаев. 1992 г.