Позже, в 1985 году, перед поставкой вертолетов Ми-26 ВВС Индии по требованию заказчика были выполнены посадки на авторотации вертолета с нормальной полетной массой. В 1997 году по программе сертификационных испытаний вертолета Ми-26 летчик-испытатель С.А. Сучушкин выполнил посадки вертолета полетной массой 56 т.

Ми-26 — уникальный вертолет и по своей конструкции и по летно-техническим характеристикам. Летчику за ограниченный период времени необходимо выполнить большое количество точных, строго дозированных и безошибочных действий, поскольку, в отличие от других машин, у Ми-26 более узкие диапазоны допустимых отклонений по различным параметрам посадки (высотам начала торможения, «подрыва» общего шага и др.). Проведенные испытания доказали возможность безопасного выполнения на вертолете Ми-26 посадок на авторотации с различными полетными массами, включая нормальную, подтвердили правильность выбранной техники их выполнения и показали достаточную сходимость с результатами математического моделирования.

Гурген КАРАПЕТЯН, заместитель генерального директора ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР

Его называли МАСТЕРОМ

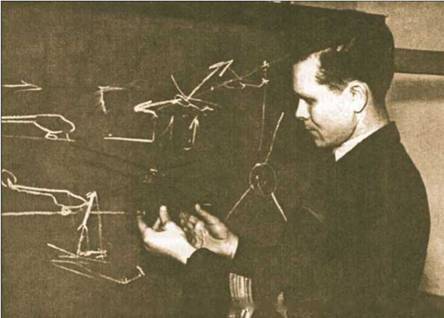

Е.Ф. Альков на первой конференци вертолетчиков Якутии. Алдан, 8 апреля 1964 г.

Об этом человеке ветераны авиации из Якутии говорят так: «Альков — это наш якутский Нестеров». И хотя Альков был удостоен ряда правительственных наград, такая оценка — выше любых званий.

Евгений Филиппович Альков отдал летному делу всю свою жизнь. В 1956 году после окончания Бугурусланского летного училища он был направлен в Якутию. Здесь, в этом суровом краю, раскрылся человеческий и летный талант заслуженного пилота СССР Е.Ф. Алькова.

Альков освоил вертолет в 1959 году после переучивания в Сасовском училище. Начинал летать на вертолетах Ми-1 и Ми-4, в 1966 году, когда в Нюрбинском авиапредприятии появились вертолеты Ми-6, освоил и эту машину. В неполных 26 лет (в 1960 году) он уже — пилот-инструктор, отвечающий за профессиональную подготовку всех вертолетчиков Якутии.

В ту пору вертолет все еще был летательным аппаратом малоосвоенным: летать на значительной высоте стали недавно, до этого — на бреющем, над верхушками деревьев (считалось, что так безопасней), причем только днем, при хорошей погоде, в облака входить запрещалось. Была полная неясность с полетами в горах, с расчетом на посадку. В Якутии вертолеты могли летать только до -25°, поэтому зимой не эксплуатировались. Накопилось много других проблем, существенно сужающих диапазон применения вертолетов и отрицательно сказывающихся на безопасности полетов.

Рекомендации, что и как делать экипажу при отказе двигателей в полете, к этому времени были выработаны. Но по разным причинам они никакого реального применения при подготовке вертолетчиков производственных подразделений ГА не получили. Методики посадки вертолета на режиме самовращения несущего винта как таковой не было.

В 1960 году летчик Альков по собственной инициативе (жизнь заставила) начал дополнительно исследовать явление авторотации НВ, изучать поведение вертолета на этом режиме. В марте 1966 года он решился на достаточной высоте выключить двигатель Ми-4 (вместе с ним летели его единомышленники — зам. командира Алданской эскадрильи Генералов и бортмеханик-инструктор Коровченко). К этому времени Евгений Филиппович уже всесторонне «прощупал» машину на больших высотах, представлял, на что она способна в полете на режиме самовращения НВ. Напряжение было огромное, но все получилось как нельзя лучше. В этот день они выполнили еще две посадки на самовращении НВ с таким же хорошим результатом.

Впоследствии Альков вспоминал: «От замысла приземлиться на вертолете с неработающим двигателем без пробега или с коротким пробегом до его осуществления прошло долгих 6 лет. Это были годы напряженного труда, поисков и сомнений… На мне лежала большая моральная ответственность за эксперимент: я знал, что делаю никем официально не разрешенное дело и, допусти я оплошность — поломку или полное разрушение машины, меня уволят из Аэрофлота. Это в лучшем случае.».

Буквально на следующий после экспериментального полета день Альков начал тренировать Генералова и прилетевшего к этому времени командира эскадрильи Корягина, чтобы они могли сами готовить командиров вертолетов к таким полетам. Летали три дня на пустом вертолете, совершили несколько десятков посадок (керосина в те времена не жалели). Затем стали летать с нагрузкой, постепенно доведя массу вертолета до максимальной взлетной. Оказалось, что груженая машина ведет себя на режиме авторотации не хуже пустой, а садится лучше — мягче, устойчивее. Корягин и Генералов получили от Алькова допуск к инструкторской работе — обучению экипажей посадкам на режиме авторотации НВ.

Вскоре Евгений Филиппович получил «добро» от начальника Якутского управления ГА и его заместителя по летной службе на начало тренировочных полетов на Ми-4 с командирами эскадрилий, летных отрядов, летчиками в Нюрбе, Багатае, Магане. Он не только учил полету (и приземлению) на режиме авторотации, но и давал инструкторский допуск, чтобы летчики могли, в свою очередь, учить других. Затем такая же работа была проведена на вертолете Ми-1.

Всего Альков подготовил 16 летчиков- инструкторов. Они вместе при поддержке Якутского управления ГА проделали такой объем тренировочной работы, что в этом же 1966 году все командиры вертолетов Якутского управления, произведя по 15–20 тренировочных посадок, уже могли посадить вертолет на авторотации НВ с коротким пробегом или вообще без пробега. Что важно подчеркнуть — все эти работы провел не какой-нибудь шеф- пилот ведущего вертолетного КБ, а «обычный» летчик, да еще в массовом порядке, да еще в Якутии.

В том же году в Якутии появились Ми-6. Альков освоил такие посадки и на них, но, в связи с огромной полетной массой и размерами этой машины, повышенной трудностью управления ею, многие годы тренировал экипажи «шестерок» только сам лично.

В дальнейшем сложилась такая практика: весной и осенью каждый командир вертолета для поддержания навыков производил по 5-10 тренировочных посадок на авторотации. С марта 1966 по октябрь 1968 гг. в Якутском управлении было выполнено около десяти тысяч посадок на режиме самовращения НВ (с выключенным двигателем) с коротким пробегом или вовсе без него. Применение летчиками Якутского управления ГА этого метода посадки на практике спасло много человеческих жизней и сохранило не один дорогостоящий вертолет.

Через год, в 1967, началась «битва» Алькова с Министерством Гражданской авиации. В те времена в руководстве Гражданской авиации существовало мнение, что пилоты на местах не должны заниматься совершенствованием техники пилотирования воздушных судов. Парадокс: не должны были это делать именно те, кто лучше других знает летную работу, кто больше всех заинтересован в благополучном исходе каждого полета! Обращение Алькова с просьбой узаконить его методику посадки на режиме авторотации получило категорический ответ: «Так летать невозможно!». И это несмотря на успех и полное понимание летчиков целого региона.

Затем в 1968 году в Министерстве ГА все же было принято решение проверить методику Алькова в ГосНИИ ГА. В конце октября летчика вызвали в Москву. Альков поехал не один, а с двумя летчиками. Якутяне в Москве (затем в Калинине и Нальчике) летали сами, демонстрировали свою технику пилотирования другим, в том числе летчикам-испытателям ГосНИИ ГА и Управления летной службы МГА. Всего по программе полетов они сделали 120 посадок с выключенным двигателем. По результатам летных исследований, которыми в ГосНИИ ГА остались очень довольны, был составлен акт, в котором, в частности, написано: «С целью освоения … считать необходимым проведение тренировок летного состава вертолетов Ми-4 при посадках на режиме самовращения НВ. Материалы акта использовать при разработке рекомендаций РЛЭ вертолета Ми-4. Считать целесообразным проведение летных исследований вертолетов всех типов с целью определения возможностей выполнения посадок на режиме самовращения НВ с коротким пробегом.».