Из записок поэта мы дополнительно узнаем, что на концерте присутствовал и художник Н.Н. Ге. В них имеется и красочный рассказ о том, как семья Л.О. Пастернака, его многочисленные друзья и знакомые однажды толпились на балконе юшковского дома, присутствуя на помпезном зрелище. По Мясницкой шла погребальная процессия – везли в Кремль для отпевания в Успенском соборе прах Александра III, следовавший транзитом из Крыма в Петербург.

«…Под погребальный перезвон показалась голова нескончаемого шествия, войска, духовенство, лошади в черных попонах с султанами, немыслимой пышности катафалки, герольды в невиданных костюмах другого века. Процессия шла и шла, и фасады домов были затянуты целыми полотнами крепа и обиты черным, и потупленно висели черные флаги».

Читая эти строки записок Бориса Пастернака, я невольно вспоминаю, что несколько ранее аналогичную запись о следовании траурного поезда сделал в Орле другой русский поэт – Иван Бунин.

Весной в залах училища открывалась выставка передвижников, которую привозили из Петербурга.В начале девятисотых годов во дворе училища была построена мастерская для скульптора Паоло Трубецкого, поселившегося в Москве после многолетнего пребывания в Италии. Уместно напомнить, что он был автором скандально известного памятника Александру III, в массивной, истуканно-тяжелой фигуре которого царская власть, благословившая его установку на Знаменской площади в Петербурге, не разглядела злой карикатуры. Ныне эта конная статуя, некогда насупленно и властно глядевшая с высокого постамента на снующий у ее подножья люд, скромно притулилась в углу одного из дворов Русского музея в Ленинграде – позеленевшая бронза в белых разводах голубиного помета… Конь стоит прямо на земле. Мне, ребенком задиравшему голову, чтобы на него поглазеть, и помнящему дворцового гренадера в медвежьей шапке и с тесаком на белой портупее, ходившего вокруг памятника, по-стариковски волоча ноги, ныне любопытно сблизи разглядывать бородатое лицо царя под шапкой егерского полка, схожей с жандармской, и вспоминать при этом «крамольную» загадку-шутку, ходившую по Петербургу после открытия монумента:

Стоит комод,

на комоде – бегемот,

на бегемоте – обормот,

на обормоте – шапка,

на шапке – крест.

Кто угадает,

того под арест!

Если, кстати, вспомнить другую идолообразную статую Александра III, восседавшую у подножия храма Христа Спасителя над Москвой-рекой, можно сказать, что этому царю с памятниками не повезло!

Прежде чем отойти от дома бывшего Училища живописи, ваяния и зодчества, напомню колоритную черточку сравнительно недавнего и одновременно такого сказочно далекого прошлого этого места. Возле стоявшей в Юшковом (ныне Бобровом) переулке церкви Флора и Лавра, покровителей скота, происходило в день празднования этих святых – 18 августа старого стиля – освящение лошадей. Сюда со всей Москвы съезжались легковые и ломовые извозчики, становилось тут тесно и шумно, как на конской ярмарке!

Отсюда дальше к центру города улица Кирова – каменный глухой коридор. Лишь единичные названия да редкий дом хранят память далекого прошлого Москвы. Так, где-то против Банковского переулка, названного так по первому в России Казенному Ассигнационному банку, открытому при Екатерине II в строгановском доме на Мясницкой, стоял дом графа Брюса, знаменитого сподвижника Петра, командовавшего в Полтавской битве русской артиллерией, прослывшего в народе колдуном за свои занятия астрономией. Брюс автор первого в России календаря, о котором хочется сказать два слова. Еще в начале XX века в отрывных календарях воспроизводились так называемые «брюсовские» предсказания погоды, хотя в его календаре, содержащем, правда, немало курьезов, их как раз и не было. Яков Вилимович Брюс был высокообразованным человеком и выполнял царские поручения главным образом по ученой части. Но, человек своего времени, он отдал изрядную дань еще распространенным тогда астрологическим представлениям, что и отразилось на его календаре. На четвертом листе подлинника читаем заголовок: «Предзнаменование действ на каждый день по течению луны и зодии»; ниже двенадцати знаков зодиака и луны следуют три таблицы, из которых узнаем, когда надо «кровь пущать, мыслить почать, брак иметь или жену пояти», какое время благоприятно, чтобы «кровь и жильную руду пущать, чины и достоинства воспринимать, долг платити, чтобы осуждения не было, прение начати и в чем причины искати».

Неподалеку от брюсовского двора находились хоромы Глебовых-Стрешневых, за ними Дмитриева-Мамонова, далее шли князья Кольцовы-Масальские, князь Куракин, барон Строганов – чуть не вся улица принадлежала знати вплоть до XIX века. Были тут и церковные владения, восходящие к более ранней эпохе. Так, в XVII веке по Мясницкой располагались подворья Рязанского архиерея, Вятского, Псковского, Коломенского и других.

В подворье Рязанского архиерея, выходившего на улицу где-то в районе Фуркасовского переулка, против дома с магазином «Книжный мир», в 1678 году был открыт первый в Москве военный госпиталь. После первой секуляризации церковного имущества Петр отдал подворье под Тайную канцелярию. С упразднением Тайной канцелярии дом отвели «под временное проживание» грузинскому царевичу Вахтангу.

Но у домов, как и у книг, – свои судьбы. Рязанскому подворью пришлось вновь разместить под глухими сводами своих подвалов пыточные камеры, и стены его вновь огласили стоны допрашиваемых и покрикивание палачей. В 1774 году здесь разместилась учрежденная Екатериной Тайная экспедиция, порученная присяжному мастеру сыскных дел императрицы – Степану Шешковскому. В экспедиции допрашивались Пугачев, позднее Новиков. У Пушкина записан разговор Потемкина с Шешковским:

« – Что, Степан Иванович, каково кнутобойничаешь?

На что Шешковский всегда отвечал с низким поклоном:

– Помаленьку, ваша светлость».

Про Шешковского рассказывали, что, присутствуя на пытках, он читал акафисты и увешивал застенок иконами.

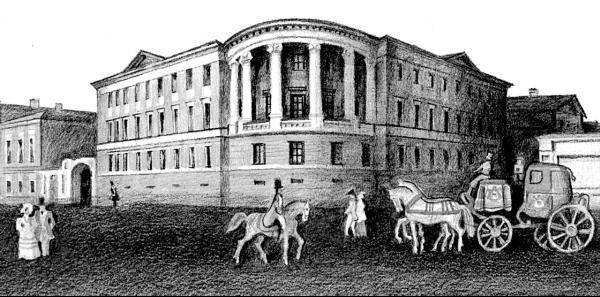

Мы приближаемся к площади Дзержинского. И снова память заставляет остановиться меня у одного дома. Павильон готовой одежды, загораживавший его фасад, теперь убран, и он хорошо виден с улицы. Я имею в виду современный Дом научно-технической пропаганды на углу Фуркасовского переулка. Он богато и безвкусно декорирован в конце XIX века. Таких фасадов с праздными кариатидами, гирляндами, рогами изобилия, головками амуров и лицами роковых женщин с диадемой в виде змей видишь немало на старых дворянских домах, переделанных позднейшими владельцами по моде века. В пушкинские времена этот дом принадлежал А.Д. Черткову, известному библиофилу, чье обширное книжное собрание ныне входит в состав Государственной исторической библиотеки. Чертков длительное время возглавлял Общество истории и древностей российских. У него в 1820 – 1850 годах собирались московские писатели, ученые, артисты. Здесь часто бывали Гоголь, Загоскин, Федор Глинка, Щепкин, Погодин. Посетил его однажды и Пушкин, интересовавшийся книжными коллекциями хозяина. Сильно с тех пор перестроенный, дом сохранил сводчатые помещения нижнего этажа, восходящие, как полагают, к палатам, пожалованным в XVII веке Касимовскому царевичу. Уцелело несколько интерьеров, свидетельствующих о богатстве и вкусе прежнего убранства.

Помимо Черткова Пушкин бывал на Мясницкой у М.П. Погодина, дом которого, стоявший напротив чертковских хором, не сохранился. У Погодина бывали Гоголь и С.Т. Аксаков, который, кстати, и привел к нему молодого автора «Вечеров на хуторе близ Диканьки». А в самом начале Кривоколенного переулка, у первого его «колена», лицом к Мясницкой стоит старинный, средней руки дворянский двухэтажный особняк, принадлежавший родителям поэта Дмитрия Веневитинова. Именно там впервые читал Пушкин своим друзьям «Бориса Годунова». Это произошло 12 октября 1826 года, по возвращении Пушкина из Михайловского.