Хорошо, если хотя бы треть Андреевой дружины возвратилась домой. Однако и на родине не каждый из этих воинов умер своей смертью. Андрей по-прежнему воевал с Ягайлой. Мечтая о великокняжеском престоле, он вступил в союз с крестоносцами, назвал ливонского магистра отцом и дорогим другом и признал себя его вассалом. Рыцарские мечи расчистили князю дорогу назад в Полоцк, но на коне ему удалось пробыть недолго. Андрей был разбит и оказался в тюрьме. Держали его за решеткой на всякий случай далеко от двинских берегов, в Польше. Оттуда князя освободил уже следующий монарх Великого Княжества Литовского — Витовт.

Долгую и бурную жизнь старший сын Ольгерда закончил, как и подобает воину, на поле битвы. Витовтово войско в 1399 году постигло тяжелое поражение от татар на реке Ворскле. Долго пировали там волки и вороны. Их добычей была половина всех воинов Великого Княжества, около шести десятков славянских и литовских князей. Спасая себя, боевые товарищи оставили их незахороненными. Жуткое зрелище открывалось взору на месте сечи несколько лет спустя: бесчисленное множество вымытых дождями до белизны человеческих скелетов. Там, вдалеке от родной земли, трава проросла и сквозь кости князя Андрея.

В день, когда он последний раз видел солнце, князю шел семьдесят пятый год. Он остался в истории как последний полоцкий князь. После него городом и Полоцкой землей правили уже великокняжеские наместники, а затем на территории прежнего княжества было создано Полоцкое воеводство.

Еще полтора века, вплоть до захвата и разорения в 1563 году войском московского царя Ивана Грозного во время Инфлянтской войны Полоцк оставался крупнейшим городом Великого Княжества.

Грюнвальдская (Дубровенская) битва

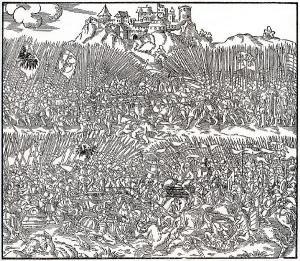

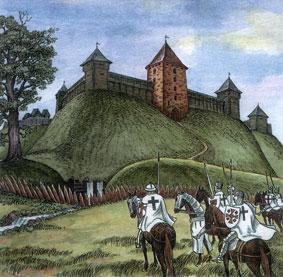

Войска немецкого Ордена и объединенные силы Великого Княжества Литовского и Польши сошлись на холмистом поле между прусскими местечками Грюнвальд и Танненберг. Рыцари появились там первыми и хорошо подготовились к битве. Великий магистр Ульрих фон Юнгинген разместил артиллерию и арбалетчиков, приказал выкопать и замаскировать специальные ямы против неприятельской конницы. Собранные Орденом силы достигали 16 тысяч.

Армия великого князя Витовта и короля Ягайлы была поставлена перед немецким войском таким образом, что создавала равный по длине фронт с врагом. На правом фланге стояли 40 хоругвей Великого Княжества, более половины которых пришли из белорусских земель: берестейская, волковысская, городенская, витебская, лидская, Мстиславская, новогородская, пинская, полоцкая, смоленская, стародубская и другие. Кроме их в составе сил Витовта был отряд татарской конницы, которую привел хан Джелалад Дин. Польское войско состояло из 51 хоругви. На помощь им прибыли наемные отряды чехов и моравов. В обшей сложности союзники располагали огромной армией численностью около 25 тысяч. Перед битвой тевтонцы принесли в дар Витовту и Ягайле два меча, что было признанием равенства двух командиров союзной армии.

Немецкие рыцари стремились вызвать атаку неприятеля, чтобы еще до битвы нанести ему потери подготовленными ямами и артиллерийским огнем. Они даже отвели назад свои передовые отряды. Утром 15 июля 1410 года хоругви Великого Княжества первыми бросились на врага — вначале легкая конница, затем тяжелая. Поляки медлили и вступили в бой позднее. В то время, как Витовт находился среди воинов и непосредственно руководил ими в битве, Ягайло был в тылу, на высоком холме, откуда осуществлял общее управление объединенными силами.

Две громадные армии столкнулись, и жестокая сеча закипела по всему фронту, однако основные силы Ордена во главе с маршалом Фридрихом Валленродом устремились на фланг Великого Княжества. Примерно через час упорной битвы хоругви Витовта начали отступление к своему обозу, и рыцари бросились в погоню. Так начал осуществляться решающий для баталии маневр Витовта, согласованный с Ягайлой. Войско наших предков не бежало, как о том писали многие польские историки, а действовало согласно определенному плану для нарушения боевых порядков тяжеловооруженных рыцарей. Таким путем их рассеивали по широкому пространству.

Только оставленные Витовтом смоленские хоругви прикрывали правый фланг поляков и несли тяжелые потери. Тем временем рыцарская конница, гнавшаяся за «беглецами», была уничтожена и хоругви вновь вернулись на поле битвы. Они ударили с тыла по группировке Ульриха фон Юнгингена, увлеченной сечей с поляками. Вскоре полки магистра и правый фланг войск Тевтонского ордена были окружены и оказались в двух больших котлах. Начался разгром орденской армии. Часть ее вырвалась из окружения и попыталась наладить оборону в своем укрепленном обозе, но союзники ворвались в лагерь и в страшной кровавой сече довершили уничтожение главных немецких сил.

Победа в битве под Дубровной (так называют ее белорусские летописи) далась дорогой ценой. В чужой земле осталась лежать половина приведенных Витовтом ратников, среди них — тысячи белорусов. Но политическое значение этой победы трудно переоценить. Двухвековая агрессия рыцарей на восток была остановлена. Разгромленный Орден так и не смог восстановить прежних сил и прекратил свое существование как независимое государство. Соотношение сил в Центральной и Восточной Европе изменилось в пользу славянских государств. Великое Княжество смогло отказаться от невыгодных условий унии 1401 года с Польшей и стало более самостоятельным. Наконец, после разгрома Тевтонского ордена оно получило почти столетие сравнительно мирной жизни — до начала экспансии Московского княжества.

Городельская уния

Разгром главных сил Тевтонского ордена под Дубровной (Грюнвальдом) не привел к полному поражению немецкого государства в Пруссии.

Торуньское соглашение 1411 года было компромиссным и не могло удовлетворить ни одну из сторон. При активной поддержке Запада новый магистр тевтонцев Генрих Пляуэн взялся возрождать милитаристскую силу Ордена.

Новая война с Пруссией казалась неизбежной, поэтому Витовт и Ягайла посчитали необходимым более тесное объединение сил.

Совместно объехав земли Великого Княжества Литовского, подписав военные соглашения с Москвой и татарами, Витовт и Ягайла решили принять условия новой государственной унии. С этой целью в октябре 1413 года в Городле над Бугом собрались не только монархи, но и верхи обеих держав. Принятые ими грамоты — Ягайлы и Витовта, польских панов и боярства Великого Княжества — стали актами новой, Городельской унии. Первой грамотой подтверждалось само объединение государств. При этом впервые была четко признана самостоятельность Великого Княжества Литовского: оно сохраняло право на существование и после смерти Витовта; правда, великого князя можно было выбрать только после согласования с Ягайлой и его радой. В свою очередь поляки брали обязательство не избирать короля после Ягайлы, не согласовав кандидатуры с великим князем и его боярством.

Принявшим католичество панам и боярам Великого Княжества были подтверждены привилегии, данные Ягайлой еще в 1385 году, а также гарантированы новые. Они получили право полного распоряжения своей землей и широкие политические свободы. Их повинности были ограничены только обязанностью возводить укрепления и участвовать в военных походах на свои средства.

Для более тесного сближения двух государств 47 боярских родов Великого Княжества Литовского обменялись гербами с польской шляхтой. По польскому образцу в Княжестве создавались воеводства и каштелянии (вначале только Виленское и Трокское). Однако право на эти должности и все привилегии, гарантированные Городельской унией, касались только католиков. Так, широкими свободами и гербовым побратимством с польской шляхтой принятые акты делали наших панов и бояр сторонниками унии.

Одной из причин открыто католического характера Городельской унии было стремление Витовта приобрести симпатии на Западе, лишить западной поддержки Орден. Чисто православные земли Беларуси — Витебская, Полоцкая, Смоленская — не участвовали в Городельском съезде, и акты унии их не касались. Они оставались в государстве автономными территориями.