С этого все и началось.

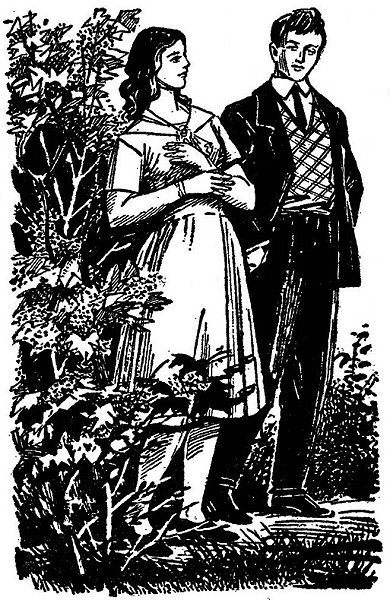

Она не узнала такого знакомого Векшегонова, с которым они жили на одной улице. Это был другой, неизвестный ей человек. Он светился. Глаза его блестели. Голос звенел. И как-то необыкновенно красиво вились кудри…

Он говорил об очень знакомом станкостроительном заводе, но говорил так, что Руфина узнавала этот завод, как и Алешу, впервые.

Алеша рассказывал будто не о цехах, а о сказочных дворцах, где рождаются — чудеса из чудес — станки и машины.

Он говорил тогда:

— Любите машины! Никогда и никому не верьте, что машины бездушны, бескровны, мертвы. Так могут думать только те, для кого машина чужда, как солнечный свет темноте. Как грамота — пню. Как музыка — камню… Машина — это изумительное воплощение человеческого гения. Она согрета его теплом, рожденная в болях и муках его поисков, рожденная для счастья и жизни всех нас. Машина — это сам человек, продолживший себя в металле. В машину человек вдохнул свою душу…

Это была памятная встреча школьников с молодым, влюбленным в свой завод мастером-комсомольцем. Начались первые занятия в школьных мастерских с азов слесарного дела.

Алексей Векшегонов появлялся в школе всего лишь раз в неделю. В субботу. С учащимися занимались его «ассистенты». Так шутя называл он молодых слесарей. Приход Алеши был праздником для Руфины. И она, отработав к субботе свое очередное задание, трепетно ждала оценки мастера, а затем — новой субботы. И так-неделя за неделей, месяц за месяцем.

Покончив с основами слесарного дела в девятом классе, Руфина потянулась к станкам. Работая в мастерских больше других, оставаясь там на час-два, она заслужила высокую похвалу Алексея Векшегонова.

— Ты прирожденная станочница, — радовался он. — У тебя замечательная точность движений рук. Понимание операции.

Теперь девушкой руководило не одно лишь желание нравиться Алексею. Сама работа влекла ее. Первая слава, как горная тропинка, манила взбираться все выше и выше.

Не отставал от Руфины и ее одноклассник Сережа Векшегонов, брат Алексея. Ему-то уж положено успевать. Он, как и Алексей, с самого раннего детства играючи выковывал наконечники для стрел, мастерил капканчики, ловушки, клетки из проволоки, самодельные ножи с закалкой до синевы… Мало ли есть поделок из металла и дерева, без которых нельзя представить детство уральских мальчишек, растущих рядом с заводами!

Сережа точно знает, что он, как и брат, будет работать на станкостроительном заводе. Руфина еще не знает этого. Но если Алеша скажет, Руфина будет работать там.

В восьмом и девятом классе она тайно вздыхала, любуясь своим кудрявым мастером. А теперь любовь заполнила ее всю. Любовь уже нельзя было скрыть от матери. Да и зачем? Во многих старых уральских рабочих семьях и теперь поощряются ранние браки. Руфинина мать, Анна Васильевна, вышла замуж семнадцати лет. У Дулесовых нет-нет да поговаривали об Алексее Векшегонове. И особенно участились разговоры о нем, когда словоохотливая старуха бобылка Митроха Ведерникова принялась ворошить седую давнину о первонасельниках Старозаводской улицы — Векшегоновых и Дулесовых.

Все это хотя и ушло в забвенье, умерло в народной молве, а от прошлого никуда не денешься. Не просто же так, а для чего-то воскрешает былое старая Митроха.

II

Как гласит предание, — да и не только оно, но и городской архив, — Дулесовы и Векшегоновы появились на Урале во время царствования Екатерины Второй.

Молодой кузнец Афанасий Дулесов прибыл из Тулы. Его зазвали сюда» земляки — туляки, привезенные первозаводчиком петровских времен Демидовым. Есть версия, что будто бы с Афанасия Дулесова был писан знаменитый лесковский Левша. Эта сущая чепуха порождена самовозвеличиванием Дулесовыми своего рода. Но то, что предки Дулесовых были отличными мастерами, свидетельствуют и архив и музей. Архив также подтверждает, что глава рода Дулесовых, Афанасий, взял себе в жены пойманную им девку-вогулку незнаемой лесной красоты, идолопоклонщицу, и оную продержал взаперти сорок дней, а потом самолично крестил в реке Кушве, научил ее русским словам и обычаям.

Молва гласит, что незнаемая лесная вогульская красота жены Афанасия сказывалась в дулесовском роду каждым седьмым ребенком. И что Руфина так хороша лицом и статностью потому, что она из «седьмых».

Кто не злоупотреблял цифрой семь? Все же, отметай мистическое, мы не должны забывать, что воскрешенная Митрохой Ведерниковой легенда украшала Руфину, стяжая вникание к ней окружающих, в том числе и Векшегоновых.

Векшегоновы, по скупым сведениям архива и пространным пересказам той же молвы, ведут начало из соликамских строгановских мест древней земли Перми Великой.

Это неоспоримо. Документы архива заслуживают доверия. Можно спорить с молвой. А молва устами того же Ивана Ермолаевича Векшегонова, деда Алексея, твердит, что некий из братьев Строгановых, владевший землями по Каме, Вишере и притокам, был одержим охотой на зверя. У одержимого охотой Строганова был дотошный векшегон. Дословно — человек, гоняющий или загоняющий векш. Слово «векша» не исчезло на Урале и теперь. Это белка.

Векшегон, будучи красивым никак не менее тульского предка Дулесовых, кузнеца Афанасия, полюбил дочь Строганова. И когда та ответила ему на любовь (а надежд на согласие быть выданной за смерда-векшегона у нее не было), она предложила побег. И они бежали за хребет Каменного Пояса. То есть по ту сторону Уральского хребта.

Побродяжничав весну, лето и осень, влюбленные покинули леса и ударили челом демидовским людям. Демидовы, нуждаясь в рабочих руках, не брезговали беглыми, опальными и даже цареотступниками. Векшегон Иов — так звали его — получил для поселения землю напротив туляка Дулесова, а вместе с землей и фамилию — Векшегонов.

Так было положено начало Старозаводской улице.

В разные времена эта улица называлась по фамилии ее основателей — то Векшегоновкой, то Дулесовкой. Те и другие до начала нашего столетия враждовали из-за названия улицы. Случались даже драки. Спорили они и в первые годы советской власти. Дело дошло даже до разбора в городском Совете, который помирил жалобщиков решением: «…впредь предлагается именовать улицу Старозаводской».

У Дулесовых и Векшегоновых случались и светлые полосы длительных перемирий и большой дружбы. Тем и другим хотелось породниться, положив этим конец возможным раздорам и сварам. И такие попытки делались, но каждый раз случалось что-нибудь «роковое» и свадьба расстраивалась.

Последний раз такого рода «роковое» событие произошло с будущим отцом Алексея, с Романом Векшегоновым. Он полюбил сестру отца Руфины, Елизавету. Был помолвлен с нею. Векшегоновы и Дулесовы по этому поводу пировали три дня. Целовались. Клялись в вечной дружбе. Но накануне свадьбы чернобровая и кареглазая Елизавета исчезла. Она была выкрадена — и, как говорят, не без ее согласия — удачливым золотопромышленником.

Известно, что и дед Алеши, Иван Ермолаевич, заглядывался на покойную ныне двоюродную бабку Руфины и та будто бы ему благоволила, но ей перебежала дорогу сухопаренькая, складненькая рудничная девчонка Стеша, ныне Степанида Лукинична, бабушка Алеши, не требовавшая тогда от возлюбленного ни венчальных свечей, ни клятвенных речей, а только одной, любви. И она ее нашла.

Так было и быльем поросло, а теперь пробудились старые надежды. Весны, как говорится, еще не было, а с крыш капало. Чувствовалось потепление в отношениях Дулесовых и Векшегоновых.

То Руфинина мать, Анна Васильевна, прибежит посоветоваться насчет чешской мебели, которую завезли в большой универмаг, то Алешин отец, Роман Иванович, скажет отцу Руфины насчет весенней охоты, когда можно выпить-закусить на вольном воздухе.

Все это замечалось на Старозаводской улице, и молва, подогревая события, предрекала то, о чем пока молчали о Дулесовы и Векшегоновы. Между тем события развивались, пусть медленно, но прямолинейно, и неоткуда было ждать отклонения. И этому верили все, кроме младшего брата Алексея — Сережи.