• «чистые» правши (ППП) – правостороннее доминирование по всем тестам;

• праворукие – правостороннее доминирование руки сочеталось с различными вариантами доминирования уха и/или глаза;

• амбидекстры – симметрия рук сочеталась с различными вариантами доминирования уха и глаза;

• леворукие – левостороннее доминирование руки сочеталось с различными вариантами доминирования уха и/или глаза;

• «чистые» левши – левостороннее доминирование по всем тестам.

Завершая обзор материалов по данной теме, можно констатировать, что во многих современных типологиях описания вариантов латеральности повторяются определенные моменты или подходы, что пока не позволяет говорить о наличии какой-то совершенной или «универсальной» методики описания вариантов ИПЛ. В большинстве типологий опускаются асимметрия по двигательной функции ноги, как менее значимая двигательная асимметрия (по сравнению с асимметрией по двигательным функциям руки). Тем не менее, асимметрия по ноге имеет в ряде случаев большое значение для определенных видов спорта, а также для тех видов деятельности человека, где нога активно может использоваться для управления техникой. Недостатком описанных типологий может также считаться то, что такой показатель, как проба А.Р. Лурия «перекрест рук», традиционно относят к моторным мануальным пробам. Ряд наших исследований (результаты которых изложены в данной монографии) показывает, что это не так и по сути дела эта проба имеет самостоятельное диагностическое значение. Все это требует переработки существующих типологий измерения вариантов латеральности с учетом новых данных.

2.3. Распределение латеральных профилей в разных профессиональных выборках

Изучение распределения латеральных признаков и латеральных профилей в разных выборках населения (с учетом возраста, пола, профессиональной принадлежности и т. п.) представляется достаточно важным в научном плане, а также для того, чтобы иметь нормативные данные при исследовании аномальных выборок.

Для исследования распространенности латеральных признаков в норме с помощью «Карты латеральных признаков» было обследовано 606 практически здоровых испытуемых. В первую выборку вошло 330 студентов-однокурсников медицинского вуза (г. Луганск, Украина), из них 124 юноши и 206 девушек в возрасте от 20 до 30 лет. Аналогичное исследование было проведено во второй выборке, в которую вошло 276 здоровых молодых мужчин (г. Луганск, Украина), в основном демобилизованных из армии и проходящих медкомиссию в связи с оформлением в органы УВД, также в возрасте от 20 до 30 лет и с одинаковым образовательным уровнем (со средним или средним специальным образованием).

Распространенность латеральных признаков изучалась в соответствии с описанной методикой, вариации латеральных профилей рассматривались в системе «рука – ухо – глаз».

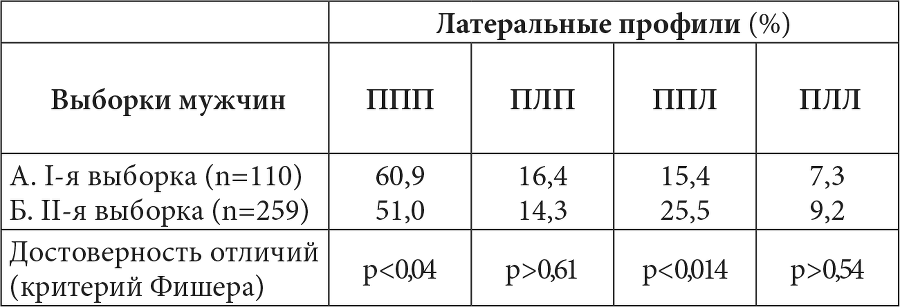

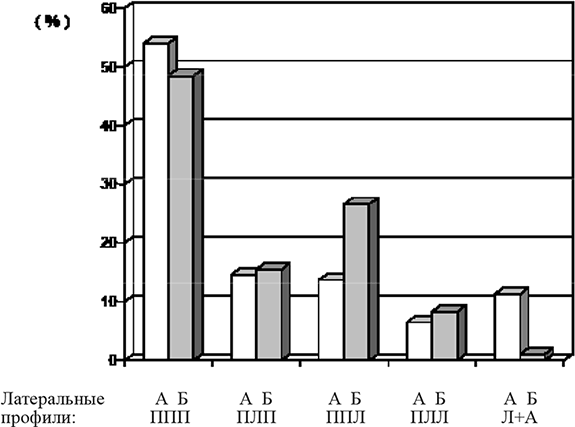

Среди студентов-мужчин группа ППП составила 54,0 %, что свидетельствует о факте большей распространенности унилатеральных правшей в системе измерений «рука – ухо – глаз». В группу ПЛП студентов-мужчин вошло 14,5 %, в группу ППЛ – 13,7 %, в группу ПЛЛ – 6,5 %. Леворукие среди студентов-медиков составили 11,3 %, что существенно превысило процентное содержание леворуких во второй выборке мужчин (4,0 %, р<0,01) и что может отражать особенности данной профессиональной выборки.

Среди 206 студенток максимально также была представлена группа ППП – 48,5 %, что свидетельствует о большей распространенности унилатеральных правшей и среди женщин. В группу ПЛП у них вошло 15,5 %, в группу ППЛ – 26,7 %, в группу ПЛЛ – 8,3 %. Леворукие среди студенток-медиков составили всего 1,0 %.

Данные о распространенности латеральных профилей в выборке студентов-медиков представлены в табл. 1 и рис. 1. Достоверным оказалось увеличение левоглазых женщин в группе ППЛ по сравнению с мужчинами (26,7 % и 13,7 %, р<0,002), а также накопление леворуких среди мужчин по сравнению с женщинами – 11,3 % и 1,0 % (р<0,001) что может отражать особенности обследованной выборки.

Таблица 1

Распределение вариантов латеральных профилей (%) в системе измерений «рука – ухо – глаз» в выборке юношей (n=124) и девушек (n=206)

Графически эти данные представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Распределение вариантов латеральных профилей (%) в системе измерений «рука – ухо – глаз» в выборках юношей (n=124) и девушек (n=206)

Исследование 276 мужчин второй выборки показало, что максимальную распространенность в ней также обнаружили лица с унилатеральными признаками ППП (праворукие с ведущим правым ухом и глазом), которые составили 47,8 %. В группу ПЛП («левоухие» правши с правым ведущим глазом) вошло 13,4 %, в группу ППЛ («левоглазые» правши с правым ведущим ухом) – 23,9 %, в группу ПЛЛ – 8,7 %. Леворукие в данной выборке составили 4,0 %, амбидекстры – 2,2 %. При анализе полученных данных интересным оказался тот факт, что нарастание леволатеральных признаков в системе измерений «рука – ухо – глаз» также сопровождается увеличением процентного соотношения левого доминантного локтя в пробе «перекрест рук». Во второй выборке мужчин в группе ППП левый показатель этой пробы составил 51,5 %, в группе ПЛП – 54,1 % (р>0,05), в группе ППЛ – 62,5 % (р<0,03), а в группе ПЛЛ – 75,0 % (р<0,01). По мере нарастания леволатеральных признаков парциального доминирования также снижается и общий показатель рукости (по данным сенсибилизированного опросника по А.П. Чуприкову). В группе ППП он составил «+20,6» балла, в группе ПЛП – «+20,4» балла, в группе ППЛ – «+19,8» балла, а в группе ПЛЛ – «+18,5» балла, в группе амбидекстров – «+7,2» балла, у леворуких – «–13,9» балла. В целом во второй выборке усредненный показатель рукости составил «+18,5» балла.

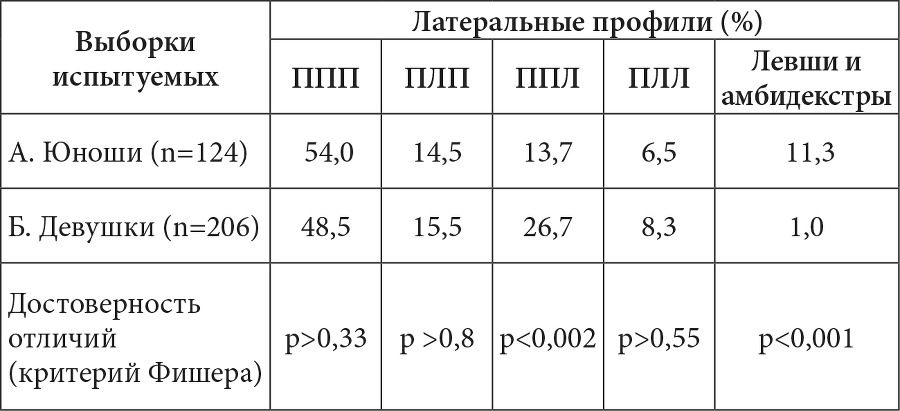

Интересным оказался тот факт, что, несмотря на ведущий левый глаз у испытуемых группы ППЛ, тем не менее, 74,2 % из них при пользовании винтовкой (по данным пробы «прицеливание») предпочитали целиться все же правым глазом. У «правоглазых» леворуких в ряде случаев наблюдается обратная зависимость. Очевидно, что этот факт связан с особенностями зрительно-моторной координации при пользовании винтовкой и, таким образом, свидетельствует о малой валидности пробы «прицеливание» для определения ведущего глаза. Более эффективной в данном случае оказывается проба «дырочка в карте». Этот факт свидетельствует о том, что необходимо дифференцировать природу генеза латеральных признаков, которые могут быть обусловлены как генетическими, так и функциональными факторами, связанными с научением или особенностями сенсомоторной координации. Это подтверждают и результаты обследования леворуких (n=74) – по нашим данным только 4 из них (5,4 %) могли писать левой рукой, остальные 70 человек (96,4 %) были переучены и писали правой рукой. Вместе с тем, большинство других операций (рисование, бросание камня, пользование ложкой или вилкой при еде и т. п.) они осуществляли левой рукой.Было проведено сравнение распространенности вариаций латеральных профилей среди праворуких мужчин двух выборок. Распространенность латеральных признаков анализировалась без учета леворуких (данные представлены в табл. 2 и рис. 2). Среди мужчин первой и второй выборок группа ППП составила 60,9 % и 51,0 % соответственно (р<0,04), группа ПЛП – 16,4 % и 14,6 % (р>0,61), группа ППЛ – 15,4 % и 25,5 % (р<0,014), группа ПЛЛ – 7,3 % и 9,2 % (р>0,54). Достоверным оказался факт уменьшения процентного соотношения «левоглазых» (группы ППЛ) среди студентов по сравнению с данными второй выборки мужчин и некоторого увеличения показателей унилатеральной группы ППП в первой выборке мужчин.

Таблица 2

Распределение латеральных профилей (%) в системе измерений «рука – ухо – глаз» в выборках праворуких мужчин (n=369)