Одной этой вступительной речью Бенедетто был навсегда уничтожен в глазах общественного мнения еще до того, как его покарал закон.

Андреа не обращал ни малейшего внимания на эти грозные обвинения, которые одно за другим обрушивались на него. Вильфор часто смотрел в его сторону и, должно быть, продолжал психологические наблюдения, которые он уже столько лет вел над преступниками, но ни разу не мог заставить Андреа опустить глаза, как ни пристален и ни упорен был его взгляд.

Наконец обвинительный акт был прочитан.

– Обвиняемый, – сказал председатель, – ваше имя и фамилия?

Андреа встал.

– Простите, господин председатель, – сказал он ясным и звонким голосом, – но я вижу, что вы намерены предлагать мне вопросы в таком порядке, в каком я затруднился бы на них отвечать. Я полагаю, и обязуюсь это доказать немного позже, что я могу считаться исключением среди обычных подсудимых. Прошу вас, разрешите мне отвечать, придерживаясь другого порядка; при этом я отвечу на все вопросы.

Председатель удивленно взглянул на присяжных, те взглянули на королевского прокурора.

Публика была в недоумении.

Но Андреа это, по-видимому, ничуть не смутило.

– Сколько вам лет? – спросил председатель. – На этот вопрос вы ответите?

– И на этот вопрос, и на остальные, господин председатель, когда придет их черед.

– Сколько вам лет? – повторил судья.

– Мне двадцать один год, или, вернее, мне исполнится двадцать один год через несколько дней, так как я родился в ночь с двадцать седьмого на двадцать восьмое сентября тысяча восемьсот семнадцатого года.

Вильфор, что-то записывавший, при этих словах поднял голову.

– Где вы родились? – продолжал председатель.

– В Отейле, близ Парижа, – отвечал Бенедетто.

Вильфор вторично посмотрел на Бенедетто и побледнел, словно увидел голову Медузы.

Что же касается Бенедетто, то он грациозно отер губы вышитым концом тонкого батистового платка.

– Ваша профессия? – спросил председатель.

– Сначала я занимался подлогами, – невозмутимо отвечал Андреа, – потом воровство, а недавно стал убийцей.

Ропот, или, вернее, гул негодования и удивления, пронесся по зале; даже судьи изумленно переглянулись, а присяжные явно были возмущены цинизмом, которого трудно было ожидать от светского человека.

Вильфор провел рукою по лбу; его бледность сменилась багровым румянцем; вдруг он встал, растерянно озираясь; он задыхался.

– Вы что-нибудь ищете, господин королевский прокурор? – спросил Бенедетто с самой учтивой улыбкой.

Вильфор ничего не ответил и снова сел или, вернее, упал в свое кресло.

– Может быть, теперь, обвиняемый, вы назовете себя? – спросил председатель. – То вызывающее бесстыдство, с которым вы перечислили свои преступления, именуя их своей профессией и даже как бы гордясь ими, само по себе достойно того, чтобы во имя нравственности и уважения к человечеству суд вынес вам строгое осуждение; но, вероятно, вы преднамеренно не сразу назвали себя; вам хочется оттенить свое имя всеми своими титулами.

– Просто невероятно, господин председатель, – кротко и почтительно сказал Бенедетто, – как верно вы угадали мою мысль; вы совершенно правы, именно с этой целью я просил вас изменить порядок вопросов.

Изумление достигло предела; в словах подсудимого уже не слышалось ни хвастовства, ни цинизма; взволнованная аудитория почувствовала, что из глубины этой черной тучи сейчас грянет гром.

– Итак, – сказал председатель, – ваше имя.

– Я вам не могу назвать свое имя, потому что я его не знаю; но я знаю имя моего отца, и это имя я могу назвать.

У Вильфора потемнело в глазах; по лицу его струился пот, руки судорожно перебирали бумаги.

– В таком случае, назовите имя вашего отца, – сказал председатель.

В огромной зале наступила гробовая тишина; все ждали затаив дыхание.

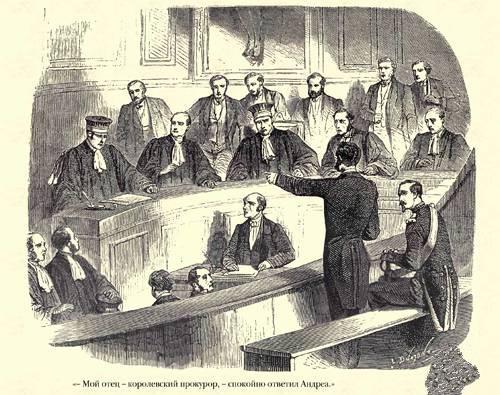

– Мой отец – королевский прокурор, – спокойно ответил Андреа.

– Королевский прокурор! – изумленно повторил председатель, не замечая исказившегося лица Вильфора.

– Да, а так как вы хотите знать его имя, я вам скажу: его зовут де Вильфор!

Крик негодования, так долго сдерживаемый из уважения к суду, вырвался, как буря, изо всех уст; даже судьи не сразу подумали о том, чтобы призвать к порядку возмущенную публику. Возгласы, брань, обращенные к невозмутимому Бенедетто, угрожающие жесты, окрики жандармов, гоготанье той низкопробной части публики, которая во всяком сборище оказывается на поверхности в минуты замешательства и скандала, – все это продолжалось добрых пять минут, пока судьям и приставам не удалось водворить тишину.

Среди общего шума слышен был голос председателя, восклицавшего:

– Вы, кажется, издеваетесь над судом, обвиняемый? Вы дерзко выставляете напоказ перед вашими согражданами такую безмерную испорченность, которая даже в наш развращенный век не имеет себе равной!

Человек десять суетились вокруг королевского прокурора, поникшего в своем кресле, утешая его, ободряя, уверяя в преданности и сочувствии.

В зале восстановилась тишина, только в одном углу еще волновались и шушукались.

Говорили, что какая-то женщина упала в обморок; ей дали понюхать соль, и она пришла в себя.

Во время этой суматохи Андреа с улыбкой повернулся к публике; потом, изящно опершись рукой на дубовые перила скамьи, заговорил:

– Господа, видит бог, что я не думаю оскорблять суд и производить в этом уважаемом собрании ненужный скандал. Меня спрашивают, сколько мне лет, – я говорю; меня спрашивают, где я родился, – я отвечаю; меня спрашивают, как мое имя, – на это я не могу ответить: у меня его нет, потому что мои родители меня бросили. Но зато я могу назвать имя своего отца; и я повторяю, моего отца зовут де Вильфор, и я готов это доказать.

В голосе подсудимого чувствовалась такая уверенность, такая сила убеждения, что всеобщий шум сменился тишиной. Все взгляды обратились на королевского прокурора. Вильфор сидел немой и неподвижный, словно жизнь покинула его.

– Господа, – продолжал Андреа, – я должен объяснить свои слова и подтвердить их доказательствами.

– Но вы показали на следствии, что вас зовут Бенедетто, – гневно воскликнул председатель, – вы заявили, что вы сирота и что ваша родина – Корсика.

– Я показал на следствии то, что считал нужным показать; я не хотел, чтобы мне помешали – а это неминуемо бы случилось, – торжественно объявить мою тайну во всеуслышание.

Итак, я повторяю: я родился в Отейле, в ночь с двадцать седьмого на двадцать восьмое сентября тысяча восемьсот семнадцатого года, я – сын королевского прокурора господина де Вильфора. Угодно вам знать подробности? Я их сообщу.

Я родился во втором этаже дома номер двадцать восемь по улице Фонтен, в комнате, обтянутой красным штофом. Мой отец взял меня на руки, сказал моей матери, что я умер, завернул меня в полотенце, помеченное буквами Э. и Н., и отнес в сад, где зарыл в землю живым.

Трепет пробежал по толпе, когда она увидела, что вместе с уверенностью подсудимого возрастало смятение Вильфора.

– Но откуда вам известны эти подробности? – спросил председатель.

– Сейчас объясню, господин председатель. В сад, где закопал меня мой отец, в эту самую ночь проник один корсиканец, который его смертельно ненавидел и уже давно подстерегал его, чтобы учинить вендетту. Этот человек, спрятавшись в кустах, видел, как мой отец зарывал в землю ящик, и тут же ударил его ножом; затем, думая, что в этом ящике спрятано какое-нибудь сокровище, он разрыл могилу и нашел меня еще живым. Он отнес меня в Воспитательный дом, где меня записали под номером пятьдесят седьмым. Три месяца спустя его сестра приехала за мной из Рольяно в Париж, заявила, что я ее сын, и увезла меня с собой. Вот почему, родившись в Отейле, я вырос на Корсике.

Наступила тишина, такая глубокая, что, если бы не взволнованное дыхание тысячи людей, можно было бы подумать, будто зала пуста.