Механизм приспособления - тренировка и детренированноеть. Это явление обеспечивает нам запоминание и забывание, иммунитет и наращивание бицепсов, лежит в основе воспитания, образования, здоровья и даже влияет на эволюцию. Я преклоняюсь перед ним и просто не могу не остановиться подробнее.

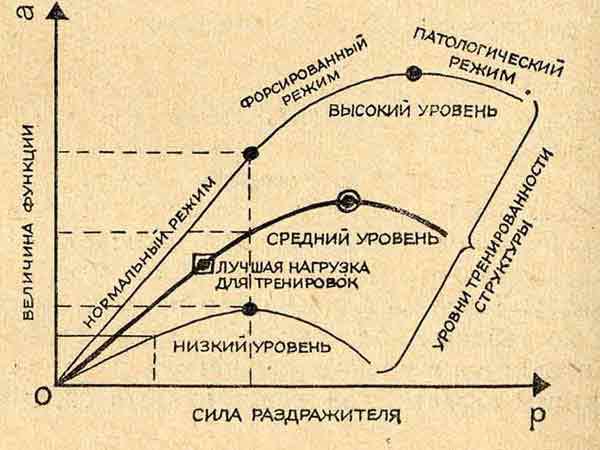

Суть тренировки - это изменение функции в зависимости от... самой функции. Для объяснения не обойтись без графиков. На графике показана характеристика: "раздражитель - функция" для клетки (органа или организма) в зависимости от уровня тренированности. На кривых видна зависимость между силой раздражителя и возрастанием функции. Точка а на схеме - величина функции, которую организм в состоянии покоя требует от клетки. Для детренированной клетки - это почти предел нормального режима. Для средне тренированной имеется трехкратный резерв, а при высокой тренированности - шестикратный. Точка р - некоторой силы раздражитель. Для детренированной клетки - это предельная величина. Сильный внешний раздражитель для детренированной клетки (органа или целого организма) вводит ее в патологический режим, а для тренированной - это нормальная интенсивная работа. Почему эти характеристики переходят одна в другую, в результате упражнения или покоя? Все дело, оказывается, в белке.

Тренированная клетка с высокой характеристикой имеет большую массу функционального белка, она гипертрофирована. Детренированная, наоборот, имеет малую массу, она атрофичная и выдает, соответственно, малую функцию.

Биохимики открыли, что молекула белка в живой клетке обречена на распад, исчезновение. Если молекул много, то в единицу времени обязательно распадается определенная их часть. Как у радиоактивных веществ есть период полураспада, за время которого половина атомов переходит в другое состояние, так и с белком: тоже период полураспада, и за его время половина молекул данного белка в данной структуре распадается до аминокислот. Параллель с изотопами продолжается: одни белки "короткоживущие" - у них период полураспада несколько дней и даже часов, другие - "долгоживущие", их период исчисляется месяцами. Например, есть белки сердечной мышцы, у которых этот период 10 дней. Это значит, что через 10 дней из 100 граммов такого белка останется 50, еще через 10 дней - 25, потом - 12,5 и т.д. Это распад. Но жизнь - это обмен веществ, постоянное образование новых молекул, в том числе и белковых. Синтез новых молекул призван восполнить распад "старых", чтобы поддержать массу белка, обеспечивающего данную функцию. К примеру, сокращение сердца или выделение гормона в кровь.

Молекулярная биология сравнительно недавно разобралась в тонких механизмах синтеза. Они сложны, и здесь мне не описать их в подробностях. Суть в том, что структура каждого вида белка (а их в организме тысячи) заложена в одном структурном гене ("один ген - один белок").

Новые молекулы белка синтезируются в два этапа. Сначала снимается копия с нужного гена - получают молекулу "информационной РНК" (рибонуклеиновая кислота). Она направляется в специальный органоид клетки - рибосому, и там на ней собираются новые копии - это уже будут молекулы белка.

Оказалось, что копирование идет не непрерывно, как распад, а порциями и что порции выдаются только при специальном запросе в "центр" (в ядро клетки, где находятся гены) со стороны "периферии", от тех частей клетки, которые "работают", осуществляют непосредственную функцию. Сколько напрягаешься, столько и получишь... новых молекул белка.

Таким образом, обмен веществ - соотношение распада и синтеза - не тот процесс, что идет автоматически, в него включена ФУНКЦИЯ.

Представим два случая. Первый: функция не напряжена, структурная единица клетки работает слабо. Запросов в "центр" мало, синтез идет редкими порциями. А распад продолжается своим чередом: чем больше масса белка, тем больше молекул распадается в единицу времени. (Когда 100 граммов белка - за 10 дней распадается 50, а когда 10, то только 5 - это очень важно!) Если масса была большая, распад превысит скорость синтеза, а количество белка будет уменьшаться. Раз уменьшается масса, ослабевает функция. Такая малая нагрузка в настоящее время ведет к уменьшению возможностей для интенсивной деятельности в будущем. Идет процесс детренированности, развитие атрофии.

Второй случай: клетка с малой массой белка, малыми функциональными возможностями, начинает напряженно работать, допустим, от сильных внешних раздражителей. Количество запросов на белок в "центр" будет велико, и соответственно ускорится снятие новых копий. Синтез будет обгонять распад, масса белка увеличится, и соответственно возрастет функция. Это гипертрофия, а процесс называется "тренировка".

Тренировка и детренированность - универсальные процессы в любых клетках - мышечных, нервных, железистых. Разумеется, возможности изменения их массы неодинаковы. Мышечное волокно при тренировке во много раз увеличивает свою массу, а тело нервной клетки возрастает незначительно. Это зависит от .специфики функционирующих в клетке структур. Мышечная функция связана с переработкой большого количества энергии, а нервный импульс энергии несет очень мало. Массивных структур для него не нужно. Таков механизм изменения рабочих характеристик клетки, органа и целого организма под влиянием изменения нагрузок.

Скорость процессов тренировки и детренированности зависит от свойств белков, которые обеспечивают функцию. Если белки "короткоживущие", то тренировка и детренированность развиваются быстрее, если "долгоживущие" - медленнее и, видимо, в меньшем объеме. Это тоже важно заметить, потому что есть в организме ткани, выполняющие поддерживающую (скелетную) функцию, для них тренировка второстепенна. И, наоборот, мышцы должны быстро приспосабливаться к изменениям жизни и условий, поэтому должны обладать большими возможностями к тренировке.

"Количество здоровья" (а это и риск болезни) можно измерить диапазоном нагрузок и условий, в которых поддерживаются нормальные показатели всех функций. (На кривых графика это соответствует нормальному режиму.) Здоровье определяется "резервными мощностями" органов, а это добывается тренировкой. Простой пример: в состоянии покоя сердце выдает 4 литра крови в минуту. При нагрузке у детренированного - 6 литров в минуту, у спортсмена - 16-20. Соответственно "резерв мощности" - 1,5 или 4-5-кратный. Даже при сильных раздражителях сердце спортсмена работает в режиме нормальном.

Ну а старение? Как и детренированность, оно выражается в снижении характеристик клеток и органов (нижняя кривая на графике), когда они легко впадают в патологический режим даже при небольших нагрузках и ухудшении условий.

Как считают большинство ученых, причина старения - в накоплении помех. Вопрос: где, когда, какими механизмами?

На это существует много гипотез. Вот главная суть, без деталей.

Помехи локализуются в рабочих частях клетки (митохондриях, лизосомах, оболочках, протоплазме). Они Представлены молекулами измененного белка или конгломератами других неактивных молекул разного происхождения. Помехи замедляют все химические реакции, это выражается в снижении характеристик.

Изменения касаются главным образом генов. Это выражается прежде всего уменьшением скорости синтеза белка, а следовательно, понижением способности к тренировке. При этом обычные жизненные нагрузки уже не обеспечивают нужной тренированности, характеристики понижаются, болезни приближаются. Кроме того, изменение генов ведет к продукции "некондиционных" белков, которые сами становятся помехами.

Возрастные изменения неравномерно поражают разные ткани и системы организма. В результате нарушается гармония отношений и может иметь место даже "вражда" тканей. Пример - чрезмерное разрастание соединительной ткани в некоторых органах или реакция иммунной системы на собственные белки.