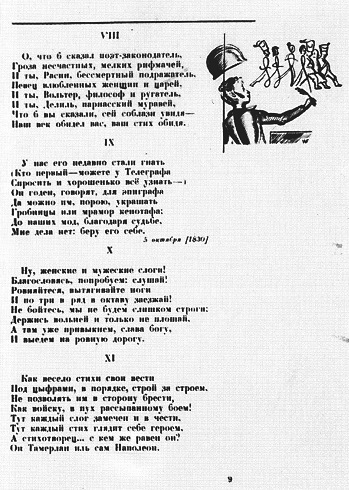

А. С. Пушкин. Страница рукописи «Домик в Коломне». 1830.

А. С. Пушкин. Домик в Коломне.

Гравюра В. А. Фаворского. 1922–1929.

Мы имеем в виду републикацию в 1912–1913 годах повести Тита Космократова (В. Титова) «Уединенный домик на Васильевском», написанной со слов Пушкина[120]. Факт, который стал сенсацией в литературной жизни 10-х годов. И не столько потому, что вспомнили еще одно произведение, имеющее отношение к Пушкину и некогда напечатанное в альманахе «Северные цветы за 1829 год», сколько потому, что Владислав Ходасевич сумел связать эту повесть с «Медным всадником», «Пиковой дамой» и «Домиком в Коломне» в один петербургский пушкинский текст. Он доказал, в частности, что существует близкая связь между «Домиком на Васильевском» и «Домиком в Коломне», что тема черта, «влюбленного беса» пришла в Коломну, хотя и в снятом виде, с Васильевского острова.

Знал ли Фаворский об этой литературной сенсации? Помнил ли он, делая гравюры к «Домику в Коломне», о «черте» из «Домика на Васильевском»? Все эти вопросы были для нас смутным предположением, пока не получили неожиданного подтверждения от одной из ближайших учениц Фаворского, художницы Ирины Коровай. Ее письмо по этому поводу, публикуемое впервые, представляет для нашей темы столь большой интерес, что мы позволим себе напечатать большой отрывок из него:

«Я усердно стараюсь выполнить Вашу просьбу — припомнить о подробностях, как происходил разговор с Владимиром Андреевичем об „Уединенном домике на Васильевском“. Было это зимой 1951–1952 гг… Лев Ричардович Мюльгаупт дал мне почитать номер „Аполлона“ со статьей В. Ходасевича о петербургской теме у Пушкина[121]. Так я узнала о существовании „Уединенного домика на Васильевском“, поразилась и помчалась обсуждать это открытие с Владимиром Андреевичем… Он сочувственно отнесся к моему изумлению и волнению и рассказал, как все были поражены, когда „Уединенный домик“ был впервые опубликован. Потом мы поговорили о том, что было бы, если бы Титов не записал рассказа, и каково это показалось Пушкину и пр. Мне кажется, что после этого разговор перешел на „Домик в Коломне“ и В. А. сказал, что, делая его, он старался в какой-то мере возвратить Пушкину похищенный у него замысел и под легкомысленную историю подложить таинственную и страшноватую. К сожалению, я не очень точно помню эту часть разговора… Через несколько лет у нас был еще один разговор о „Домике в Коломне“. Рассказывая мне о черном и белом в шрифте, В. А. сказал, что изображения в „Домике“ происходят от буквы, и обратил мое внимание на то, как там важен шрифт набора… В 1964 году в ночь с 28 на 29 декабря я читала Владимиру Андреевичу „Домик в Коломне“. В комнате было полутемно, сидела бесполезная медсестра и висел фиолетовый плакат Тулуз-Лотрека. Утром Владимир Андреевич умер».

Если до сих пор мы говорили о произведениях, по самому своему духу не вписавшихся в юбилейную пушкиниану, но так или иначе в ней присутствовавших, то ниже речь пойдет о работах, которые ни в дни 37-го года, ни в канун его, ни сразу после него так и не всплыли на поверхность художественной жизни. И стали известными уже в наше время.

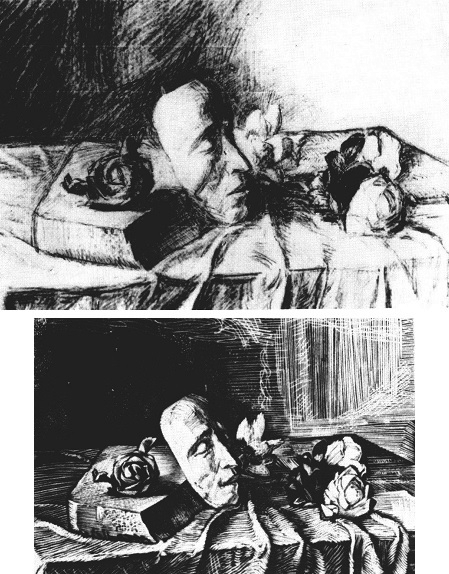

Речь пойдет о «Натюрморте с маской Пушкина»[122] Фаворского — сравнительно большом рисунке кистью черной тушью (43,7 х 36,7), исполненном художником в 1930 году.

Домашний натюрморт, составленный из вещей семейного обихода дома Фаворского. Стаканчик для карандашей, который, по рассказам дочери художника, смастерил он сам, чертежная линейка, черный ручной зажим для бумаги, карандаши. Типичные атрибуты эстетики конца 20-х годов, эстетики числа и циркуля. И маска Пушкина. Маска, долго жившая в его доме, была если и не из числа гальберговских масок первого отлива, то все же из старых масок («Вот возьми, хорошая маска», — говорил Фаворский много лет спустя, передавая ее одному из своих учеников[123]). В этой вроде не очень сложной постановке читается и второй план. В натюрморте пушкинская маска лежит слегка наклонно, как будто откинувшись на мягкую ткань фона, лишь легкие тени пробегают по ней. И черная ручка зажима для бумаги положена здесь не только для контраста, но кажется знаком судьбы, символом роковой дуэли. Трудно достраивать образы Фаворского, его строгое и объективное искусство сдерживает прихотливое воображение зрителя, но трагическая нота реквиема, как это уже было замечено исследователями[124], явно присутствует здесь. И эта нота не была данью памятной дате гибели Пушкина, которая будет отмечаться через семь лет и породит обильную галерею образов поэта, главным образом на тему дуэли. «И если изучение Пушкина так долго заменялось изучением его дуэли, то кто знает, какую роль при этом сыграли все речи и стихи, которые говорились, говорятся и будут говориться в его годовщины»[125]. Это предостережение Ю. Тынянова, сделанное им еще в середине 20-х годов, да и не им одним, было прочно забыто многими художниками, трудившимися на ниве пушкинианы в юбилейные дни[126].

Сочинения Пушкина. Т. 3. СПб.: Издание П. В. Анненкова. 1855.

Из библиотеки В. А. Фаворского.

В. А. Фаворский. Натюрморт с маской Пушкина.

Рисунок. 1930.

В. А. Фаворский. Натюрморт с маской Пушкина.

Рисунок и гравюра на дереве. 1939.

«Натюрморт с маской Пушкина» имел свое продолжение, но тоже в узком домашнем кругу, в работах учеников Фаворского. Нам известны три таких гравюрных натюрморта, один — Т. Рейн 1936 г., другой — Андрея Ливанова, третий — сына Фаворского Никиты (параллельно гравюре он исполнил рисунок на ту же тему)[127]. По существу, это учебные работы, не покидавшие стены мастерской, работы, в которых сам Фаворский выступал как соавтор. Ему принадлежала «постановка натюрморта», поэтому мы можем рассматривать их как продолжение работы Фаворского с пушкинской маской. В этом смысле для нас существенны различия между его собственным натюрмортом 1930 года и натюрмортами его учеников. Дело здесь не только в различии художественных задач. Фаворский ставил натюрморты, руководствуясь желанием научить своих учеников рисовать гийсы (в данном случае — гипсовую голову), перевести ее на плоскость листа или гравюрную доску. Но в самом отборе вещей, в их постановке заметны знаки времени. Маска теперь положена в профиль на старую книгу, и вместо черной дуэльной перчатки перед ней лежит роза. Натюрморты больше теперь напоминают «портрет поэта на смертном одре», как рисовали его после смерти.

Пушкинская маска здесь фигурирует уже не в рабочей домашней обстановке, а в мемориальном контексте. Но и в этих мемориальных гравюрах больше высокого умиротворения и строгого смирения перед неизбежным, чем в траурном хоре юбилейного 37-го года. Тут надо вспомнить, что к этому времени Фаворский и сам рисовал такой «портрет на смертном одре». Рисовал в начале января 1935 года умершего Андрея Белого. Рисунок этот, к сожалению, утрачен, но память о нем сохранилась благодаря стихам Осипа Мандельштама: «А посреди толпы стоял гравировальщик…»

120

Повесть В. Титова «Уединенный домик на Васильевском» была напечатана П. Е. Щеголевым в 1912 г. в газете «День» (22–24 дек.) и Н. О. Лернером в 1913 г. в журнале «Северные записки» (№ 1).

121

В журнале «Аполлон» (1915. № 3) была опубликована статья В. Ходасевича «Петербургские повести Пушкина». Мюльгаупт Л. Р. — художник, ученик В. Фаворского, в то время регулярно печатал оттиски в его мастерской.

122

Рисунок В. Фаворского «Натюрморт с маской» (1930) впервые экспонировался в 1956 г. на выставке в Москве в Доме художника (Фаворский выставлялся там совместно с А. Кардашевым, И. Фрих-Харом и Н. Чернышевым). Ныне находится в собрании Гос. музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Рисунок, по-видимому, был выполнен на Мясницкой, 21, где жил в те годы художник. Ученик В. Фаворского А. Гончаров вспоминал, что там «на стенах висели гипсовая маска Пушкина, портрет матери Владимира Андреевича…» (Фаворский В. А. Воспоминания о художнике. М., 1990. С. 51).

123

Из беседы автора с художником Д. Жилинским 27 июля 1986 г.

124

См.: Островский Г. Пушкин в творчестве В. А. Фаворского // Пушкин и его время. Л., 1962. Вып. 1. С. 445.

125

Тынянов Ю. Промежуток // Русский современник. 1924. № 4. С. 212.

126

В альбоме «А. С. Пушкин в изобразительном искусстве» (худож. ред. и коммент. Э. Голлербаха. Л., 1937) воспроизведены три картины — Н. Шестопалова (1929), С. Матросова (1936) и А. Горбова (1936) «Дуэль Пушкина с Дантесом» и другие на ту же тему.

127

Гравюра Т. Рейн впервые воспроизведена при публикации ее воспоминаний «Годы учения» (Панорама искусств-11. М., 1988. С. 145). Гравюра А. Ливанова — в кн.: Художник, судьба и великий перелом. ВХУТЕМАС — ВХУТЕИН — Полиграф-институт / Сост. В. Костин, Т. Рейн. М., 1998. С. 151. Гравюра и рисунок Н. Фаворского впервые экспонировались на его выставке в Москве (ГМИИ, 1991).