Первым покинул машину Овечкин. Косолапя, чуть заваливая влево и вперёд, он скорой походкой человека, который больше половины из своих сорока лет провел в лесу, шагал впереди грузовика и высматривал, где бы половчее протиснуть машину меж деревьев. На еланях, где буйствовали дикие травы, Овечкина скрывало почти с головой, и над цветастым густотравьем мелькала лишь его заломленная на затылок кепка. За этой прыгающей точкой и полз неутомимый ГАЗ-63.

Следом за профессором лесной тихоход покинули Ванчик, Слава и Суров. Неизвестно, сколько бы просидел в кузове Виталий, — его выбросил оттуда властный бас Овечкина:

— Третий топор — сюда!

Оно собралось с силами, несгибаемое племя таёжных жителей, одетых в вечнозеленые и вечнопрохладные шубы. Сгрудившись вокруг машины, молодёжь и старики стали насмерть и, видимо, были уверены в своей победе: больно уж хвастливо и насмешливо, хотя и обеспокоенно, размахивали они своими лапами над головами людей. Поднимался ветер.

Ванчик орудовал топором рьяно, размашисто, весело, и трудно было сразу определить, от чего одежда па нём мокрая — от дождя или от пота. Слава рубил резкими, короткими, математически точными ударами. Виталий тюкал неторопливо и вяло. Ефрем Иванович подошёл к нему, молча забрал топор, также молча отстранил коллектора — и лесной великан вздрогнул под могучими ударами. Вот он качнулся, затрещал, помедлил немного, словно прощаясь с братьями, и, ломая свои и чужие ветви, тяжко рухнул на землю. Рядом уже падал второй…

Снова ползли, продираясь вперёд.

— От люблю, когда дождь! — пытался сострить Слава, отжимая воду из рукавов куртки.

— Да уж, есть что любить! — мрачно отозвался Трубкин.

— А что! — влез в разговор Ванчик. — Хоть мокро, зато мрази поменьше. Красота! — Мразью они именовали комаров, мошкару и патов — всех, кто не давал им житья.

— Сразу видно: разбираются люди, в лесной жизни, — не то одобрительно, не то с издёвкой откликнулся Овечкин. Эта неопределенная ироническая интонация всегда звучала в репликах профессора, особенно, если был он в добром настроении.

Суров снисходительно молчал: что ж, пусть поболтают, человек существо слабое, ему без разговоров никак нельзя.

Через четыре часа были преодолены первые три километра.

Ваня-большой — высокий жилистый человек, чёрный, лобастый, с крупным ртом — объявил:

— Устал мой человек, запарился, — И, загремев капотом, полез в мотор. — Водицы бы человеку испить.

Овечкин развернул карту.

— Тут, в полкилометра, ручей. — Он махнул в сторону круто сползающего вниз склона.

— Пётр Николаевич, я сбегаю? — И глаза, и веснушки на лице Ванчика сияли так откровенно, что было ясно: с той же готовностью он побежит и не за полкилометра, а за все пять.

Профессор хмуро покосился на Виталия и пожал плечами, словно хотел сказать: «Дело твоё. Как хочешь».

Ванчик схватил два ведра, но уже на ходу второе у него отобрал Слава, и, скользя по склону, слёту обнимая стволы деревьев, они устремились вниз.

Иван-большой возился с мотором своего «человека». Остальные забрались в кузов покурить. Молчали. Сопя непрочищенной трубкой, профессор мыкал какой-то несложный мотив. Неожиданно он сказал:

— Что, господин хороший, не любишь за водой-то под горку ходить? — И, как бы читая мысленное возражение Виталия, пробурчал: — Мы, брат, в своё время бегали. Так же бегали. Н-да-с.

И снова сердито засопел.

Принесённая вода оказалась чудесной. Её с удовольствием пили не только Ванин «человек», но и люди. Виталий тоже пил.

Дождь почти перестал. Над головой, чуть не задевая верхушки сосен, торопливо бежали посветлевшие рваные облака. Впереди было редколесье, но предстоял тяжёлый подъём.

Надрывно и нудно ревел мотор. Метр за метром. Иногда — рывок: сзади сразу десятки метров. Хорошо, что у ГАЗ-63 обе оси ведущие.

— Не лезь по гребню, — сказал Овечкин шоферу. — Давай по склону.

Ваня-большой взял правее. Тут-то чуть и не полетел вверх тормашками отряд профессора Овечкина.

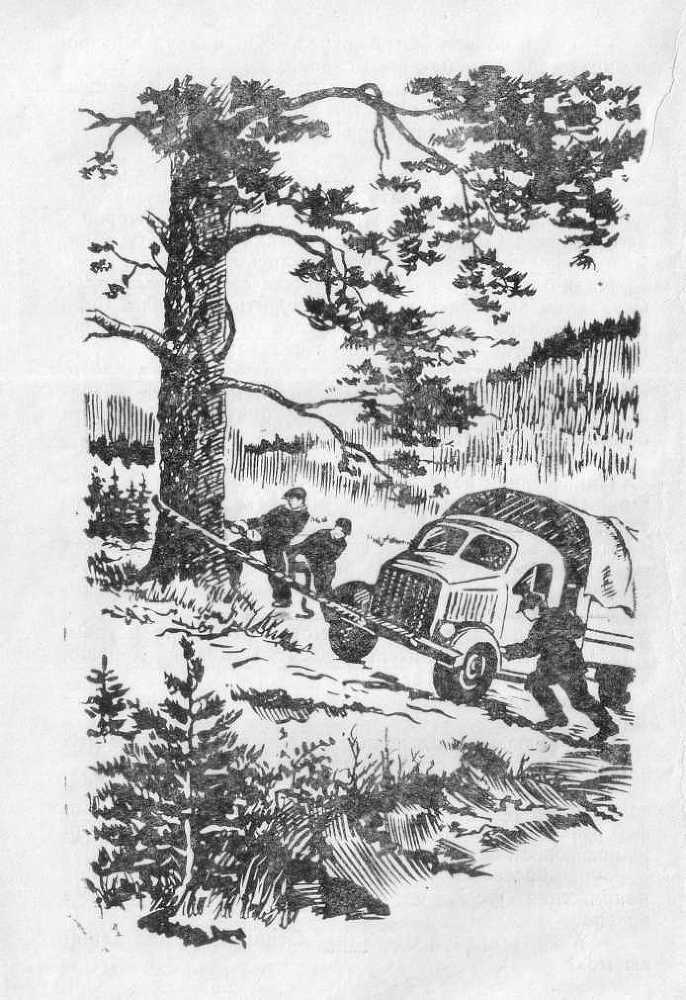

Машина вдруг поползла вниз. Накренившись, она боком скользила к обрывистому обнажению гранита. Шофёр резко дал задний ход. Безрезультатно! Лишь летели из-под колёс тяжелые клочья мокрого мха.

Суров бросается назад. Через минуту, с разбухшей от напряжения шеей, он тащит толстое полусгнившее бревно.

— Мох! — гаркнул Овечкин. — Отдирать из-под машины мох!

Он подскочил к Сурову, и вдвоём они вставили бревно как подпорку между судорожно бьющейся машиной и ближним деревом. Дерево было чахлое, оно гнулось.

Ванчик и Слава распластались у передних колёс и срывали мох с гранитной плиты, что лежала под грузовиком. Видно, дождевой воды было так много, что она подмочила даже ризоиды-волосинки, которыми мох цепляется к камню. Моховой покров превратился в непрочно держащуюся на ослизлой поверхности массу. Колёса буксовали.

Виталий вытащил из кузова лопату и принялся соскребать мох перед задними колёсами. Быстрее было бы руками, но он боялся: машина рванется — раздавит.

Бревно-подпорка угрожающе затрещало.

Овечкин подлетел к Виталию и, вырвав, отшвырнул лопату.

— Руками! — заорал он, и сам, кинувшись на землю, начал отдирать и отбрасывать мох.

Подпорка с треском рухнула.

Но почти в тот же момент машина подалась назад. Медленно-медленно, с натугой, быстрее… пошла!..

Когда от этого места отъехали с километр, Овечкин спросил у Виталия:

— Лопату захватил?

Виталий растерянно посмотрел на товарищей:

— Никто не подбирал?

Нет, никто не подбирал. Никто, кроме Овечкина, и не видел лопаты в руках коллектора.

— Что же, я за тебя должен это сделать? — Громы были готовы вот-вот прорваться в голосе профессора.

Виталий быстро и зло взглянул на него и уныло побрёл назад.

— Бегом! — хлестнул его Овечкин, и Трубкин побежал.

Он догнал отряд уже вечером, когда располагались на ночлег. Никто не сказал Виталию, что его специально ждали почти час. Все поняли, что он попросту дожидался привала, таясь где-то в хвосте.

Каждый делал. своё дело. Ефрем Иванович поставил и окапывал палатки. Овечкин с Ваней-большим, разведя костёр, натаскивали хворост. Ванчик ушёл за водой. Слава возился с продуктами, орудуя одной рукой; вторую он поранил перед самым привалом.

Обычно обязательно находилось какое-то дело и для Виталия, а тут он увидел, что делать ему нечего. Принялся было собирать топливо, но оказалось — напрасно: уже была заготовлена большая куча валежин и хвороста. Он сел на поваленную ель, закурил и начал бросать в костёр шишки, стараясь попадать в одну выбранную им головёшку.

Рядом подсел Овечкин, стянул сапоги, блаженно пошевелил пальцами и крякнул. Не глядя на Виталия, сказал:

— Покуриваем, молодой человек?

Виталий огрызнулся:

— А что же ещё, если всё уже сделано!

— Оно, конечно, — почти смиренно согласился профессор, — лодырю всегда делать нечего.

«Что он меня преследует? Что я ему плохого сделал? — мучительно, с гневным раздражением думал Виталий. — Не доволен, что я не такой, как Ванчик? Так я же не мальчишка для побегушек! Пройдёт совсем немного — инженером стану, а там — и ученым, может, не хуже самого Овечкина…»

Блики огня, то яркие, то слабые, прыгали по лицу Виталия, и от этого казалось, что лицо подёргивается. Оно и так было не очень правильным: тонкое и в то же время грубоватое, с плоскими гранями, словно вытесанное торопливым и не очень умелым скульптором; теперь же колеблющиеся тени ещё более подчёркивали ошибки ваятельницы-природы…

Под утро в палатку — бог знает, в какие щёлочки! — набилось столько комаров, что Ванчик, как ни умаялся накануне, проснулся. Всё лицо горело. Ванчик решил сходить в машину за накомарником, но, выбравшись из спального мешка, а потом из палатки, окончательно стряхнул с себя сонную одурь.

Ещё не совсем рассвело. Тяжёлый сырой туман затопил лес. Смутно темнели деревья. Костёр почти потух. Блёклое пламя лениво полизывало посеревшие от пепла головёшки. Нахально громко звенели комары.